大河ドラマ「べらぼう」 浅間山の天明大噴火!想像を絶する人々の恐怖とは?

- 2025/06/30

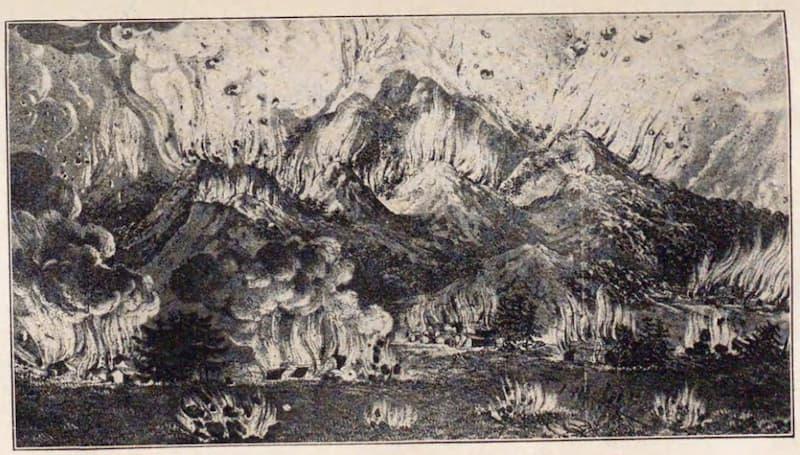

大河ドラマ「べらぼう」第25回は「灰の雨降る日本橋」。浅間山(長野県北佐久郡軽井沢町と群馬県吾妻郡嬬恋村との境にある成層火山)の大噴火が描かれました。いわゆる「天明の大噴火」です。

この噴火の始まりは、天明3年(1783)4月8日のことでした(4月9日との説もあり)。この時の噴火は「中規模」であり、暫くは休止しています。しかしそれでも地元においては、四方が煙に覆われ、大地鳴り響き、戸障子も響くという地震のような状態となっておりました。当初、人々は「雷電か地震か」と思ったようですが、浅間山から煙が立ち昇り「焼き上る」のを見て噴火であることを知ったのです。

一時、休止していた噴火ですが、同年5月26日の午前、再び活発化します。2回目の爆発があったのです。その時の噴火は前回より規模が大きく、地震のような鳴動と共に噴煙が上がります。それは天にまで届くかと思われるほどの高さでした。噴煙は東方に流れて、各地には灰が降り積ります。それは5月27日のことでした。灰のせいで草木は白くなり、馬に草を与えるのにも灰を水で落としてから与えなければならなくなります。桑の葉にも灰が積もり、養蚕への影響が懸念されていました。

3回目の大爆発は6月18日夜のこと。そして同月28日には更に大きな噴火が起こります。火口からは黒煙が立ち昇り、大地が頻りに鳴動し、山中からは赤い雷のようなものが閃きました。その恐ろしげな光景に人々は冷や汗を流し、気絶せんばかりだったと言います。

鳴動と噴火は軽石や灰を各所に降らせました。関東一円で降灰が見られました。これまでの噴火も凄まじいものでしたが、7月6・7・8日の噴火はもっと激しいものとなります。浅間山はまた大爆発を起こし、多量の溶岩流が鎌原村(現在の群馬県嬬恋村鎌原地区)を襲うのです。村民は597人おりましたが、466人が犠牲となります。小高い丘に逃げていた人は助かったのでした。

【主要参考・引用文献一覧】

- 大石慎三郎『天明三年浅間大噴火』(角川書店、1986年)

- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。

- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。

コメント欄