土方歳三の刀は〇〇代!戦国大名も熱望した最上大業物「和泉守兼定」の真のブランド力

- 2025/10/10

「〇代目」と名跡を継ぐ文化は、歌舞伎などの芸道の世界だけでなく、刀工(刀鍛冶)の世界にも古くから存在します。歴史上の有名な刀工の名前が、実は特定の代(ジェネレーション)の人物を指していたり、時代や系統の異なる同名の職人を表していたりすることも珍しくありません。刀工集団の歴史が深くなるほどこの傾向は強くなり、作品の評価も代によって大きく変わることがあります。

その中でも特に有名なのが、「和泉守兼定(いずみのかみかねさだ)」です。幕末ファンなら誰もが一度はその名を聞いたことがあるでしょう。なぜなら、幕末京都の治安を守った新選組副長・土方歳三が愛用していた刀として知られているからです。

しかし、このコラムで取り上げる最高ランクの評価を受けた「兼定」は、土方が所持した兼定とは別系統の刀工によるものです。今回は、その違いも含めて、「最上大業物」という最高評価を得た「兼定」に焦点を当ててみましょう!

その中でも特に有名なのが、「和泉守兼定(いずみのかみかねさだ)」です。幕末ファンなら誰もが一度はその名を聞いたことがあるでしょう。なぜなら、幕末京都の治安を守った新選組副長・土方歳三が愛用していた刀として知られているからです。

しかし、このコラムで取り上げる最高ランクの評価を受けた「兼定」は、土方が所持した兼定とは別系統の刀工によるものです。今回は、その違いも含めて、「最上大業物」という最高評価を得た「兼定」に焦点を当ててみましょう!

和泉守兼定(関二代目・之定)とは

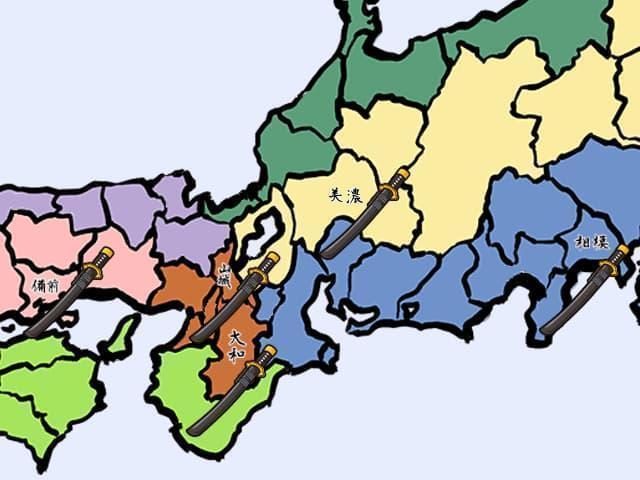

日本刀の切れ味を評価する刀剣ランキングのようなものとして、江戸時代に定められた格付けがあります。その最高ランクが「最上大業物(さいじょうおおわざもの)」です。この最上大業物に選ばれた「兼定」は、美濃国(現在の岐阜県)の関の地を拠点とした「関兼定」の二代目を指します。

美濃は、日本刀の主要生産地「五箇伝(ごかでん)」に数えられるほどの一大産地です。現在でも、関は刃物(刀剣や包丁)の聖地として有名ですね。

二代目・兼定の詳しい生没年は不明ですが、作刀に刻まれた年号から室町時代後期に活躍したことがわかっています。彼は、同じく最上大業物の名工である「孫六兼元(まごろくかねもと)」と同郷で、関を代表する双璧として名を馳せました。

関兼定は三代が特に知られています。二代目は、その銘(サイン)の「定」の字を、ウ冠の下に「之」と書く独特の文字を使うため、「之定(ノサダ)」という愛称で呼ばれています。三代目は「定」をウ冠の下に「疋」と書くため「疋定(ヒキサダ)」、初代はこれらと区別して「親兼定(オヤカネサダ)」と呼ばれます。

ちなみに、新選組副長・土方歳三が所持した兼定は、三代目・疋定の血筋を引く「会津兼定」の作で、当時の十一代目が作った刀だとされています。

いずれにせよ、「兼定」という名前が長きにわたって名刀のブランド力を印象付けていたことがわかります。

兼定の特徴と名だたる戦国武将の愛刀

「最上大業物」に選ばれたことからわかるように、二代目・兼定の刀は、切れ味の良さが特に有名です。江戸時代には「千両兼定」とも呼ばれ、非常に高額で取引されていたことがわかっています。作風は、日本各地の技術を取り入れながら発展した「美濃伝」らしく、幅広いのが特徴です。関で作られた刀は、もともと切れ味と量産性を重視した実戦向きの刀として知られています。一方で、二代目兼定の作には、美濃伝特有の切れ味に加えて、華やかな「相州伝(そうしゅうでん)」の技法も取り入れられており、実用性と美しさを両立させている点が高く評価されました。

二代目・兼定の刀は、武田信虎・信玄父子、柴田勝家、明智光秀、藤堂高虎、細川幽斎・忠興父子、黒田長政など、歴史に名を残す名だたる戦国武将たちが所有していたことでも知られています。

和泉守兼定の代表作3選

ここでは、二代目・和泉守兼定の作品の中から、特に有名な3つの例をご紹介します。1、歌仙兼定(かせんかねさだ)

肥後細川家の初代、細川忠興の愛刀です。言い伝えによると、忠興が奸臣36人の首をこの刀で刎ねたことから、「三十六歌仙」にちなんで名付けられたとされています。ただし、「歌仙」という名の出典ははっきりしておらず、別説では手打ちにしたのは6人(六歌仙)で、忠興ではなく父の細川幽斎が所有者だったとも言われています。

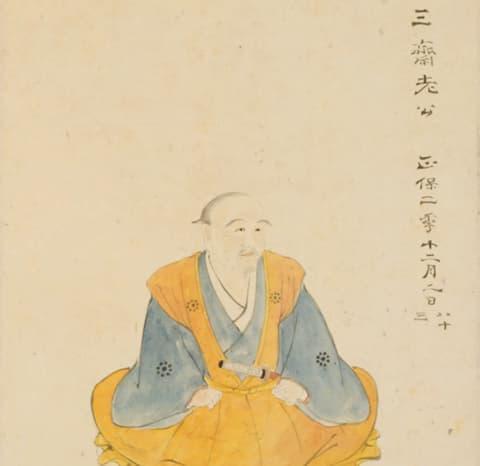

忠興は千利休の高弟として茶の湯にも精通していたことから、刀の装飾にも独自の高い美意識を表現していたことが知られています。

2、是非共是成(ぜひともこれなり)

築城の名人としても名高い藤堂高虎の愛刀です。銘(作者名)はありませんが、二代目・兼定の作とされています。この特徴的な号(愛称)は、刀の差表(表側)に彫られた「切り付け銘」によるものです。「是非共是成」という面白い名付けは、「どうしても、これが良い!」という強い願いをそのまま表しており、高虎ほどの名将が熱烈に所望して手に入れた刀であることがうかがえます。

切り付け銘とは、作者以外の人物が後から彫り加えた銘のことです。差裏(裏側)にはしっかりと「藤堂高虎帯之(藤堂高虎、これを帯ぶ)」と彫られており、高虎がこの刀を手に入れた喜びを微笑ましく感じさせますね。

3、人間無骨(にんげんむこつ)

こちらは刀ではなく、兼定による「十文字槍」の作例です。持ち主は、織田信長や豊臣秀吉に仕えた武将、森武蔵守長可(もりむさしのかみながよし)。「鬼武蔵」の異名を持つ、槍術の達人でした。

槍身の下部の表裏に「人間」「無骨」と彫られており、「骨など無いも同然」と例えられるほどの凄まじい切れ味と貫通力を誇ったことが由来と言われています。このエピソードは、二代目・兼定の卓越した技術を改めて印象付ける逸話となっています。

おわりに

伝説的な名工として知られる二代目・兼定ですが、意外なことに刀の製作だけでなく、仏教に関連する活動も行っていました。彼は、経典である「観音経」の出版をしていたことがわかっています。この出版物は、かつてイギリスの駐日公使であったアーネスト・サトウが入手し、現在は大英博物館の図書部に所蔵されています。ただし、兼定の字はあまり上手ではなかったそうで、名工の意外な一面を垣間見ることができるのも、また楽しいですね。

【参考文献】

- 『日本名刀大図鑑(別冊歴史読本 歴史図鑑シリーズ)』(新人物往来社、1996年)

- 小和田泰経監修 『戦国武将 武具と戦術』(エイ出版社、2015年)

- 別冊宝島編集部 『原寸大で鑑賞する 伝説の日本刀』(宝島社、2018年)

- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。

- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。

コメント欄