家康にトラウマを植え付けた?山県昌景が戦場で示した武田軍「最強」の証

- 2025/10/09

「赤備え(あかぞなえ)」――その響きだけで敵を震え上がらせた最強部隊。これを率い、戦場を深紅に染め上げたのが、武田家の重臣、山県昌景(やまがた まさかげ)です。もとは兄・飯富虎昌の部隊を継承した昌景は、徳川家康と交戦してその凄まじさを痛感させます。そして、皮肉にも武田滅亡後、家康は井伊直政に昌景の「赤備え」を引き継がせ、最強の看板として世に知らしめることになります。

本記事では、武田信玄の懐刀として活躍し、その勇名を後世に残した山県昌景の波乱に満ちた生涯を追います。

本記事では、武田信玄の懐刀として活躍し、その勇名を後世に残した山県昌景の波乱に満ちた生涯を追います。

謎多き出自と、信玄の側近への道

昌景の出自は、未だにはっきりしない部分が多くあります。彼は、武田家の譜代家老衆である飯富(おぶ)氏の出身で、初めは飯富源四郎と称したと伝わります。兄は後に武田の宿老となる飯富虎昌です。しかし、『甲陽軍鑑』には、兄弟がもとは美濃の土岐氏に仕えていた浪人であり、のちに甲斐に来て武田信虎に仕官したという異説も記されており、飯富氏に養子入りした可能性も考えられます。生年や前半生に関する記録も乏しく、その幕開けは謎に包まれています。

兄・虎昌は、武田家中で天文10年(1541)に起きた、信虎追放のクーデターに板垣信方らとともに加担し、信虎の嫡男・晴信(のちの信玄)が家督を継ぐと、その宿老の一人に名を連ねます。信玄の嫡男・武田義信の後見人的な立場となるなど、武田家中で重きをなしていきました。

一方で昌景は、信玄が当主になってから頭角を現します。信玄に近侍し、信濃侵攻の際に初陣を飾ったと見られ、やがて信玄の側近からなる精鋭集団「御使番衆十二人」の一人に抜擢されます。天文21年(1552)には騎馬150騎持ちの侍大将に出世するなど、若くして武田軍の中核を担う存在となっていきました。

さらに彼は、ただの猛将に留まりません。弘治2年(1556)には寺社に関する朱印状奏者を務めるなど、奉行としての活動も確認されており、文武両道に秀でた切れ者であったことがうかがえます。

兄を断罪し、「赤備え」を継承する忠義の鬼

武田家が今川・北条と結んだ三国同盟が崩壊に向かう中、運命の事件が起きます。信玄は今川領への侵攻を画策しますが、今川義元の娘を正室に迎えていた嫡男・武田義信とは次第に不仲に。そして永禄8年(1565)、義信とその後見人であった兄・飯富虎昌らが、信玄の暗殺(または追放)を計画する大事件が勃発するのです(義信事件)。

しかし、このクーデター計画をいち早く察知し、未然に防いだのが昌景でした。

不穏な動きはすぐに目付役が察知することとなり、用心深い信玄は、館のトイレを改造した「御閑所」に籠もり、わずか3人の側近に警護を命じますが、その1人こそ昌景です。彼は、義信から兄・虎昌宛ての密書を入手すると、迷うことなく信玄に報告したといいます。謀反人が実の兄であるにもかかわらず、主君への忠義を貫き、身内を断罪する道を選んだのです。

事件後、虎昌らは処刑、義信も幽閉されて後継者の地位を失います。信玄は、兄の件で昌景が肩身の狭い思いをしないよう配慮し、彼に譜代家老家である山県氏の名跡を継がせます。昌景は兄・虎昌の部隊のうち50騎を引き継ぎ、ここに山県昌景の「赤備え」部隊が誕生しました。

永禄9年(1566)の西上野侵攻、特に箕輪城攻めに参戦した昌景隊は、その深紅の軍装と猛烈な強さから、瞬く間に「最強部隊」の代名詞となり、諸大名から畏怖される存在となっていきます。

家康を震え上がらせた武勇と内政・外交の手腕

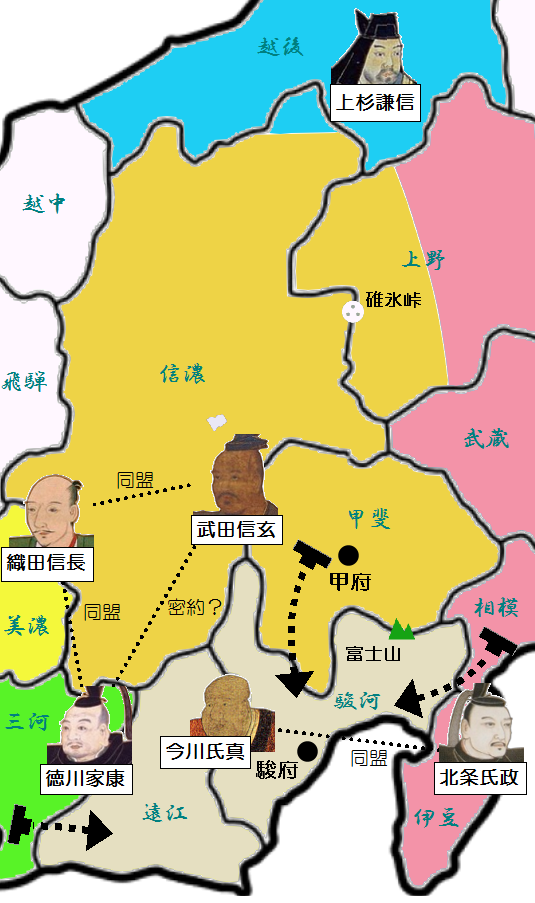

武人としてのイメージが強い昌景ですが、内政・外交でも非凡な才能を発揮しています。永禄10年(1567)には、「職(しき)」に任命され、裁判や検断権(警察権)を管掌したといい、寺社支配や諸役免許など、多くの行政・司法活動に関与しました。また、外交面では会津の蘆名氏や三河の徳川氏との同盟に尽力し、特に永禄11年(1568)の駿河侵攻では、事前に徳川家康と今川領割譲に関する密約を結んだ際に、昌景が取次を担当しました。

同年12月、信玄が駿河侵攻を開始し、わずか7日間で今川氏の本拠・駿府を占領します。しかし、昌景の「ある行動」が武田と徳川の同盟関係を一瞬にして破綻させます。信玄から駿河西部の制圧を命じられていた昌景は、なぜか大井川を越えて遠江国にまで侵攻。これに激怒した家康は密約違反として信玄に強く抗議します。

話し合いの矢先、昌景配下の将が遠江で徳川兵と衝突し、戦いが勃発。このとき、少数だった徳川兵は、昌景の隊に追いかけられ、家康は命からがら逃げ帰るという屈辱を味わいます。この一件で同盟は決裂。昌景は処罰を覚悟しますが、それどころかその働きが評価され、永禄12年(1569)には対徳川氏の最前線となる江尻城代に任じられ、精鋭を預けられたようです。

家康にとって、この敗走の記憶はあまりにも強烈でした。のちに彼は武田遺臣を積極的に召し抱え、井伊直政に「赤備え」を継承させることで、昌景の勇名を自らの勢力に取り込み、最強の看板として活用していくのです。

三増峠、そして三方ヶ原の激闘

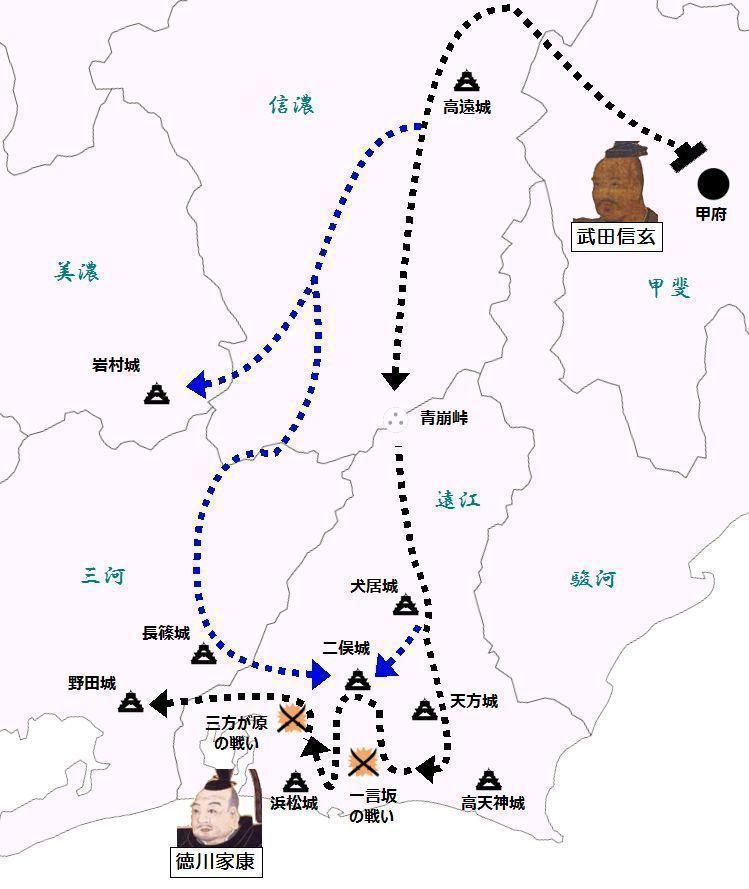

永禄12年(1569)、戦国最大規模の山岳戦となった三増峠の戦いでは、劣勢だった武田方を昌景が別働隊として奇襲に出ることで危機を救っています。さらに元亀3年(1572)、徳川領への大侵攻である西上作戦が始まると、昌景は別働隊を率いて信濃から三河へ侵攻。11月には遠江国の二俣城を攻囲していた信玄本隊に合流します。

そして12月の三方ヶ原の戦いでは、家康に猛攻を仕掛け、浜松城へ敗走させた徳川軍を追撃します。しかし、城門が開け放たれた家康の「空城の計」を疑念に思い、その場を去ったといいます。これが結果的に家康を窮地から救うことになりました。

長篠に散った「武田四天王」の雄

元亀4年(1573)4月、西上作戦の途上で信玄が病死します。昌景ら重臣は、若き後継者・武田勝頼の補佐を託されます。勝頼は父の拡大路線を踏襲し、織田・徳川連合との交戦を続けます。信玄病没の翌天正2年(1574)には、織田方の東美濃・明智城を攻略。この時、信長の4万の大軍が攻め寄せますが、昌景はわずか6千の軍勢でこれを撃退し、岐阜へと追いやる大勝を収めています。

昌景は、馬場信春、内藤昌秀、高坂昌信とともに、信玄の壮年期以降を支えた武田四天王の一人として知られます。しかし、勝頼の代になると、跡部勝資や長坂光堅らが重用され、古参の重臣たちは次第に遠ざけられていきます。

実際に天正3年(1575)の長篠の戦いの直前、昌景は馬場や内藤らとともに勝頼に撤退を進言しますが、聞き入れられませんでした。昌景隊は武田軍の左翼を担当。1500の兵で、6000余りの徳川軍を相手に壮絶な奮戦を繰り広げます。しかし、織田・徳川連合軍が巧みに活用した鉄砲の前に武田軍は大敗。昌景は徳川軍の鉄砲隊の集中砲火を浴び、馬上で銃弾を受けて討死しました。

『甲陽軍鑑』によると、昌景の首級は敵に奪われることを恐れた家臣の志村某によって掻き取られ、甲斐へと持ち帰られたと伝わります。

さぞかし、勝頼に撤退を進言していただけに無念は大きかったことでしょう。しかし、昌景の「赤備え」が、井伊直政を経て、真田幸村(信繁)にまで受け継がれていった事実は、武人としてこの上ない名誉として、現代にまで語り継がれているのです。

【参考文献】

- 磯貝正義『定本武田信玄』(新人物往来社、1977年)

- 平山優『武田信玄』(吉川弘文館、2006年)

- 平山優『新編武田二十四将正伝』(武田神社、2009年)

- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。

- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。

コメント欄