【定年後】それからの渋沢栄一 引退後に捧げた慈善の心…明治神宮創建と国際親善の舞台裏

- 2025/11/13

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

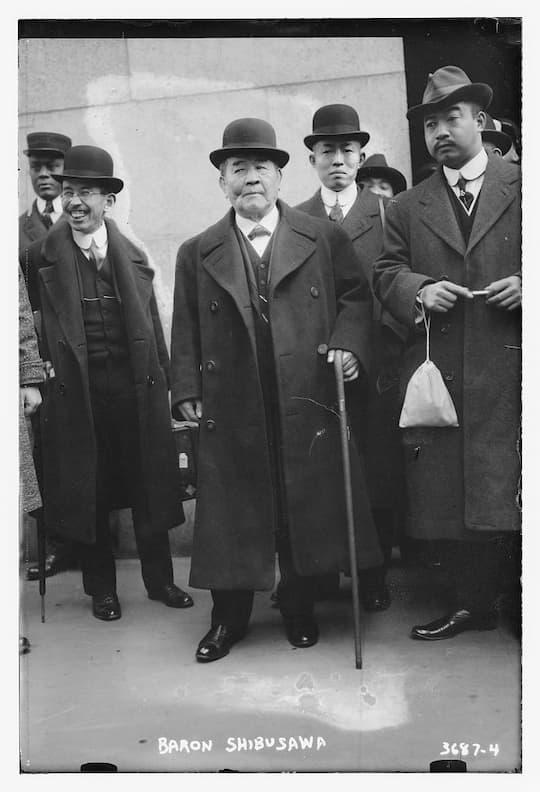

近代日本の大実業家として名を残した渋沢栄一。

最後の将軍・徳川慶喜に仕えた後、明治政府の大蔵省に出仕し、鉄道、郵便制度、国立銀行条例の制定など、多くの国家政策を主導しました。下野してからは王子製紙、帝国ホテル、東京海上保険、札幌麦酒など、現在も日本を代表する約500もの企業設立・経営に参画しました。

実業界の第一線から退いた後、彼はいかに生きたのでしょうか。晩年に力を注いだ社会貢献や国際的な活動に焦点を当てます。

最後の将軍・徳川慶喜に仕えた後、明治政府の大蔵省に出仕し、鉄道、郵便制度、国立銀行条例の制定など、多くの国家政策を主導しました。下野してからは王子製紙、帝国ホテル、東京海上保険、札幌麦酒など、現在も日本を代表する約500もの企業設立・経営に参画しました。

実業界の第一線から退いた後、彼はいかに生きたのでしょうか。晩年に力を注いだ社会貢献や国際的な活動に焦点を当てます。

東京養育院:福祉の心が生んだ長期にわたる支援

多くの功績を残した渋沢ですが、69歳を機に経営の第一線から身を引き、大正5年(1916)、数え77歳(喜寿)で完全に引退しました。しかしまだまだ老け込むつもりはありません。晩年、渋沢は自らの姿勢についてこう述べています。「自宅へも皆さんが色々な事を言ってこられます。寄付をしろ、資本を貸せ、学資を出してくれなど、理不尽な要求もありますが、わたしはその人々に悉く会っています。世の中は玉石混交、自分から門戸を閉ざすべきではありません」

これだけの人物ですから世間も放って置かないのですが、渋沢は現役時代から様々な公共事業・社会事業に関わっていました。

特に長い期間深く関わったのが東京養育院です。この養育院は明治5年(1872)、東京を訪れたロシア貴族に路上生活者の多さを指摘されたことがきっかけで、彼らを収容するために設立されました。東京府の管轄で江戸時代の町費の一部が運営費に使われたので、大蔵省でこれを管理していた渋沢も関わりを持つようになります。

当時、上野の護持院の建物を養育院として使っていましたが、初めて訪れた渋沢は、収容者の様子に大きな衝撃を受けました。老人も子供も病人も一ヶ所に乱雑に詰め込まれ、特に子供たちは笑うことも、泣きもしません。生気のない様子だったのです。

「多くの子が捨て子だったから、笑ったり泣いたりして父母に訴えることを知らないのだ」

そう考えた渋沢は、施設の職員に子供たちの本当の親になってやるよう指導しました。

下野した後も施設に関わり続けた渋沢ですが、明治15年(1882)に東京府会が「慈善事業は怠惰な人間を作るからいけない」と言って費用停止の動きを見せます。これに憤った渋沢の反対もあり、その年の費用停止は免れましたが、翌年には議会で停止が決議されてしまいます。

渋沢は東京府知事の芳川顕正と相談し、養育院存続を決めて運営基金作りに奔走します。様々なところから金を掻き集め、運営の目途が立つと、自ら東京養育院院長となって事務を総轄します。

明治22年(1889)に養育院は東京市付属となりましたが、渋沢はその後も院長を続け、施設を千葉県安房・東京巣鴨・井の頭などへ拡大し、実業界から引退した頃には収容人数は1800人を超えるまでになっていました。

明治神宮:東京への鎮座を実現させた「根回しの天才」

明治45年(1912)、明治天皇は持病の糖尿病が悪化して尿毒症に陥り、7月30日に崩御されます。遺体は生前の遺言通り、京都桃山の御陵に安置されました。この決定に、陵墓は東京近郊に作られると期待し、御陵建設請願運動まで始めていた東京市民はがっかりしました。その後まもなく「御陵が京都に決まったなら、明治天皇をお祀りする神社を東京に造ろう」という気運が高まり、その中心になったのが渋沢です。東京市長の阪谷芳郎、東京商工会議所会頭の中野武営らと集まった渋沢は、当初の天皇陵墓の東京建設陳情から、神社創建の請願へと即座に方針を転換します。

8月9日、渋沢は有力者100名あまりに呼びかけ、「神社創建の有志委員会」を立ち上げました。8月20日に決まった覚書では、神社を内苑(代々木御料地)と外苑(青山練兵場)から構成し、内苑は国費で造営し、外苑には天皇の記念館も建設しようと計画が立てられました。

渋沢はこの覚書を携え、西園寺公望総理大臣・原敬内務大臣・大隈重信・山県有朋・桂太郎など、政府の実力者に次々と面会し、協力を求めます。自身の人脈を生かしたこの動きを、新聞に逐一報道させ、国民の関心を高めるというマスコミ戦略も展開しました。

さらに、計画に賛同する有志委員会の代議士を動員し、衆議院・貴族院の両院に神社建設の請願・建議書を提出。渋沢の綿密な根回しも功を奏し、両院とも満場一致で可決されました。

政府への粘り強い働きかけの結果、大正2年(1913)に原敬を長とする「神社奉祀調査会」が発足し、渋沢も委員となります。翌年2月、渋沢たちの希望通り、鎮座の地は代々木御料地に決定。大正4年(1915)には内務省に「明治神宮造営局」が設置され、渋沢は評議員としてその後も明治神宮の造営に深く関わることとなりました。

日米親善:民間外交の最前線で尽力

渋沢は生涯に4度渡米していますが、最初は明治35年(1902)で、この時にセオドア・ルーズベルト大統領と会談しています。大統領から「日本の美術と統制の取れた軍隊は素晴らしい」と称賛されると、「商工業でも褒めていただけるよう努力します」と返答しました。2年後には日露戦争が勃発。ルーズベルト大統領が講和の労を取りますが、日本はアメリカとの満州での共同経営の約束を破って、単独経営を始めます。この頃、カリフォルニアなどに日本人が多数移民していましたが、生魚を食う、低賃金で長時間働いてアメリカ人の職を奪う等で、日系人排斥が始まるなど日米関係は徐々に悪化します。

この状況を危惧した外務大臣小村寿太郎の要請で、明治41年(1908)、渋沢はアメリカの実業家たちを日本に招き、自宅でもてなすなど、日本への理解と日米親善に尽力します。さらに日米同志会や日米協会などを設立し、民間の立場から関係改善に努めますが、関係悪化に歯止めはかかりませんでした。

昭和2年(1927)、宣教師シドニー・ギューリックの「両国親善のため、日本の子供にアメリカの人形を送りたい」との提案を受け、「日米国際児童親善会」を創設。両国で人形交換を実現させます。残念ながら、それから十数年後に両国は開戦し、アメリカから送られてきた人形の多くは焼き払われました。

昭和6年(1931)11月、渋沢は91歳で大往生を遂げました。江戸・明治・大正・昭和という激動の時代を生き抜き、日本の近代化と、その後の社会事業・国際協調に人生を捧げた、まことに尊敬すべき生涯でした。

おわりに

渋沢の飛鳥山の邸宅は関東大震災と空襲でそのほとんどが焼失してしまいました。渋沢が特に残念がったのは、旧主・徳川慶喜に関する資料が失われてしまったことです。渋沢は慶喜の功績を後世に伝えるため、伝記の編纂に力を注いでおり、書籍『徳川慶喜公伝』全八巻自体は大正7年(1918)に完成していましたが、各地から集めた膨大な原資料はことごとく焼失してしまったのです。

【参考文献】

- 河合敦『幕末・明治偉人たちの「定年後」』(WAVE出版、2018年)

- 鹿島茂 監修『渋沢栄一 天命を楽しんで事を成す』(平凡社、2020年)

- 橘木俊詔『渋沢栄一 変わり身の早さと未来を見抜く眼力』(平凡社、2020年)

コメント欄