【やさしい歴史用語解説】「将軍宣下」

- 2025/02/03

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

- ※本記事はユーザー投稿です

「将軍宣下」とは、天皇並びに朝廷が宣旨を下し、征夷大将軍を任命する儀式を指します。もちろん武家政権以前にも大伴弟麻呂や坂上田村麻呂といった人物たちが征夷大将軍になっていますが、将軍宣下というセレモニーは行われなかったようです。単に節刀を賜るに留まっていました。

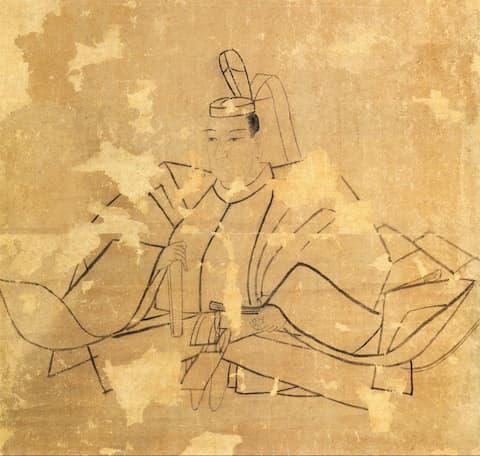

初めて将軍宣下を受けたのは鎌倉幕府を開いた源頼朝とされていて、朝廷の勅使が「征夷大将軍の除書」を持参したうえで鎌倉へ下向したそうです。よく鎌倉時代のはじまりは文治元年(1185)に頼朝が守護・地頭の任命権を獲得した時とされていますが、頼朝が東国の支配者として存在感を示したセレモニーが将軍宣下だったと考えれば、やはり建久3年(1192)に鎌倉幕府が始まったと言っても過言ではありません。鎌倉政権はとっくに始まっているけれども、朝廷から正式に支配者であることを認められたのが将軍宣下だったのでしょう。

ところが次代・源頼家以降、勅使が鎌倉へ下向した形跡がなく、単に宣旨や除書を伝達するに留まっています。唯一、8代将軍となった久明親王が京都で将軍宣下を受けたうえで鎌倉へ下向したくらいでしょうか。この頃の将軍は飾り物同然ですから、あえて盛大なセレモニーにする必要がなかったのかも知れません。

さて、鎌倉幕府滅亡から建武の親政を経て、いよいよ足利尊氏が室町幕府の初代将軍となります。幕府も朝廷も京都にあるわけですが、やはり宣旨を携える勅使の下向は欠かせません。ところが室町時代は戦乱が多く、社会が不安定な時代でした。将軍の代替わりにあたって必ずしも思い通りに将軍宣下を受けられるわけではありません。

例えば10代将軍になった足利義材の場合、将軍宣下の予定が組まれていたものの、管領・細川政元が病気と称したことで延期となっています。この裏にはかねてから足利義視・義材父子と政元との不和があり、実質的な権力者である政元の意向次第で、将軍の挿げ替えも可能だったことを示しています。実際に明応の政変では現将軍だった義材を追い出し、足利義澄を次の将軍に据えたほどです。

13代将軍・足利義輝も同様に戦乱のあおりを受けて逃亡を余儀なくされ、勅使が近江へ下向してきたことでようやく将軍宣下を受けています。

そして江戸時代になると、初代・徳川家康を皮切りに15人の人物たちが将軍となっています。ただし家康から3代将軍・家光までは上洛したうえで将軍宣下を受けていました。ところが4代将軍となる家綱は幼少だったことから上洛が叶わず、江戸城で勅使の下向を受けています。以後はそれが慣例となりました。

また将軍宣下の際、宣旨を収めた箱に砂金を入れて勅使に与えることが習わしとなり、すでに体裁は室町時代には整えられていたようです。

そして将軍宣下は、慶応3年(1867)に王政復古の大号令が発せられ、征夷大将軍が廃止されるまで続きました。

コメント欄