星の城が落ちる時…五稜郭開城、旧幕府軍の最後の日

- 2025/02/13

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

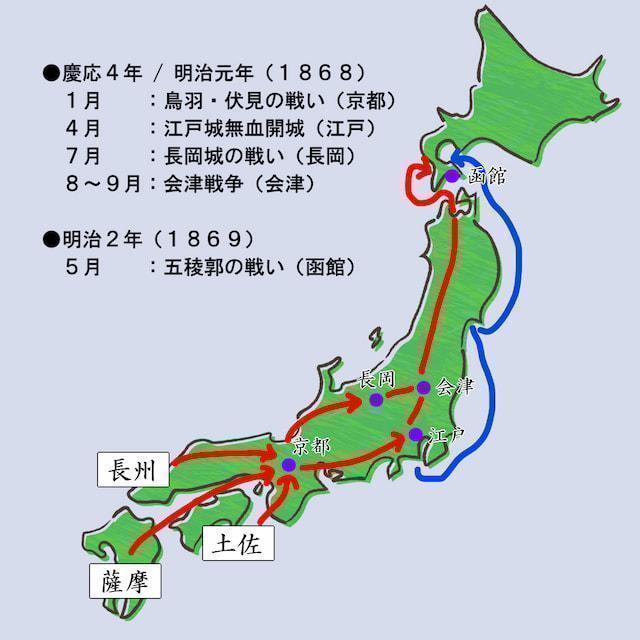

戊辰戦争(1868~69)において北海道に渡り、「蝦夷共和国」を名乗った旧幕臣たち。しかし、明治新政府が国内独立国を許すはずもなく、今は最後の砦である五稜郭に籠るばかりです。

旧幕軍最後の戦艦「蟠龍」も炎上

明治2年(1869)5月11日、蝦夷共和国を名乗る旧幕府勢力の艦船で、まだ戦えるのは軍艦「蟠龍(ばんりゅう)」ただ一隻でした。函館湾内の砲撃戦で新政府軍の軍艦「朝陽」の火薬庫へ砲弾を撃ち込んだ蟠龍。爆発炎上する朝陽の姿に歓声を上げたのも束の間、敵艦からの集中砲撃を浴びて弾薬も尽き、蒸気機関も損傷を負って炎上・座礁、旧幕府艦隊は全滅します。

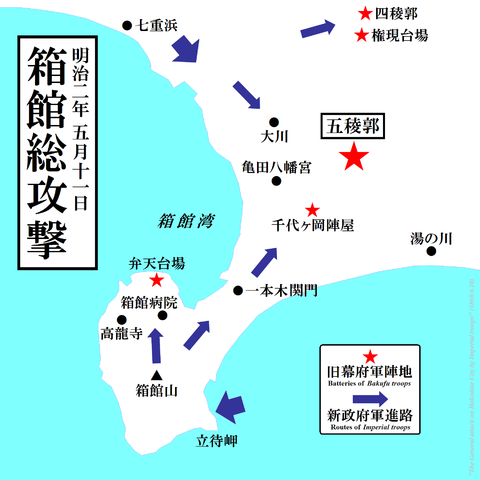

五稜郭では旧幕軍が函館市街を奪還しようと、共和国副総裁の松平太郎が兵を率いて出陣、一本木関門まで進みます。しかし新政府軍の迎え撃ちに遭遇して敗北、五稜郭へ引き上げます。

土方歳三は新選組の守る弁天台場を助けようと、額兵隊・伝習隊の生き残りを率いて出陣するも、異国橋辺りで流れ弾に当たって落命します。土方の死が伝わると、多くの旧幕軍の兵は戦意を喪失し、これも五稜郭に逃げ込むのでした。

大鳥圭介・本多幸七郎・大川正次郎らが出兵した七重浜・権現山・桔梗野方面でも、旧幕軍は打ち破られ、神山砲台も陥落。残すは弁天台場・千代ヶ岡台場・本城の五稜郭のみとなりました。

新政府側よりたびたびの恭順の勧め

12日になると、旧幕艦隊を殲滅して意気上がる新政府艦隊は五稜郭へ向けてしきりに発砲、太鼓櫓の屋根が打ち落されます。五稜郭落城は迫っていました。

夜が明けると、旧幕軍・高松凌雲が頭取を務める函館病院に、薩摩藩士・池田次郎兵衛・村橋直衛らがやって来て、入院していた会津藩遊撃隊長の諏訪常吉(すわ つねきち)に25両の見舞金を贈ります。

池田たちは諏訪に、「五稜郭、及び弁天台場明け渡しの平和談判の交渉窓口になってもらえないか」と頼みに来たのです。しかし重傷であった諏訪はその任を高松、及び病院掛の小野権之丞に託します。

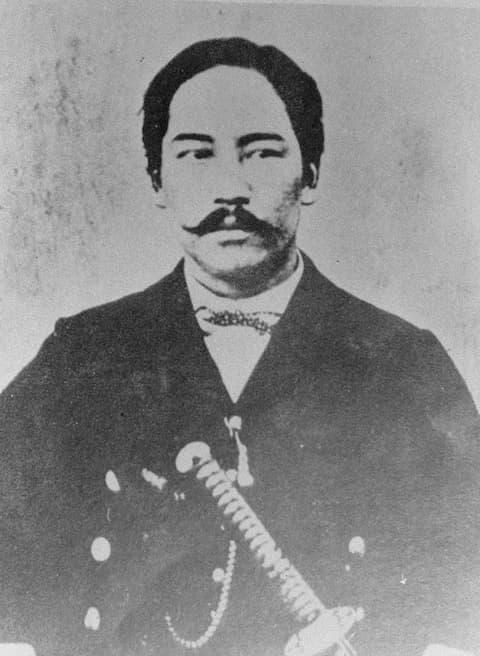

高松と小野は、蝦夷共和国総裁の榎本武揚(えのもと たけあき)と副総裁の松平太郎、弁天台場の会計奉行・川村録四郎らに13日付で書状をしたためます。文面は

「天朝には寛大の思し召しがあり」

榎本らも平穏の道を探っても良いのではないかと問いかけ、必死防戦を続けるのか否かの回答を求めました。榎本は14日付で次のように返答します。

榎本:「朝廷へ嘆願した蝦夷地を賜る願いが許されないのであれば、同盟の者一同討ち死にする覚悟である」

この時、榎本は自身がオランダ留学中に勉学した『海津全書』が兵火に消えるのを惜しみ、新政府軍海軍大将に贈っています。

この高松らを通した新政府からの和平働きかけの他にも、13日には新政府軍監が弁天台場を訪れ、恭順を説き、蟠龍艦長の松岡磐吉・新選組の相馬主計がこれを五稜郭に伝えています。他にも新政府軍監・田島圭蔵や函館奉行の永井玄蕃らが動きますが、榎本はその申し出に感謝しつつも、恭順は受け入れませんでした。

しかしこれらの動きに対して弁天台場を守っていた新選組隊士ら240人と、赤川村の旧幕軍270人が投降します。

五稜郭開城

16日早朝に千代ヶ岡台場が攻撃を受け、中島三郎助は息子2人と共に戦死、残兵は五稜郭に逃れます。この日、榎本が贈った『海津全書』の返礼に、新政府海軍参謀の名で礼状と酒五樽が届けられました。また、五稜郭城外に来た薩摩藩の使者が、口上を述べます。

「千代ヶ岡台場で勝利したので五稜郭を攻撃するが、差し支えは無いか、兵糧が不足しているならば送ろう」

城側は好意を謝しつつも、いつでも攻撃するように、物資も備えがある旨を返答します。新政府軍は11日の戦闘で勝敗は決したと見て、無益な戦死は望まなかったようです。

17日、榎本は城中の者を集めて話します。

榎本:「この城ならばあと5日、10日は持ちこたえよう。しかしそれはいたずらに士卒の命を損なう行為である。衆に代わって私が自刃する」

そう言い終わると刀を取りますが、これは左右の者に止められます。

榎本:「ならば私が敵陣に赴き、私ニ干戈(かんか)ヲ動カセシ罪の皇裁を仰ぎ、天戮を受けよう」

新政府軍に使者を遣わし、明朝7時までに総裁が城外に出て対話に応じるので発砲を停めるように申し入れます。

翌朝7時前、榎本と松平太郎・荒井郁之助・大鳥圭介の4名が城外に赴きます。彼らは軍刀を取り上げられ、長州兵によって函館に送られました。午後1時過ぎ、城内の兵士300人・負傷者50人・歩兵650人、合わせて1000人余りを新政府軍各藩兵が箱館寺院へ護送し、午後4時には城内の武器・弾薬も接収。

こうして五稜郭の無条件開城が終わりました。

モロラン降伏

五稜郭が開城した今、残っているのはモロラン(室蘭)の開拓奉行所のみです。5月18日、彰義隊の斎藤辰吉と見国隊の吉田次郎の2人が五稜郭が開城したことを伝える使者として出発。21日に奉行所へ到着し、恭順を勧めます。新政府軍も陽春・丁卯(ていぼう)・延年の3隻の軍艦をモロランに派遣して圧力を加えました。

25日、開拓奉行・沢太郎左衛門の使者が箱館に「モロラン開拓奉行所全員降伏」の知らせを持って来ました。これにより、蝦夷地もすべて新政府軍の監督下に置かれることになり、明治元年(1868)1月3日に始まった戊辰戦争はようやく終わりを告げました。

5月21日、榎本や松平以下7人は肥後藩が護送してアメリカ船ヤンシー号で青森に送られます。23日に弘前へ移送、その後に陸路で東京へ到着後、監倉に入れられました。

おわりに

この他、旧幕軍と行動を共にしていた幕府の重職にあった者たち、桑名藩主にして京都所司代・松平定敬(さだあき)、老中の松山藩主・板倉勝清、唐津藩世子・小笠原長行(ながみち)、若年寄格・竹中重固(しげかた)の4人は五稜郭開城前に箱館を脱出していました。しかし、小笠原以外は明治2年5月中に自首。1人行方をくらましていた小笠原も、明治5年7月になって自首しました。旧幕軍の顧問を務めていたフランス人たちも、5月中には箱館港に錨泊していたフランス軍艦コエトロゴン号に収容され、日本を離れて行きました。

【主な参考文献】

- 金澤裕之『幕府海軍 ペリー来航から五稜郭まで』(中央公論新社、2023年)

- 菊池勇夫『五稜郭の戦い 蝦夷地の終焉』(吉川弘文館、2015年)

コメント欄