文明開化の世に響いた讃美歌 そこには様々な人が関り、歌人たちの詩心を刺激し…

- 2025/07/11

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

天正4年(1576)、織田信長の居城・安土城下の神学校に讃美歌の歌声が高らかに流れます。神父の指導の下、日本語訳された讃美歌を日本人信者たちが合唱していたのです。しかし、その48年後の慶長19年(1614)のキリスト教禁教令と共に、日本に響いた歌声は忘れ去られて行きました。

「日本語の讃美歌を用意せねば」

讃美歌が再び日本に流れるのは明治、文明開化の世を迎えてからです。安政5年(1858)、日米修好通商条約により長崎・横浜・函館の港が開港し、各国の宣教師たちもおおっぴらに来日します。彼らは政権が徳川幕府から明治政府へ移ったのを機に、日本でのキリスト教の布教禁止が解かれるのを願っていました。明治6年(1873)には切支丹禁制高札廃止が決められ、キリスト教解禁というワケではないものの、黙認されることになります。つまり、事実上の解禁であり、宣教師たちは喜んで教会に日本人信者を迎え入れる準備を始めます。

教会で神をたたえ、祈りを捧げるのに讃美歌は欠かせません。宣教師会議は大急ぎで日本語の讃美歌の用意を始めます。そして、まずは自分たちが歌っている讃美歌を日本語に訳してみました。

「耶蘇(エス)我を愛す左様聖書まおす 帰すれば子たち弱いも強いも はい耶蘇愛す はい耶蘇愛す」

これは讃美歌461番の『主我を愛す』をJ・N・クロスビーと言う人が訳したものです。現在ではもっとこなれた訳で歌われていますが、明治6年(1873)の日曜礼拝ではこの歌詞で歌われました。

クロスビー女史はのちに横浜共立女学校の校長を務めた方で、もう1つ、ジョナサン・ゴーブル訳の讃美歌490番『あまつみくに』は「良い国あります たいそう遠方」と歌い出します。この2曲は生誕祭に横浜海岸教会で歌われたもので、良訳とは言いかねますが、日本で歌われた近代最初の洋楽の歌です。

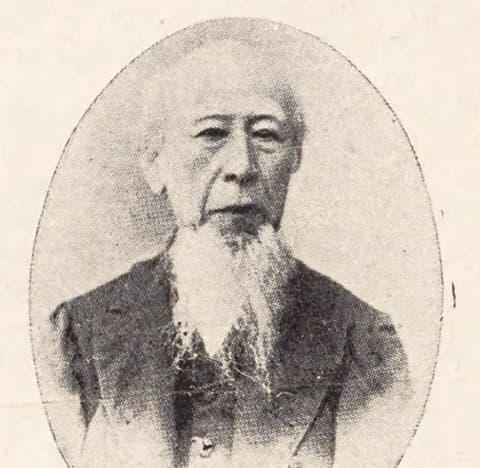

奥野昌綱という男

明治6年になると、もっと親しみやすい讃美歌集の編集が、宣教師S・R・ブラウンやヘボンを中心に進められます。ヘボンの聖書日本語訳の翻訳助手を務め、讃美歌の翻訳にも当たったのが奥野昌綱(おくの まさつな)という男です。

奥野は変わった経歴の持ち主で、江戸幕府直臣の家に生まれ、上野寛永寺輪王寺宮公現法親王の御納戸役を務めていました。慶応4年(1868)、上野戦争で彰義隊が敗北、奥州へ落ちて行く輪王寺宮の供をして陸奥国に逃れます。そこで奥羽越列藩同盟の盟主に祭り上げられた輪王寺宮は朝敵に認定されてしまいます。

奥野は宮の許しをたびたび新政府に願い出ますが、すべて黙殺され、それでも奥野は神仏に祈願をこめた断食を行います。全国方々の社寺へ詣でて宮の赦免を願うものの、まったく験がありません。そして日本の神仏を見限った奥野に声をかけたのが、娘婿の近藤周興(ちかおき)でした。

近藤の手引きで米国長老派の宣教師ヘボンやジェイムス・バラと知り合った奥野は、バラの奨めで漢訳聖書を読み、キリストの教えに目覚めます。横浜キリスト教会で受洗した奥野は敬虔な信者となって、讃美歌の和訳に熱心に取り組み、明治10年(1877)には日本人最初の牧師の一人となりました。

奥野は青年時代に幕府官学の昌平黌(昌平坂学問所)で学び、和漢の学問に優れていました。彼の言語学の知識が讃美歌の和訳に大いに生かされたようです。

「くらきにねむるつみびとも じひのひかりにけふよりは ちりのうきよのゆめさめて うれしきみとはなりにけり」

いろは歌を読んでいるようですが、これは奥野が訳した讃美歌26番の歌詞です。今までの訳よりもはるかにこなれており、日本人の心にすっと入って来ます。奥野は『和賛』いわゆる御詠歌の様式を借用しており、七語調の歌詞も日本人には馴染みやすいものでした。

奥野とブラウンの苦心により、明治7年(1874)には日本語讃美歌集『教えのうた』が発行されます。版下文字は奥野がすべて書き、『朝日は昇りて』や『わが君イエスよ』など、彼の訳した讃美歌6曲も収められました。その後、奥野は東京数寄屋橋で明治40年(1907)、87歳になるまでキリスト教伝道に努め、90歳の天寿を全うしました。

歌人たちを魅了した讃美歌

「恋の清水を汲むものは まごころ強くもてよかし 楽しき夢の覚めぬ間に 清きうつつにうつりなれ」

これは国木田独歩の『恋の清水』と名付けられた歌です。どう読んでも恋の歌で、独歩はこれを『抒情詩』と呼びました。ところがこの元歌は「あまつましみずながれきて よにもわれにもあふれけり」と、このように訳された讃美歌なのです。翻訳者は津田梅子の救世学校で英語を学んだ松本ゑい子です。

明治時代、キリスト教は進歩的な知識人にとって、宗教である前に新しい思想、もっと言えばハイカラな香りに溢れ、想像力を書き立ててくれる想念でした。独歩と同時代の島崎藤村や北原白秋、三木露風、高村光太郎、果ては民俗学の泰斗・柳田邦男まで、讃美歌の日本語訳にヒントを得た詩を発表しています。

島崎藤村は植村正久訳の讃美歌319番「ゆふぐれしづかにいのりせんとて よのわずらいよりしばしのがる かみよりほかにきくものなき 木かげにひれふしつみをくいぬ」を基にして以下の歌を作り出します。

「ゆふぐれしづかにゆめみんとて よのわずらいよりしばしのがる きみよりほかにしるものなき 花かけにゆきてこひを泣きぬ」

これは『若菜集』に収められた『逃げ水』と題された歌で、これらの歌は『新体詩』と名付けられ、新時代の香りのする新しい詩歌としておおいに持て囃されました。

讃美歌319番は明治21年(1888)に発行された、松山高吉(たかよし)・奥野昌綱・植村正久らを編者とする『新撰讃美歌』に収められています。この本は金箔押しの革表紙、本文に洋紙を使った本格洋装本で、当時の詩を志す青年たちを捉えて止みませんでした。

おわりに

「とまれわが駒花かげに わが思う人の声すなり 車のうちに見えねども 我名よぶなりひそやかに」

これは柳田国男が旧姓の松岡の名で発表した「野辺のゆきゝ」と題した抒情詩です。柳田先生はこのような歌も書いておられたのですね。

【主な参考文献】

- 小川和佑『唱歌・讃美歌・軍歌の始源』(アーツアンドクラフツ、2005年)

- 安田寛『日本の唱歌と太平洋の讃美歌』(東山書房、2008年)

- 手代木俊一『讃美歌・聖歌と日本の近代』(音楽之友社、1999年)

コメント欄