『解体新書』翻訳! 杉田玄白・前野良沢・中川淳庵…そびえたつ高い壁に挑んだ人々

- 2025/05/13

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

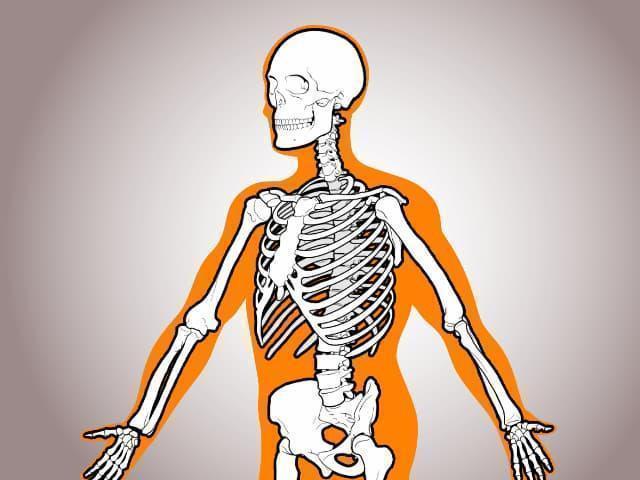

彼らには想像もできなかったヒトの体の構造、それまでの知識をことごとく覆される衝撃を与えられた『ターヘル・アナトミア』

その衝撃を医学発展・蘭学発展へのエネルギーに変え、『解体新書』出版にまでこぎつけた医師・蘭学者たちがいた。ただ、彼らが歩もうとしたのはあまりにも険しい道だった。

その衝撃を医学発展・蘭学発展へのエネルギーに変え、『解体新書』出版にまでこぎつけた医師・蘭学者たちがいた。ただ、彼らが歩もうとしたのはあまりにも険しい道だった。

日本最初のオランダ翻訳書『解体新書』

『解体新書』は、オランダの解剖学書『ターヘル・アナトミア』を和訳したもので、日本で初めての西洋医学翻訳書である。漢方による治療が中心であったそれまでの日本の医療に大きな影響を与えるだけでなく、蘭学・西洋学の発展にもつながった。『解体新書』の著者として広く名前が知られているのは、医師・杉田玄白(すぎたげんぱく)である。しかし、翻訳作業の中心的な役割を果たしていたのは、蘭方医の前野良沢(まえのりょうたく)であった。そして彼らよりも少し若い蘭方医・本草学者の中川淳庵(なかがわじゅんあん)。この3人が無謀な挑戦を決意した初期メンバーだ。

『ターヘル・アナトミア』

明和8年(1771)、杉田玄白は同じ小浜藩藩医の中川淳庵から『ターヘル・アナトミア』を見せられる。精緻な人体図に驚いた玄白は、『ターヘル・アナトミア』を藩の費用で購入した。自分が知っているものとは全く異なる人体の構造。これが真実であるのかどうか見極めるには、この目で見るしかない。そう思っていた玄白のもとに小塚原刑場で腑分け(死体解剖)が行われるとの知らせが届く。

玄白は中川淳庵ほか数人に声をかける。この頃はまだ深い知り合いではなかったが、

「この一挙に漏らすべき人にはあらず」

として、良沢にも知らせた。

腑分け見学

明和8年3月4日。玄白・淳庵・良沢はそろって腑分け見学をした。そのとき良沢が懐から取り出したのはなんと『ターヘル・アナトミア』である。実は良沢も明和6年(1769)より留学していた長崎で手に入れていたのだ。腑分けが始まると、彼らは『ターヘル・アナトミア』に書かれた人体図の正確さに驚くばかりである。その帰り道、3人はそれぞれ思っていた。

「これまでの経験・知識は何だったのか。人体の真実も知らずに医師と名乗っていたことが恥ずかしい」

と。

『ターヘル・アナトミア』翻訳へ

玄白:「この『ターヘル・アナトミア』の一文だけでも日本語に訳せれば…」

そうつぶやいた玄白の言葉に良沢は眼を見開いて叫んだ。

良沢:「長崎でオランダ語を学んだ体験が絶対に活かせる、ぜひ翻訳を!」

良沢の迫力に半ば気圧されるように、しかしこの情熱があればことが成るという思いに至り、ここに3人の無謀な挑戦が始まる。翌日、玄白・良沢・淳庵は築地中津藩中屋敷内の良沢の自宅に集まった。

暗中模索

希望に胸を膨らませての翻訳開始であったが、ある程度蘭語を解するのは良沢のみ。淳庵はアルファベットを学んだ程度で、玄白に至っては全くわからない。「誠に櫓舵なき船の大海に乗り出せしが如く…」

という状態である。お先真っ暗ではあるが、熱意だけはある。蘭語がわかる良沢がリーダーとなり、とにかく作業は始まった。

今なら辞書を片手に翻訳をするのだろうが、まだ和蘭辞典などなかったため良沢が長崎で手に入れた蘭仏(フランス語)辞典や蘭羅(ラテン語)辞典に頼るしかなかった。作業は遅々として進まない。1日かけてやっと1つの言葉を翻訳することもしばしばである。

そこでまずは、体の表面(頭・手・足など)と人体図を照らし合わせて訳していこうとなった。根気と情熱だけで進める、途方もない時間が費やされる作業。しかし、彼らの元には同じ思いを持った人が少しずつ集まってきた。

期待の若手・桂川甫周

翻訳作業の比較的初期から参加していたのが、桂川甫周(ほしゅう)である。甫周は3人よりもかなり若く翻訳に参加した当時はまだ21歳であった。ちなみに翻訳スタート当時、玄白は39歳、良沢は49歳、淳庵は33歳だった。桂川家は代々将軍家侍医を務めてきた家で、父の甫三は玄白・良沢の友人である。甫周は若いながらも蘭書を読みこなすうえ、根気もあった。『蘭学事始』に甫周に対する玄白の評価として

「末頼もしく芳しとて賞嘆したりき」

とある。

翻訳・義訳・直訳

ほとんど先の見えなかった翻訳作業も、次第に順調に進んだ。とはいえ、理解不能な言葉もまだ多く、どうしてもわからない場合は「くつわ十字」(丸の中に十字)の印をつけて後回しにしていくという打開策を見つける。ところが気付くと「くつわ十字」だらけに。そこで翻訳する上での基本的な方針を決めた。それが「翻訳」と「義訳」「直訳」だ。「翻訳」とは対応する漢語をあてはめたもので、今でいう直訳である。「義訳」とはそのものの意味や働きを表すために作った新しい言葉、「直訳」はオランダ語の発音をそのまま表したものだ。ただすべてに納得する翻訳をすることは難しく、のちになって誤訳であったことが判明する場合も少なくなかった。

とにもかくにも、彼らの努力と根気、工夫により安永元年(1772)末にはおおまかな翻訳作業が終了した。

『解体新書』出版

しかし、ここにきて完璧な翻訳を目指す良沢と、多少の間違いがあっても医学発展のためにできるだけ早く出版すべきと考える玄白が対立し始める。現在の医学知識とかけ離れた書物の出版は世の中を混乱させるかもしれないという危惧もあった。混乱が起こると幕府からおとがめを受けるかもしれない。『解体約図』

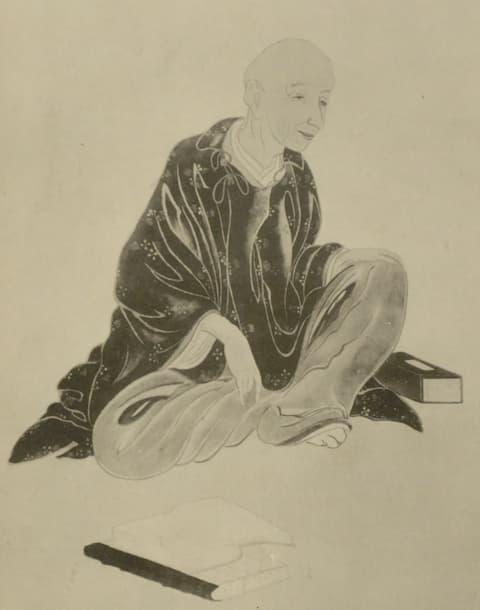

安永2年(1773)、出版に異を唱える良沢の名を書かないまま『解体新書』のパンフレット的な書物として『解体約図』が発行された。良沢の名が記されなかったのは、もしもこの発行により自分が投獄されたとしても良沢さえ残っていれば翻訳はできるという玄白の判断もあったと考えられている。『解体新書』完成

杉田玄白・前野良沢・中川淳庵が翻訳を始めて約3年、ついに『解体新書』の出版が実現した。ただ翻訳内容に納得できずに著者として名を連ねなかった良沢の存在は、長く知られることがなかった。![『解體新書 4巻序圖1巻 [1]』より(出典:国立国会図書館デジタルコレクション)](https://cdn.sengoku-his.com/uploads/contents/2780/21281733356821c267d01d65.56945904.jpg)

『解体新書』出版に関わった人々

『解体新書』出版までには、翻訳以外の作業にも多くの人々が参加している。直接・間接的に関わった人々には以下のような人物たちがいた。小田野直武・平賀源内

まずは、『解体新書』の絵を担当した久保田藩(現在の秋田県)藩士・小田野直武と、その彼に絵を指南した平賀源内。『解体約図』の絵は、日本画家の熊谷儀克(くまがいよしかつ:俄克とも)という人物だった。しかし、『ターヘル・アナトミア』の絵は陰影をつけた立体的な西洋画であったため、玄白たちは平面的な日本画に納得できなかったようだ。そこで玄白がかねてより交流のあった平賀源内に相談したところ、源内から蘭画(西洋画)の指南を受けた直武を紹介された。今見てもリアルな『解体新書』の人体図はこうして生まれた。

吉雄耕牛・石川玄常

吉雄耕牛(よしおこうぎゅう)は長崎出身で、代々オランダ通詞を務めた家系である。『解体新書』の内容をチェックするとともに序文を書いている。蘭方医の石川玄常(げんじょう)は『解体新書』編集の時期から参加し、校正作業などを担当している。

須原屋市兵衛

須原屋市兵衛は江戸の版元(出版社)で、先鋭的な出版を行っていた人物である。玄白や源内などとも親しく、完成した『解体新書』は須原屋市兵衛により発刊された。奥平昌鹿

良沢の主君・奥平昌鹿(おくだいらまさか)は、良沢の才能を高く評価していた。昌鹿は、藩の仕事もそこそこに蘭学に打ち込む良沢に理解を示し、高価な医学書を買い与えたり、長崎留学を後押ししたりしている。昌鹿の後ろ盾があってこそ、良沢の蘭学修行が進み、ひいては翻訳成功の道が開けたといえるだろう。『解体新書』出版後の彼ら

『解体新書』出版により、漢方医たちの西洋医学への研究が始まり、西洋医学書の翻訳も進んだ。蘭学への理解も進み、以後の蘭学ブームへとつながる。玄白は江戸随一の名医として名を馳せ、後進の育成や蘭学発展にも力を注ぐ。中川淳庵は医師をしながらオランダ語も学び続けた。桂川甫周は幕府から医学館の教官に任命され、後進の育成に尽くしているほか、外国の地理に関する翻訳書も手掛けている。

そして前野良沢は…。蘭学への情熱は飽くところを知らず、藩主・奥平昌鹿をして「蘭学の化け物」と言わしめる。蘭語入門の書『和蘭訳荃(わらんやくせん)』などを著し、後年「蘭学の祖」と呼ばれた。

あとがき

『解体新書』出版における良沢の存在が知られるようになったのは、玄白が晩年に書いた『蘭学事始』がきっかけである。翻訳の中心的な役割を果たしながら、その功績が知られないままの良沢を、玄白はずっと気にしていたようだ。『蘭学事始』は、明治に入ってから良沢と同じ中津藩出身の福沢諭吉らにより出版され、やっと良沢の功績が認められた。職人肌で根気強く探求心の塊のような良沢と、社交的で面倒見が良く、本人曰く「素意大略(そいたいりゃく:大雑把)(蘭学事始)」な玄白。この2人がいたからこそ『解体新書』がこの世に生まれた。行く道は違ったが、まさしくベストコンビだったのだろう。

「世に良沢といふ人なくばこの道(翻訳作業)開くべからず」

【主な参考文献】

- 長尾剛『話し言葉で読める「蘭学事始」』(PHP研究所、2006年)

- 杉田玄白・緒方富雄校註『蘭学事始』(岩波書店、1982年)

- 『蘭学事始 時代を駆けた風雲児たち』(ぴあMOOK、2018年)

- 伊藤賀一監修『日本史を動かした50チーム』(JTBパブリッシング、2021年)

コメント欄