大河ドラマ「べらぼう」 天明期を代表する文人・大田南畝が記す『明月余情』の思い出

- 2025/03/24

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

大河ドラマ「べらぼう」第12回は「俄なる『明月余情』」。主人公・蔦屋重三郎が『明月余情』の序文を平沢常富に依頼する場面が描かれていました。

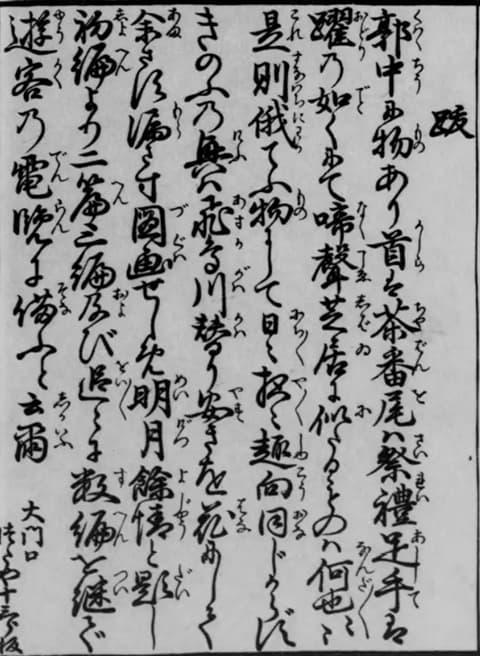

常富は、出羽国久保田藩(現在の秋田県)に仕える武士であると同時に朋誠堂喜三二の筆名で知られる戯作者でした。『明月余情』とは、吉原の名物「俄」(にわか)の絵入り番付の冊子です。吉原俄とは、江戸吉原の遊郭で行われた即興芝居のことを指すとされますが「練り子の踊りが主体」だったとする見解もあります。同書が刊行されたのは安永6年(1777)8月のことで、版元は蔦屋(重三郎)でした。

吉原で俄が行われ出したのは、諸説あるのですが、一説によると明和4年(1767)のこととされます。後に蔦屋から書物を刊行することになる文人・狂歌師の大田南畝(1749〜1823)は随筆『金曽木』にこの『明月余情』について記しています。それによると、南畝は文化7年(1810)3月15日、浅草黒船町の辺りの本屋で、吉原俄の古き絵本を見つけます。絵本の序文には「朋誠識」(朋誠堂喜三二が識す)とありました。南畝はこれは「喜三二のものだ」と思い、この絵本を購入しようとします。ところがちょっとしたハプニングが起こります。本屋の主人が留守なのか何なのか、店にいなかったのです。

残念ながら南畝はその日は『明月余情』を買うことができませんでした。南畝が同書を購入できたのは、それから3日後の同月18日のこと。それは浅草蓑市(江戸時代に浅草寺雷門の前で開かれていた蓑や笠の市)の日でした。南畝は隅田川の花を観ようとして浅草を通った時に同書を購入したということです。南畝は同書の跋文(書物の終わりに記す文章)によって、この絵本が『明月余情』ということを知ったのでした。現代の我々は、本の題名を見て、中をパラパラと捲ってみて、面白そうなら購入することが多いと思いますが、それとは逆であり興味深いものです。

【主な参考文献】

- 稀書複製会編『稀書解説 第2編』(米山堂、1922年)

- 三田村鳶魚校、山田清作編『未刊随筆百種 第二』(米山堂、1927年)

- 井上隆明『喜三二戯作本の研究』(三樹書房、1983年)

- 浜田義一郎他編『大田南畝全集 第10巻』(岩波書店、1986年)

コメント欄