「乱行」と罵られ、爵位を失っても… 明治の華族・蜂須賀正氏が世界に名を残した理由

- 2025/11/05

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

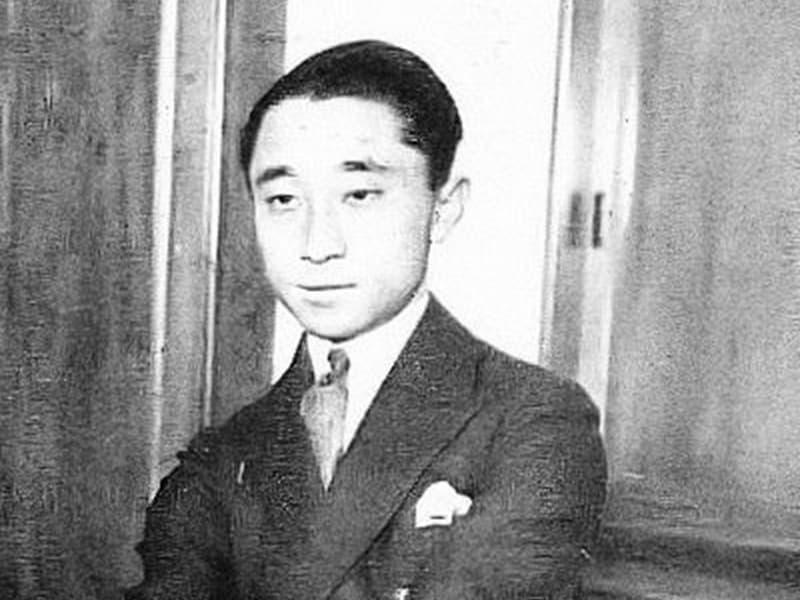

明治維新という大きな時代の御一新は、旧藩主の家に生まれた人々の運命をも一変させました。彼らは旧体制の枠を超え、それぞれの道を模索し歩み出します。その中でも、阿波蜂須賀家の嫡男として生まれた蜂須賀正氏(はちすか まさうじ)は、類稀なる探求心と大胆な行動力で、当時の日本社会では異端とされながらも、世界にその名を残しました。

【目次】

ヨーロッパで羽を伸ばした華族の“ドラ息子”たち

『太閤記』にも名が登場する蜂須賀小六を祖に持つ蜂須賀家は、代々阿波藩主として栄えました。明治維新後も侯爵家として家を保ちますが、明治36年(1903)に生まれた蜂須賀正氏は、この名家にありながら、型破りな生涯を送ることになります。正氏は小さいころから生き物が好きで、屋敷の床下に潜り込んで蟻地獄を何時間も見続けたり、蛙の解剖に熱中したりする少年でした。17歳で学習院からケンブリッジ大学へ進学しますが、父・正韶が期待した軍人や政治・経済の道ではなく、正氏は相変わらず生物の世界に夢中になります。ちなみにケンブリッジへの進学も、正規のルートではなかったとされています。

第一次世界大戦の痛手から立ち直りきれないヨーロッパにおいて、戦火を免れた日本の経済力は相対的に強くなり、多くの日本人留学生が派手な生活を送っていました。その先駆者とされる薩摩治郎八(バロン薩摩)に続き、特に目立っていた一条実基、森村勇、目賀田綱美らと並び、正氏もその仲間で目立つ存在でした。

彼らは特別仕様のオープンカーを乗り回し、上流階級の令嬢との交流を求めて朝の教会へ通い、ゴルフやブリッジといった社交に興じます。正氏はオートバイに乗ったまま、イギリスを訪問中の皇太子裕仁殿下(後の昭和天皇)を出迎えて顰蹙を買うなど、その奔放な行動はたびたび話題となりました。

博物学の巨星、ロスチャイルド家の当主との出会い

その一方で、正氏は勉学にも励みます。生来の生き物好きが高じて、野生動物の宝庫アフリカに興味を持ったのは、このイギリス留学中のことでした。彼の探求心に火を付けたのが、イギリス・ロスチャイルド家の当主であるライオネル・ウォルター・ロスチャイルド氏。ウォルターは21歳の成人祝いに父親から博物館を建ててもらうほどの筋金入りの博物学愛好家でした。正氏はイギリス到着後の早い時期にトリング博物館を訪れ、人を介してウォルターに面会しています。ケンブリッジ大学生であること、300年続く華族の嫡子であること、流暢な英語を話すことなどが功を奏し、35歳年上のウォルターと親しくなります。

ウォルターもまた、名家に生まれながら家業には身を入れず、生物研究に情熱を注ぐ、正氏と同類の人間でした。交通が発達し未発見の生物を求めて世界の僻地へ向かう研究者が増える中、ウォルターは忘れられた絶滅生物の研究こそが重要だと考え、中でも伝説の鳥「ドードー」を追いかけていました。

正氏はウォルターとの交流について、自身の著書『南の探検』の中で次のように記しています。

「ロスチャイルド氏は60歳に近かったが、お互い生物研究者同士気が合い、日曜日の午後にはドードー鳥などについていつまでも話し続けた」

ウォルターに感化された正氏もドードーに強い関心を持ち、自身のライフワークとします。この研究で正氏は、北海道大学をはじめとする国内外の大学から博士号を授与されました。その研究成果は昭和28年(1953)に『ドードーとその一族、またはマスカリン群島の絶滅鳥について』と題してイギリスの出版社から刊行されました。正氏がこれらの島々を実際に訪れたかは疑問ですが、山科鳥類研究所には彼が手に入れたドードーの骨が保管されているそうです。

アフリカに足を伸ばし、フィリピンでは「有尾人」探索

アフリカにも強い関心を持っていた正氏は、エジプトに到着後、狩猟許可を得ようとします。当時のアフリカでは、非白人と見なされていた日本人にとって許可を得るのは困難でしたが、ここでも「ケンブリッジ大学生」「300年続く華族の嫡子」「流暢な英語」「ロスチャイルド家当主の知り合い」という特別な立場がものを言いました。銃を手にした正氏は、双眼鏡片手にサハラ砂漠やアレキサンドリアの海岸を歩き回り、得意の射撃で珍しい鳥を次々と撃ち落とします。わずか2ヶ月と短期の調査だったために新種は発見できませんでしたが、456種の鳥類を分類し、日本名を付します。この調査結果は、昭和26年(1926)に日本鳥類学会の叢書『埃及産鳥類』として発行され、アフリカ大陸における日本人によるフィールドワークの先駆けとなりました。

昭和3年(1928)12月、正氏はフィリピンへと旅立ちます。ミンダナオ島南部のアポ山での科学調査や、フィリピン固有種の鳥類採集・研究が目的でしたが、正氏にはもう一つ、フィリピン奥地に住むと噂される「有尾人」の探索という大切な目的がありました。探検旅行を続けるうちに人類学や民俗学にも興味を持つようになっていた正氏は、出発前に東京帝国大学人類学教授の松村瞭博士にアドバイスを求めます。

博士は正氏の言葉を聞き、真剣な面持ちで話します。

「フィリピンには尻尾のある人間が居ると言われています。鳥の種類だけでも何千とあり人種も何百とあります。その中に尻尾のある人種があっても不思議ではありません。貴方が尻尾のある人間を発見したら世界的に価値のある報告が出来るでしょう。」

そう言って博士は正氏の探求心を後押しし、調査に必要だろうと頭蓋骨を計る計器や皮膚の色見本が載っている本をたくさん貸してくれました。

探索中に正氏がマラリアに罹患したこともあり、残念ながら有尾人の発見には至りませんでしたが、珍しい動植物の標本を採集するなど、旅行は大成功でした。しかし世間は噂するばかりです。

「金食い虫の侯爵家の若様がまたぞろ有尾人探しに行ったそうだ」

当時の日本社会では浮いた存在だった正氏

当時、正氏は日本で唯一の自家用飛行機の個人所有者であり、その飛行機に乗ってヨーロッパから日本に帰国するという派手なパフォーマンスを見せつけます。また、若い女性に対してヨーロッパ仕込みのレディファーストで接したので、結婚を前提としない男女の交際を認めない戦前の日本社会では、完全に浮いた存在となってしまいます。各新聞は競うように正氏を非難し、東京朝日新聞は「華族界にまた問題、若き侯爵の乱行で浮沈の蜂須賀家」との見出しで六段抜きの記事を掲載。他の各紙も一斉に正氏の乱行を書き立てました。

戦時中の昭和18年(1943)12月には、その素行不良を理由に華族としての礼遇停止となり、爵位も返上させられます。戦後になっても、昭和26年(1951)4月には読売新聞が「斜陽夫妻法廷に争う。蜂須賀元侯爵在米の夫人と離婚訴訟」と、在米中に結婚した智恵子夫人との泥沼の離婚交渉を報じました。

戦中から戦後にかけて、蜂須賀正氏は「いかがわしい侯爵」という不名誉なレッテルを貼られてしまったのです。

おわりに

晩年は評判を落とした正氏ですが、彼が世界に残した功績は計り知れません。まだまだ日本人が海外へ自由に渡航できなかった時代に、ヨーロッパ・アフリカ・北米・中南米・中国・東南アジアなど、世界を股にかけた探検調査を行い、日本人として初めてゴリラに出会った人物でもあります。長きにわたるヨーロッパ滞在を通じて、世界の動物学者や鳥類学者、ロスチャイルド家当主や各国王族とも親交を結びました。日本語よりも堪能だったと言われる英語とフランス語を駆使し、日本人研究者の論文を翻訳したり、世界に発表する手助けをしたりと、日本の博物学・鳥類学の発展にも貢献したのです。

【参考文献】

- 青木澄夫『日本人のアフリカ「発見」』(山川出版社、2000年)

- 千田稔『明治・大正・昭和華族事件録』(新潮社、2005年)

- 井田徹治『鳥学の100年』(平凡社、2012年)

コメント欄