【べらぼう】名君・松平定信の天明の大飢饉対策とは?

- 2025/10/06

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

大河ドラマ「べらぼう」第38回は「地本問屋仲間事之始」。松平定信が学問や思想を統制しようと出版統制令を発令しました。

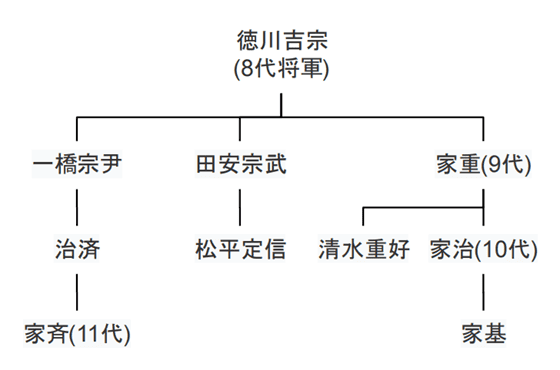

江戸幕府の老中となる松平定信の少年時代は、寺田心さんが演じていましたが、長じてからは井上祐貴さんが演じることが6月下旬に発表されていました。定信は父は徳川(田安)宗武であり、祖父は8代将軍・徳川吉宗です。御三卿の1つ田安家の初代である父の後継は、兄の徳川治察となりますが、治察は安永3年(1774)に死去。治察に子はなく、松平定邦(陸奥白河藩主)の養子となっていた定信の田安家への復帰が図られます。

ところが一説によると、定信の才能を恐れた老中・田沼意次がそれを阻止したと言われています。定信が田安家に戻った場合、将来、将軍になる可能性もゼロではないからです。結果、定信は天明3年(1783)、白河藩主となります。白河藩主としての定信と言えば、天明の大飢饉(1782〜1788)においても「領内に餓死者をださなかった」として「名君」の誉れが高いことで知られています。

しかし、領内の中でも餓死しそうな者もいたようであり、白河藩で餓死者がゼロであったとする定信の自叙伝『宇下人言』の記述(予が領国は死せるものなしといへり)には疑問の声もあります。ただ白河藩の飢饉対策が奥州においては「適切」であり評判だったことは確かです。飢饉への対策としては、米穀を購入し、困窮する者に支給したり、豪農商に資金を拠出させたりしています。

また『宇下人言』には乾葉や海藻、干魚を江戸から白河へ送ったことが記されています。定信は家督を継いだ直後に家老を呼び、

と教示。翌日には江戸の家臣に「倹約質素は我を手本とせよ」と言うと、自ら綿服を着て、食事量を減らしたのでした。朝夕は「一汁一菜」、昼は「一汁二菜」としたのです。

【主な参考文献】

コメント欄