「上杉景虎」は北条氏からの養子でありながら、上杉謙信の後継を争った武将だった!

- 2022/04/11

「景虎」は2人いるということはご存じだろうか。1人は上杉謙信の初名である「長尾景虎」であり、もう一人は謙信の養子となった上杉景虎(うえすぎ かげとら)である。

謙信の後を継いだ上杉景勝も養子であったが、謙信の初名と同じ名前を付けられたことで、上杉景虎の生涯は数奇なものとなっていったようだ。彼に関する史料は決して多くはないが、なんとかつなぎ合わせてその人物像を浮かび上がらせてみたい。

謙信の後を継いだ上杉景勝も養子であったが、謙信の初名と同じ名前を付けられたことで、上杉景虎の生涯は数奇なものとなっていったようだ。彼に関する史料は決して多くはないが、なんとかつなぎ合わせてその人物像を浮かび上がらせてみたい。

喝食の僧

上杉景虎は、北条氏康の七男として相模小田原で誕生した。一説には八男とも言われ、生年も天文23年(1554)頃という以外ははっきりせず、出生に関しては謎の多い人物と言ってよいだろう。生母は氏康の側室だったとされている。この女性は遠山康光の正室の妹と言われているが、これまたはっきりしていない。江戸中期の『関八州古戦録』には、少年時代の景虎は「氏秀」という諱であったとし、武田信玄の養子となっていたとある。

ところが氏秀に関しては、北条氏秀という人物が別に存在していたことが判明しており、信玄の養子に関しても『甲陽軍艦』や系図にそのような記述が見当たらないことから、これらの説には疑義が生じているという。

幼少期の景虎は、どうやら箱根早雲寺に預けられ、「出西堂」という名で喝食の僧として生活していたようだ。永禄12年(1569)には還俗し、大叔父の北条幻庵の養子となると、「三郎」を名乗ったとされる。

『北条記』によると、三郎は幻庵の末娘を娶ったという。そして、幻庵自身が関与していた小机衆(こづくえしゅう)を取りまとめるようになったのである。

小机衆は後北条氏の家臣団の1つで、南武蔵地域を支配していた大小29の武士団からなっていた。この武士団の中核が小机城であったことから、小机衆と呼ばれるようになったとされる。

小机衆の役割は、江戸城周辺の軍事活動の最前線を担うことと小田原への迅速な情報伝達であった。間抜けには務まらない職務であるだけに、三郎の評価はかなり高かったのではないかと推測される。

上杉謙信の養子に

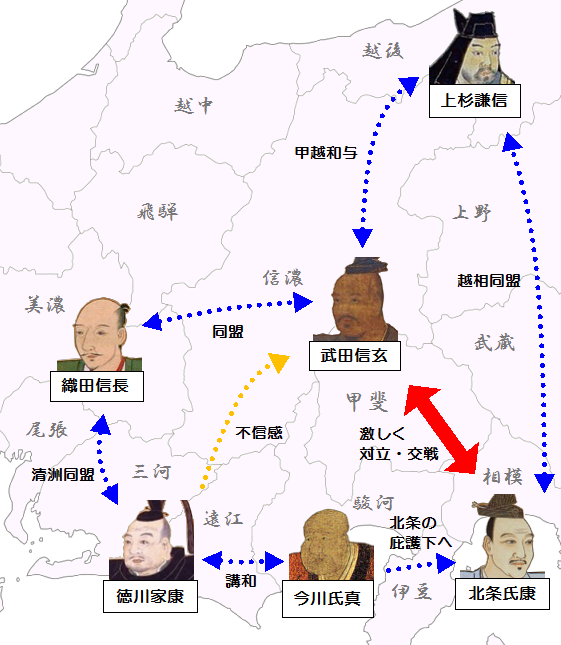

永禄11年(1568)末、かつての桶狭間の戦いでの敗戦をきっかけに弱体化が著しい駿河今川氏に対し、武田信玄は甲相駿三国同盟を破って駿河侵攻を開始。これを見た北条氏康は甲相同盟を手切とし、越後上杉氏と同盟を結ぶことを決意した。いわゆる永禄12年(1569)6月の越相同盟の締結である。

この同盟の締結に際しては北条氏政の次男である国増丸を上杉の養子とすることが議論されたが、最終的には白紙に戻されている。結局、氏政の弟・三郎が養子となることで成立することとなった。

実はこの時期の三郎は幻庵の養子となり、その末娘を娶って間もなくの頃であった。上杉との同盟に際して、娶って間もなくの妻を離縁せざるを得なくなったのは気の毒という他ないだろう。

幻庵は三郎を後継者として家督を相続させていたから、妻ともども越後に移り住んでしまうと後継者が絶えてしまうという事情があったらしい。上杉との養子縁組では謙信の姪を娶ることに決まっていたから中々の好待遇といって良い。

三郎は永禄13年(1570)4月11日に上野沼田で謙信と面会する。おそらくであるが、このとき謙信は三郎の大将としての器の大きさを感じとったのではないか。というのも、三郎が越後へ同行し、正式に謙信の養子となった際、自分の初名である「景虎」の名を与えているからである。

越相同盟の手切

元亀2年(1571)北条氏康が死去する。この際、景虎は小田原に帰参するが、程なくして越後へ戻ったという。同年12月、家督を継いだ氏政は外交戦略の転換を図っている。越相同盟を手切とし、甲相同盟の再締結に動いたのである。もともと越相同盟は氏康の方針である一方、氏政は甲相同盟支持派であり、この点に関して親子の対立があったという。

正直、氏康は謙信を恐れていたと思われる。かつて、謙信と関東管領上杉憲の連合軍10万余に小田原城を囲まれるという事態に追い込まれたことがあるからだ。

しかし、氏政は違う角度から同盟関係を判断していたのではないか。それは、おそらく謙信の「健康面」だろう。前年に41歳の謙信は軽い中風を患っているが、この情報が氏政の耳に入っていた可能性は十分ある。そして大の酒好きで、梅干をつまみに毎日酒を飲むという生活習慣であったことを併せて考えると、謙信の余命がそれほど長くはなかろう、と氏政は考えたのではないだろうか。

ともかく氏政は甲相同盟を締結させる。ところが、景虎は越相同盟が手切になった後も北条家に戻ることなく、上杉家にとどまっている。歴史学者の黒田基樹氏は、北条氏が上野への支配権を残して置くための措置ではないか、と述べている。

私もそういう側面はあっただろうと思う。しかし、謙信の景虎への厚遇ぶりがあまり変わっていないことを考えると、それだけではない何かを感じてしまうのは私だけだろうか。

あわせて読みたい

謙信死す

天正5年(1577)、手取川の戦いで織田軍を散々に蹴散らした謙信は、12月18日に春日山城に帰還する。しかし翌年、次なる遠征開始の直前に厠で倒れ昏睡状態となり、意識が戻らぬまま息を引き取ったという。後継者候補は景勝と景虎の2名であったが、どちらが後継かを明言しなかったため、これを巡って「御館(おたて)の乱」が勃発することとなったというのが定説である。しかし、これには異説も存在する。

景勝は書状で、遺言により後継者となった旨を各方面に告知しているが、その文面からは謙信が遺言を残せる位の意識の明瞭さがあったことが窺えるというのだ。

そして書状には謙信の病名が「虫気」と記されているが、これを「むしけ」と解釈すると 重い腹痛ということになり、ここから推測される死因は急性膵炎や腹部大動脈瘤だという。

これは、景勝側の謀略で書状の内容自体が嘘である可能性も否定できない。しかし、御館の乱で春日山城の本丸を押さえた頃の景勝書状には「鬱憤を晴らすための戦い」とあるので、スムーズに政権移行できない苛立ちが感じられるようにも思う。

ひょっとすると、謙信の意識が一時的に戻ったというのは本当のことなのかもしれない。口をごもごも動かしている謙信を見て、景勝が枕元に寄ったところ小声で「後継者はお前だ」と言ったとしたらどうであろう。景勝以外は謙信が何を話したのかわからないのだから、特に景虎方は景勝のことを信じなかったとしても不思議はない。

こう考えると、この乱における景勝方の初動の速さも頷ける。景勝は春日山城本丸だけでなく、土蔵の黄金や謙信使用の印判等も押さえているのだ。

御館の乱

御館の乱にはもう1つ考慮しなければならない点がある。それは、会津の蘆名盛氏の動向であった。謙信の急死を知った盛氏は越後侵攻を画策し、派兵の準備を開始した。これを察知した上杉方の守将・神余 親綱(かなまり ちかつな)は自らの裁断により防衛体制を整えていたのであるが、景勝はこれを認めず独断が過ぎると非難したことで両者は対立。これを仲介するために、栃尾の本庄秀綱と御館の上杉憲政が間に入ったが収まらなかったという。

そんな中、本当に蘆名勢が侵攻してきたものだから景勝の面目は丸潰れであった。しかも、蘆名軍は現地の武将の奮闘によりあっという間に撃退されたというから、景勝の信望が一気に低下したことは言うまでもない。

これによって両者の対立はますます激化していき、さらには越後の国人衆までもが景勝から離反し始める。これに呼応するかのように、秀綱と憲政も親綱と共に挙兵に参加したことで騒動は大きくなり、天正6年(1578)5月5日大場にて景勝方の軍勢と憲政方の軍勢が激突。

辛くも景勝方が勝利するが、御館は堅城であり、そこにいる憲政は景勝の義父であったことから、中々に攻めきれないでいたようだ。これを見て景虎までが憲政方につくため、春日山城を出て御館に入ったのだ。

どうやら御館にて景虎こそ謙信の後継者であるとして、反乱を起こす謀議が行われたものと思われる。景虎は、謙信の遺言だという景勝方の主張に納得していなかったということもあるだろうが、景勝の一連の行動を見て「当主の器にあらず」と感じたことが大きかったのではないか。

これを機に国人衆の景虎方への寝返りが加速し、実家の北条氏が上田庄に侵攻を開始。これと連動して北条氏と同盟関係にあった武田氏も侵攻を計画していたというから、景勝はまさに万事休すの状況に追い込まれたのである。

ところが、御館との戦いでは意外なことに景勝方が強く、景虎方は苦戦を強いられている。兵は若干景虎方が多かったと思われるが、景勝方には大きな強味があったと私はにらんでいる。

それは智将の存在であろう。上杉軍はそもそも精強で知られるが、景虎方に比して景勝方の武将のほうに、岩井 信能(いわい のぶよし)、甘粕 景持(あまかす かげもち)等、知勇兼備の武将が若干多いように思う。

かの名将、毛利元就は戦について「謀(はかりごと)多きが勝ち、少なきは負ける」という名言を残しているが、これほど戦の本質をついた言葉もそうないであろう。景勝方の「謀」がじわじわと形勢を逆転させていった原動力ではないだろうか。

特に景虎方が驚いたのは武田勝頼との和睦であろう。勝頼は織田信長と同盟を結んでいた徳川家康を警戒しており、あまり援軍を出したくないというのが本音であった。ここに目を付けた景勝方は同年6月、東上野の割譲と黄金の譲渡という破格の条件で勝頼を揺さぶり、何とか和睦に持ち込んだのだ。

これには景虎も唖然としたろう。ここから景虎は劣勢に追い込まれていくのだが、景勝の反攻は素早かった。和睦後の6月12日には長尾景明を討ち直峰城を奪還するや、翌日には上杉景信も討たれている。

和睦後も勝頼は越後に陣を置き続けたが、7月には景虎方とも交渉し景勝方との和平を仲介。これこそが景勝方の究極の一手ではなかったかというのが私の見立てである。後は、北条の侵攻を防ぎ切り、冬が近づけば北条も越後から撤兵せざるを得ないからだ。そうなると離反した国衆も帰参する可能性が極めて高いことは想定の範囲内であったろう。

そんな中の8月28日勝頼は突如撤兵する。『家忠日記』によれば、さかのぼること6日前の8月22日、徳川家康が駿河田中城に侵攻したためだという。

おそらく家康は、わざとこのタイミングで駿河に侵攻したと思われる。そもそも、北条の出である景虎が謙信の後継者となってしまうと、上杉・武田・北条の連携が出来上がってしまい、この勢力を常に警戒しなければならなくなるのだ。

ところが、8月下旬というタイミングで駿河に侵攻すれば勝頼は撤兵し、北条もひと月もすれば雪を心配して越後を離れるのは明らかであり、そうなれば景虎方の敗北は必然となる。

景勝方が家康の動きまで意識していたかどうかは定かでない。この頃から景虎方の兵糧不足が顕著となり、途中何とか補給しているものの情報伝達の拠点を押さえられた影響も大きく、軍勢の士気は急速に低下していた。景虎は御館で越年するほかなかったのである。

年明け後、改めて家臣の支持を取り付けた景勝は雪解け前に勝負をかけることを決断。天正7年(1579)2月1日、景勝は御館の景虎方への総攻撃を命じ、荻田長繁が早々に北条景広を討ち取る大手柄を挙げた。北条景広は景虎方の中心人物であっただけに景虎方は急速に求心力を失い、離反者が続出する事態となる。

そんな中、上杉憲政が景虎の子である道満丸を連れて御館を脱出。これは、景勝と和議を結ぼうと春日山城に向かうためであったと言われる。しかしながら、圧倒的な優勢となった景勝方に和議を結ぶ意味すらなく、憲政と道満丸は途中で景勝方に包囲され討ち取られたという。

その後、御館が放火され落城寸前となる中、景虎は御館を脱出し再起を図るべく堀江宗親の居る鮫ヶ尾城に入った。ところが、既に景勝方に寝返っていた宗親はこれを包囲する。景虎にはもはや自害するほか選択肢がなく、無念の死を遂げたのである。享年26であったという。

あとがき

あくまでこれは私の見立てであるが、景虎は謙信に対して憧れのようなものというか、どこか崇拝の念に近い感情を抱いていたように思う。御館の乱の戦い方にしても、泥臭く謀を積み重ね不利な状況を跳ね返した景勝と比べて、景虎はどちらかというと正攻法で対応している。これは、義に生きた謙信の影響としか思えないのだ。しかし、景虎は気づいていただろうか。きれいな戦い方で勝利するには、神がかり的な強さが必要なのである。

厳しい言い方をすれば、乱の初期に春日山城を攻めたときに景勝方を制圧出来なかった時点で、負けは決まっていたも同然ではないか。謙信の初名である景虎を受け継ぐという栄誉が、景虎の運命を狂わせたとするならば、それは皮肉としか言いようがないと思うのである。

あわせて読みたい

【主な参考文献】

- 今福匡『上杉景虎 謙信後継を狙った反主流派の盟主』(宮帯出版社、2011年)

- 黒田基樹、浅倉直美編『北条氏康の子供たち』(宮帯出版社、2015年)

- 川口素生『<上杉謙信と戦国時代>乱世に泣いた貴公子 上杉景虎』(学研プラス、2015年)

この記事を書いた人

歴史にはまって早30年、還暦の歴オタライター。

平成バブルのおりにはディスコ通いならぬ古本屋通いにいそしみ、『ルイスフロイス日本史』、 『信長公記』、『甲陽軍鑑』等にはまる。

以降、バブルそっちのけで戦国時代、中でも織田信長にはまるあまり、 友人に向かって「マハラジャって何?」とのたまう有様に。 ...

- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。

- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。

コメント欄