蔦重だけじゃない! 江戸中期に活躍した江戸の版元4店

- 2025/04/14

本記事では蔦屋重三郎以外の版元の代表4店をご紹介します。

鱗形屋孫兵衛(うろこがたや まごべえ)

書物問屋(「物之本」と呼ばれる辞書類を扱う問屋)と草双紙絵双紙屋仲間(絵入りの短編読み物を扱う問屋)の両方を兼ねていた地本問屋です。「物之本」は常に一定の需要があるので安定した売り上げを確保するのに役立っていました。その一方、絵入りの短編物語である「草双紙絵双紙」は、最初は現代でいうところの ”おとぎ話” が中心となっていましたが、段々と小説のような内容になっていきます。

内容によって赤本(おとぎ話)、青本(浄瑠璃や歌舞伎の物語、敵討ち物)に分けられており、赤本は一般庶民に人気がありましたが、青本は内容が少し難しく、武士の間では愛読されたものの、一般庶民にはあまり評判がよくなかったようです。問屋によっては表紙を青ではなく、黒にしたところもあり、別名「黒本」とも呼ばれます。

しかし鱗形屋孫兵衛は安永4年(1775)に恋川春町による『金々先生栄花夢』という本を出版して話題となります。内容は洒落と諷刺を中心とした大人向けの読み物であり、鱗形屋はこれまでにはなかった「黄表紙」という新しいジャンルを切り開くことに成功したのです。ちなみに「黄表紙」は、表紙が黄色だったのでそう呼ばれるようになりました。

しかし同年の5月、大坂の柏原屋与左衛門・村上伊兵衛が版権を持っていた『早引節用集』を手代の徳兵衛がコピーして『新増節用集』と銘うって無断で売っていた事が発覚し、訴訟となります。そして12月には鱗形屋孫兵衛も処罰を受けることになります。さらには某旗本が主家の重宝を質入れしたのを仲介しますが、これが発覚して、ついには江戸所払いという追放処分を受けてしまうことになりました。

鱗形屋孫兵衛は安永10年(1781)まで江戸に戻ることができず、これら事件をきっかけに没落していきます。なんとか寛政年間まで版元を続け、黄表紙本を10冊あまり出版しましたが、ついには廃業してしまうのです。

従って鱗形屋孫兵衛の代表作は恋川春町の『金々先生栄花夢』となります。また、鱗形屋は鳥居派の絵師と中が良かったこともあり、残されている錦絵の代表作は鳥居派の画家の物が中心で以下のようになります。

- 鳥居清倍 『市村竹之丞のかなや金五郎と沢村宗十郎のしまだのかんざえもん』

- 鳥居清倍(2代目) 『坂田半五郎のれんしやうぜうと三条勘太良のそがの十良』

- 鳥居清忠 『浮絵劇場図』

- 石川豊信 『桜樹に短冊を結ぶ女』、『花下美人』、『初世瀬川菊之丞文読み立姿』

- 鳥居清満 『市村亀蔵の五郎』

- 鳥居清広 『中村富十郎の中橋おまん』

- 北尾重政 『二代目市川団十郎の畑六郎左衛門』

- 歌川豊春 『琴棋書画』

西村屋与八(にしむらや よはち)

書物問屋・地本草紙問屋ですが、主に浮世絵を中心に出版していた版元で「永寿堂」と称しました。文章を書いた本ではなく、美人画の浮世絵を中心に出版しており、当時の代表的な絵師である鈴木春信を始めとして一筆斎文調、勝川春章、勝川春英、歌川豊春などの作品を世に送り出しました。当初、浮世絵は中判と呼ばれる中型サイズでしたが、磯田湖龍斎の『雛形若菜の初模様』という100ページに渡る大判の浮世絵本を、蔦屋重三郎とともに合同出版して大評判となってからは、大判が中心的なサイズと変わっていきます。

この時は蔦屋重三郎と共同作業をしましたが、以後は蔦屋重三郎の強力なライバルとして歌川豊国、鳥文斎栄之、葛堂栄隆、勝川春潮、歌川国貞らを絵師として抱え、浮世絵の発行を続けていきます。黄表紙が登場して評判になると、黄表紙の発刊もはじめますが、西村屋与八の最大の功績は歌川広重の花鳥画、葛飾北斎らの風景画に代表される浮世絵風景画を世に送り出したことです。「神奈川沖波裏」に代表される 『富嶽三十六景』も西村屋与八が出版したものです。

また、それまで鱗屋から出されていた鳥居派の絵師による作品は鱗屋廃業後、西村屋からの出版となったため、鳥居派の絵師による作品も多く残されています。与八は廃業した鱗屋孫兵衛の二男を婿養子に取っていることから、その二男に西村屋を継がせたからではないか、と推測されています。

西村屋与八の代表作となる浮世絵は以下のようになります。

- 鈴木春信 『年中行事』

- 鳥居清長 『鹿島踊りの金太郎』、『浅草金龍山八境』、『四季八景』、『風柳江戸八景』、『東鹿子娘道成寺』、『江の島詣』

- 一筆斎文調 『市川高麗蔵の佐野源左衛門』

- 喜多川歌麿 『忠臣蔵』

- 歌川国貞 『楽屋浮世絵二編』、『集女八景』、『魚づくし』

- 葛飾北斎 『冨嶽三十六景』、『諸国名橋奇覧』、『花鳥画』、『江戸名所』、『諸国滝廻り』、 『百人一首うはかゑとき』

なお、有名な葛飾北斎の「東海道五十三次」「北斎漫画」などは与八没後の発行ですので、残念ながら代表作には入っていません。

鶴屋喜右衛門(つるや きえもん)

鶴屋喜右衛門は京都の書物問屋で、京都本店は江戸時代から明治時代まで出版を続けた老舗の書物問屋です。一時期、江戸にも進出して多数の草双紙や浮世絵を発行し、蔦屋重三郎と並び称されました。出版物は赤本、青本、黄表紙、浮世絵と幅広く手掛けており、3代目鶴屋喜右衛門は歌川豊国の挿絵による自作の絵草紙『絵本千本桜』を発行したことでも知られています。版元自らが作者となったものであり、この出版物は大評判を取りました。

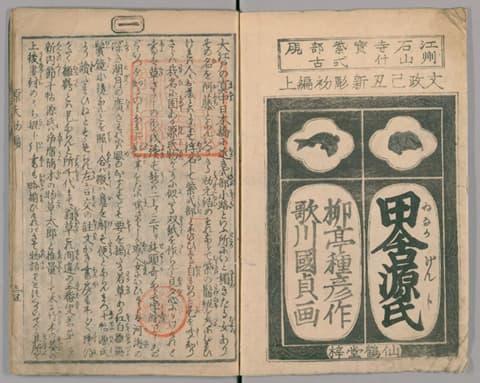

また、柳亭種彦の代表作である『偐紫田舎源氏』も鶴屋喜右衛門から発行されたものです。歌川広重の『東海道五十三次』の発行元でもありました。いわば、西村屋与八没後の江戸出版界を蔦屋重三郎とともに牽引した版元と言って良いでしょう。

しかし天保4年(1833)に江戸の鶴屋主人が急死。翌年の江戸の大火災によって瞬く間に店舗が延焼してしまい、版元としては休止状態に追い込まれます。このため、江戸での活動は1833年頃までとなっており、「東海道五十三次」も鶴屋喜右衛門からの発行は「日本橋」、「品川」、「川崎」までとなり、以降は共同出版していた保永堂からの出版となります。

鶴屋喜右衛門発行の浮世絵の代表作は以下のとおりです。

- 菱川師宣 『江戸雀』

- 鳥居清倍 『市川ゑび蔵の丑の刻参り』

- 北尾政美 『浮絵仮名手本忠臣蔵』

- 勝川春英 『三世市川八百蔵の助六』

- 喜多川歌麿 『青楼仁和嘉女芸者之部』、『錦織歌麿形新模様』、『婦人泊り客之図』

- 歌川広重 『東海道五拾三次之内』 横大判55枚の内「日本橋」、「品川」、「川崎」

須原屋市兵衛(すはらや いちべえ)

須原屋市兵衛は江戸出版業界の最大手・須原屋茂兵衛からのれん分けされた版元であり、他の版元とは違って、主に蘭学者の執筆した書物を出版していた特異な版元です。主な執筆者は平賀源内・森島中良・杉田玄白らで、当時としては革新的な書物を手掛けていました。また、大田南畝・貝原益軒・林子平らの執筆した物も刊行しており、非常に独特な個性的な本を出版する版元として知られています。

宝暦13年(1763)に平賀源内の『物類品隲』を発行したことから蘭学者達の本を手掛けるようになったのですが、当時の蘭学者達の発行する本は、江戸幕府から厳しい目を向けられており、那須屋市兵衛もおそるおそる出版していたというのが実情でした。

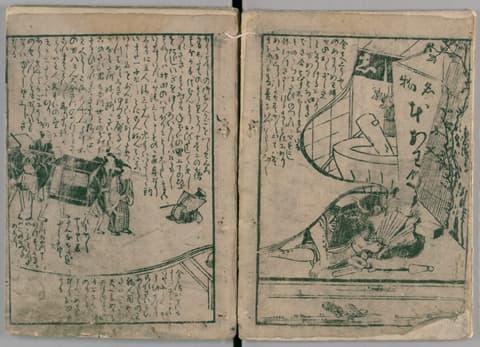

![『物類品隲 6巻 [1]』より(出典:国立国会図書館デジタルコレクション)](https://cdn.sengoku-his.com/uploads/contents/2738/190361281467fc6e17c1bb90.19544802.jpg)

安永3年(1774)には杉田玄白の『解体新書』を発行。この時も幕府の弾圧を相当に恐れていましたが、幸い幕府からの弾圧はありませんでした。『解体新書』は吉原細見と並ぶベストセラーとなり、「江戸の町一軒に一冊」という位に流布しました。

![『解體新書 4巻序圖1巻 [1]』より(出典:国立国会図書館デジタルコレクション)](https://cdn.sengoku-his.com/uploads/contents/2738/52308987567fc6e17c1cd61.72041747.jpg)

しかしその後、林子平の著した『三国通覧図説』という、朝鮮・琉球・北海道の地理を描いた書物が幕府に見咎められて絶版、版木没収及び重過料に処されてしまいます。

文化3年(1806)に起きた文化の大火で、それまでの版木を全て焼失して大打撃を受け、翌々年の曲亭馬琴の『三七全伝南柯夢』の発行を最後に版元としては途絶えてしまいます。

須原屋市兵衛の代表作は以下のとおりです。

- 平賀源内 『物類品隲』、『火浣布略説』、『神霊矢口渡』

- 大田南畝 『寝惚先生文集』、『売飴士平伝』

- 貝原益軒 『大疑録』

- 杉田玄白 『解体約図』、『解体新書』

- 賀茂真淵 『宇比麻奈備』

- 林子平 『三国通覧図説』

- 森島中良 『紅毛雑話』、『琉球談』

- 北尾重政画『絵本世都濃登起』、『絵本世都の時』

- 鈴木春信 『教訓いろは歌』

おわりに

以上、江戸の代表的な版元4店をご紹介しました。各作品の中には、国立国会図書館デジタルコレクションなど、ウェブ上で閲覧できるものもありますので、もし興味がありましたら、ご覧になってみてはいかがでしょうか。【主な参考文献】

- 西山松之助『江戸町人の研究 第三巻』(吉川弘文館、1974年)

- 日本浮世絵協会編『原色浮世絵大百科事典 第3巻』(大修館書店、1982年)

- 吉田漱『浮世絵の基礎知識』(雄山閣、1987年)

- 小林忠 大久保純一『浮世絵の鑑賞基礎知識』(至文堂、1994年)

- 今田洋三『江戸の本屋さん 近世文化史の側面』(NHKブックス、1977年)

- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。

- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。

コメント欄