恋川春町 黄表紙という新ジャンルを確立、「黄表紙の祖」と称された戯作者

- 2025/04/17

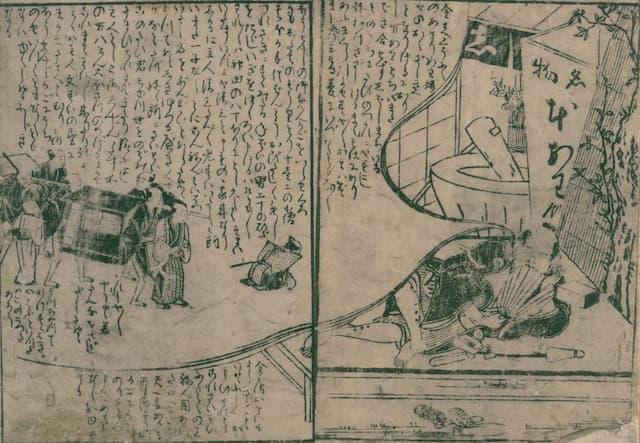

それまで青本、赤本という2種類しかなかった物語本ですが、安永4年(1775)に『金々先生栄花夢』という本が出され、初めて「黄表紙」という新しいジャンルが成立しました。黄表紙は子供向けの赤本、武士向けの青本と違い、一般庶民向けの風刺が効いた洒落本です。この『金々先生栄花夢』という本の文章と絵を書いたのが恋川春町(こいかわ はるまち)です。

当時の本は武士が余技として書くことが多く、恋川春町も本名は倉橋格(くらはし いたる)という小島藩の武士でした。黄表紙本は日本独特の文化として次々と後続の作家も現れ、数々の傑作を残すことになります。

その口火を切った恋川春町という人物、そして最初の作品『金々先生栄花夢』とはどんな作品だったのか、みていきます。

当時の本は武士が余技として書くことが多く、恋川春町も本名は倉橋格(くらはし いたる)という小島藩の武士でした。黄表紙本は日本独特の文化として次々と後続の作家も現れ、数々の傑作を残すことになります。

その口火を切った恋川春町という人物、そして最初の作品『金々先生栄花夢』とはどんな作品だったのか、みていきます。

恋川春町(倉橋格)の来歴

恋川春町は紀州徳川家附家老の安藤次由の家臣である桑島勝義の次男として生まれました。その後、小島藩の藩士で父方伯父にあたる倉橋勝正の養子となります。(※本記事での表記は混乱をさけるため、「恋川春町」で統一)有能だった恋川春町もやがて小島藩の武士として召し抱えられると、藩内で順調に出世を重ねていき、小島藩・滝脇松平家の年寄本役という藩政の中枢を担う役割にまで昇りつめました。

一方で浮世絵師を志し、絵の才能と文才に恵まれていた恋川春町は安永2年(1773)に洒落本『当世風俗通』の挿絵を描いて文筆活動を開始。その2年後の安永4年(1775)に『金々先生栄花夢』を発表しています。

小島藩の江戸藩邸は小石川春日町にあったことから、筆名を”こいかわ はるまち(恋川春町)"として、多数の黄表紙本を書きました。しかし天明8年(1788)に出版した『鸚鵡返文武二道』という作品が当時、幕府の中枢を担っていた松平定信の寛政の改革を風刺したものであったため、幕府から呼び出しを受けることになります。

これに恋川春町は病気と称して呼び出しには応じず、同年4月には隠居。その後、三か月あまりで病死しました。隠居してから病死までの期間が短いことから自殺説も囁かれていますが、今となっては真実は分かりません。

朋誠堂喜三二とは親友の間柄

「朋誠堂喜三二」こと「平沢常富」とは、同じ江戸留守居役という立場であったことと、黄表紙の作者という共通点があり、親友の間柄であったと言われています。朋誠堂喜三二が文章を書き、恋川春町が挿し絵をつけるという黄表紙本が多く残されていることからも二人の間は相当に親しかったのではないでしょうか。なお、妖怪画で知られる鳥山石燕(とりやま せきえん)に浮世絵を学んだとも伝えられていますが、恋川春町の浮世絵はあまり残されておらず、現在では非常な希少品だそうです。

『金々先生栄花夢』の評判と内容

発売当初は相当な話題を取りました。何しろ、これまでは、そんな風刺のきいた洒落本というのが無かったからです。しかし出版から時間が経った頃の評価においては「さほど面白いものでもなし」と評されています。これは後続の黄表紙本の方が面白かったから、最初に出されたこの本の評価が下がってしまったものと考えられます。その内容は、中国の『枕中記(ちんちゅうき)』という本に書かれている有名な「邯鄲の夢(かんたんのゆめ)」をパロディ化したものでした。本の概要は以下のとおりです。

- 金村屋金兵衛という貧乏な若者が江戸に出て一発当てようと江戸に向かう

- その途中の目黒不動で、粟餅屋で粟餅を頼んだところ「今、蒸しているから少し待ってくれ」と言われ、粟餅屋の奥座敷で旅の疲れから寝込んでしまう

- すると夢の中で、大金持ちの泉屋清三という人が金兵衛を跡取りと定めて隠居したから迎えに来た、という人物が現れる

- 金村屋金兵衛は泉谷清三の養子として跡を継ぎ、大金持ちになる

- 金兵衛は相続した莫大な財産を放蕩に費やし、幇間の万八や手代の源四郎などを連れ、吉原や深川辰巳の岡場所といった遊里で大散財をする

- 連れは皆、金が目当てであり、金兵衛から何かにつけて、金をかすめ取る

- そうしているうちに莫大な財産も無くなっていき、ついには泉谷清三から勘当され、追い出される

- そのタイミングで金兵衛の目が覚め、ちょうど粟餅が出来上げる時分だった

- 金兵衛は「人は栄華を極めたとしても、それも一時の夢のようなはかないもの」と悟り、江戸へ行くのを止めて故郷に戻る

各頁には挿し絵が描かれていて、光景がすぐ浮かぶようにされていましたが、内容は蜀の青年盧生が宿屋で粟の飯が炊ける間、王となって栄華を尽くす夢を見るという「邯鄲の夢(かんたんのゆめ)」をそのまま真似た内容で、人の世の栄枯盛衰のはかないことを描いています。

この本は表紙が萌色で出版されたので、以降、この手の大人向けの読み物を黄表紙と称するようになりました。

おわりに

どんな分野であっても第一作目というのは重要な位置を占めます。江戸文学において黄表紙のトップバッターとなった『金々先生栄花夢』はそれまでにない新鮮な内容で人々を魅了しました。そういった意味で、やはり歴史に残る作品であったと言えるでしょう。たくさんの黄表紙本を書いた恋川春町ですが、残念ながら現在でも名が知られている作品はありません。黄表紙本は当時の世相を知らないと意味が理解できない部分も多いので、単純に現代語に訳しても真の面白さが現代人には伝わらないことが大きな原因かと思われます。

それでも恋川春町の作品は現代でも読むことが出来ますので、興味のある方はご覧になられてみるのもよいかと思います。

【主な参考文献】

- 棚橋正博『新編日本古典文学全集79 黄表紙・川柳・狂歌』(小学館、1999年)

- 杉森久英訳「金々先生栄華夢」『日本の古典 25(江戸小説集 2)』(河出書房新社、1974年)

- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。

- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。

コメント欄