斎藤義龍は父を討った悪役か? 確執の果てに掴んだ権威と美濃

- 2025/10/20

※義龍は生涯で何度も名を変えており、その意味も解説しますが、本文中では「義龍」で統一します。

家督を継ぐも、父・道三と深い対立へ

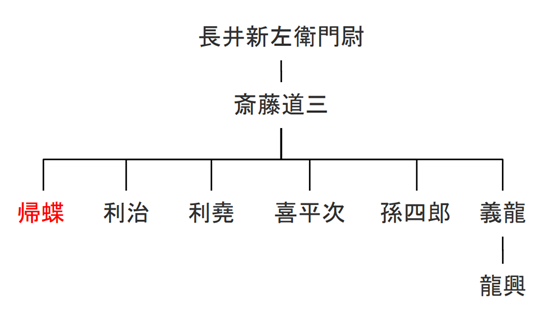

享禄2年(1529)、斎藤道三の長男として、側室の深芳野を母に義龍は誕生しました。幼名は豊太郎。若き日の詳しい記述は少ないものの、8歳の天文5年(1536)までには元服し「新九郎」を名乗っていたようです。一時期は尾張国の佐治氏に預けられていたこともあります。

家督相続は天文23年(1554)、義龍26歳のときに行われたと推測されています。この年の3月に義龍が判物(文書)を発給している点や、翌年の道三の書状の内容が根拠です。

しかし、義龍が判物を出す数日前に、道三が同じ宛先にほぼ同内容の判物を送っているという事実があります。これは、道三の判物を義龍が追認したことを意味し、他の大名では前例がないことでした。このため、「道三は引退する気がなく、院政を敷くつもりではないか」と義龍が疑念を抱いた可能性が指摘されています。

この頃、義龍は名前を「利尚」から「范可(はんか)」に改めています。「利尚」は父の実名「利政」から与えられた名でしたが、「范可」は中国・唐の時代に止むを得ない事情で父親を殺した人物の名です。この改名は、義龍がすでに父への明確な叛意を抱いていたことを象徴していると考えられています。

『信長公記』によれば、道三は義龍を愚か者と見なし、二人の弟を溺愛しました。義龍はこの冷遇への鬱憤から、仮病を使って弟二人を誘い出し、殺害したと伝えられています。

また、「義龍は深芳野と国を追われた前守護・土岐頼芸(ときよりのり)の子である」という「義龍土岐氏説」も存在します。これは江戸時代後期に生まれた俗説とする見方が一般的ですが、成り上がり者の父を持つ義龍にとって、「名家土岐氏の末裔」という出自は都合が良く、彼自身の手で出自が改ざんされた可能性も否定できません。現時点では道三の実子か否かを確かめるすべはありません。

父道三を討ち、信長との対立へ

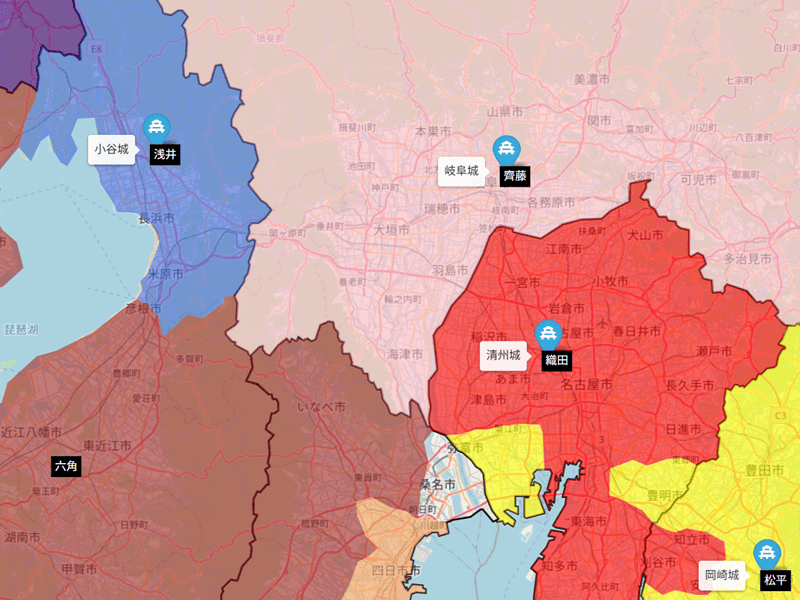

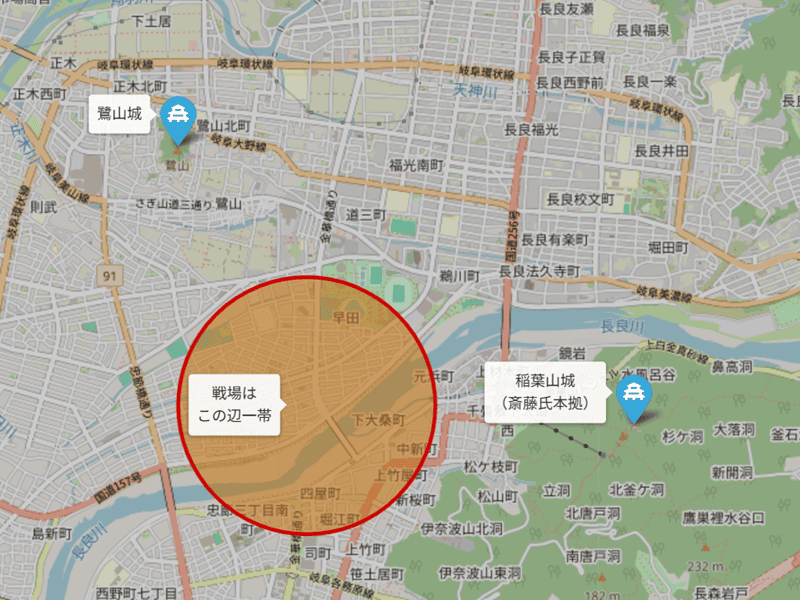

改名で父との対立を明確にした義龍は、弘治元年(1555)の合戦で道三を破り、政権から追放して落ち延びさせます。そして翌年には長良川の戦いにおいて道三を討ち取り、事実上美濃を平定。「父殺し」の悲願を果たした義龍は、名前を「范可」から「高政」に改名します。この名はすでに不要となり、対外的な目もあったのでしょう。

軍略家として知られた道三が比較的容易に敗れた理由として、彼の「国盗り」が強引だったため、旧土岐氏派の離反を招いたことが原因と指摘されています。土岐氏支持層の力を借りて道三を討ったという経緯から、「義龍土岐氏説」は正統性を帯びたのかもしれません。

義龍は道三派の所領をそのまま部下に与えることで恩賞としましたが、その後、中世的な荘園制度を廃止し、郡や郷単位で恩賞を与える「近代的な封建制度」を導入しました。これは織田信長も行った、同時期に隣国でも見られた先進的な政策です。

必然的に、義龍は父の親戚である信長とも敵対関係になります。義龍は織田家の瓦解を目論み、信長と不仲だった実弟の織田信行(信勝)や、庶兄である織田信広と連携を図りましたが、いずれも信長に察知され、信行は処刑、信広の謀反は未遂に終わっています。

権威にこだわった義龍

義龍の中央政策を見てみると、信長とは異なり「官位」の獲得に注力していました。治部大輔への任官

弘治4年(1558)には、朝廷から正五位下にあたる「治部大輔」への任官を承認されています。これは信長の官位(上総介・従六位上)を大きく凌ぐものでした。この役職は清和源氏の血統を継ぐ人物が任じられる慣例があり、義龍が「土岐氏の末裔」としての正統性を誇示する目的があったと考えられます。幕府の相伴衆に

永禄2年(1559)には、室町幕府14代将軍・義輝によって「相伴衆(しょうばんしゅう)」に加えられています。これは将軍を補佐する名誉ある職であり、義龍の目的を果たすに十分でした。ちなみに、現在よく知られる「義龍」への改名も同年であり、義輝から「義」の字を与えられたためと推測されます。

永禄別伝の乱

さらに官位獲得路線を邁進する義龍は、永禄4年(1561)に左京大夫に就任し、自身の姓を清和源氏の末裔である「一色」に改めます。土岐氏ではなくあえて一色氏を選んだ理由は、一色氏の方が家格や官位の点で格上であることや、成り上がり者の誹りを避けたかったなどの点が考えられます。道三が日蓮宗の家系であったのに対し、清和源氏の末裔を名乗ったことで義龍は慣例により禅宗へ改宗し、新たな菩提寺の建立が必要となりました。義龍は美濃の高名な僧侶・快川紹喜(かいせん じょうき)に相談せず、京都から別伝という僧を派遣させたため、彼らが属した妙心寺一派が内部分裂を起こします。この騒動に将軍や朝廷・大名が介入し泥沼化し、「永禄別伝の乱」として知られる、戦国期における宗教対立の恐ろしさを象徴する出来事となりました。

思いがけない最期

権力と権威を手中に収めた義龍でしたが、その生涯は必ずしも順風満帆ではありませんでした。永禄3年(1560)4月には第一子が早逝、続く7月には、悲しみのあまり妻(後妻と推定)までもが亡くなっています。前妻は浅井久政の娘でしたが、義龍は浅井氏との同盟を解消し、前妻を近江へ送り返していたようです。事実、義龍は浅井と敵対する六角氏と同盟を結び、浅井領である北近江に出兵した形跡がみられます。

そして、義龍が左京大夫に任じられて間もない永禄4年(1561)5月、まさかの急死を遂げます。享年32歳という若さでした。

義龍の死により、美濃国を含めた情勢は一気に急展開します。「永禄別伝の乱」は、後ろ盾を失った別伝らが捕縛・処刑されるという結果に終わります。また、信長が美濃への侵攻を本格化させ、後を継いだ子の龍興(たつおき)はそれを防ぎきれずに美濃を追われることになるのです。

【参考文献】

- 木下聡「総論 美濃斎藤氏の系譜と動向」『論集 戦国大名と国衆16 美濃斎藤氏』岩田書院、2016年

- 横山住雄『斎藤道三と義龍・龍興』(戎光祥出版、2015年)

- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。

- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。

コメント欄