「九条兼実」五摂家の一つ、九条家の祖。乱世の時代を知る一級史料『玉葉』の筆者

- 2022/06/06

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

九条兼実(くじょう かねざね)は平安時代末期から鎌倉時代初期にかけての公卿で、一時期は公家の頂点に立った人物です。しかし、摂関家の生まれとはいえ、父の時代から嫡流をめぐる兄弟・親子間の争いは絶えず、兼実自身3男であったこともあり、楽に頂点を極めたわけではありませんでした。

また、兼実が生きた時代は院政の最盛期です。兼実は平安中期の藤原道長の時代のような摂関政治を理想としましたが、絶大な権力を握ったまま離さない後白河院に振り回され、思うような政治ができず苦労した人物でもありました。

また、兼実が生きた時代は院政の最盛期です。兼実は平安中期の藤原道長の時代のような摂関政治を理想としましたが、絶大な権力を握ったまま離さない後白河院に振り回され、思うような政治ができず苦労した人物でもありました。

【目次】

摂関家の三男として生まれた兼実

九条兼実は、摂政・関白・太政大臣を務めた藤原氏の氏長者・藤原忠通の3男として生まれました。忠通には正室との結婚前にもうけた男子がふたりいるため、それを含めると5男になりますが、結婚前の子は正式な子として扱われず、いずれも僧籍に入っているため、数には含まれません。兼実は3男である上に、母は摂関家に仕えていた家女房で下級貴族出身の加賀局という女性でした。ただ、忠通と正室の藤原宗子の間には男子がなく、兼実の上のふたりの兄も、母親は妾(いずれも源国信の娘。信子と国子)でした。

長らく男子に恵まれなかった忠通は年をとってようやく待望の男子をさずかり、3人目の兼実が生まれた久安5(1149)年には53歳になっていました。当時としては老年の域です。ちなみに、兼実の同母弟には兼房や僧侶の道円、慈円がいます。

兼実は3男でしたが、兄たちと同じように昇進のスピードはかなり速く、元服の前年の保元2(1157)年に着袴の儀(今の七五三)を済ませると、8月に昇殿を許されました(清涼殿の殿上の間の出入りを許されること)。

昇殿をゆるされた人を「殿上人(てんじょうびと)」といいますが、元服前の子どもの場合は「童殿上」といいました。兼実のような上流貴族の子には特別に元服前の昇殿がゆるされたのです。「兼実」と名付けられたのもこの時でした。翌年には元服し、正五位下に叙せられた兼実はその後も順調に出世していきます。

皇嘉門院の猶子として

兼実は、元服直後から順調に出世し、左近衛少将、左近衛中将……と上流貴族の出世コースをたどり、位階は永暦元(1160)年の12歳の時点で従三位、つまり公卿となっています。同じ妾の子とはいえ、兄たちの母よりも出自が劣る母をもち、3男の兼実がこれほどのスピードで昇進したのはなぜなのか。兼実も摂関家の後継者とされていたとする説もありますが、異母姉(忠通正室・宗子の娘)の皇嘉門院聖子(こうかもんいんせいし/崇徳天皇の皇后)の猶子としてその庇護下に置かれたことが大きかったようです。

皇嘉門院と崇徳天皇の間に子はいませんでしたが、皇嘉門院は鳥羽院の皇子・近衛天皇の准母(天皇生母と同等の地位を与えられた女性)となり、女院宣下を受けて皇嘉門院となりました。

女院(にょういん)とは上皇に準ずる待遇を得た女性のことで、この時代の女院は膨大な女院領を持っていました。たとえば鳥羽院に寵愛された八条院は、父から与えられた所領と母・美福門院の遺領などをあわせて230か所もの所領を持っていたとか。女院はこのように膨大な財産を保有し、政治の場でもかなりの力を持っていたようです。

とにかく皇嘉門院の猶子となった兼実は、摂関家の後継者ではなく皇嘉門院を継ぎ、その女院領を管理する者として摂関家の嫡男並みのスピードで昇進していったのです。

兼実の日記『玉葉』

では、摂関家の後継者ではなかった兼実が摂関家でどのような役割を担っていたのかというと、上卿(しょうけい)として儀式をまとめることだったようです。上卿とは、朝廷の行事における儀式の責任者のこと。重要な儀式は大臣が努めました。儀式を指揮するには、儀式の作法に通じている必要がありました。それで兼実はさまざまな作法の先例(有職故実/ゆうそくこじつ)を兄から学びました(本来は父から学ぶものだが、忠通ははやくに他界していた)。

兼実の日記『玉葉』は長寛2(1164)年から始まり、建仁3(1203)年までの出来事が記されています。この日記には当時の歴史の動きが事細かく丁寧に書かれているため、現在は歴史一級史料として重宝されていますが、一方で当時の故実や習俗も細かく記録されています。『玉葉』が兼実の大臣就任直前の16歳のころに書き始められたことから、上卿を務めるために兄たちから学んだ作法を記録することを目的として書かれ始めたという見方もあります。

このころ、兄の基実と基房の中は険悪でした。父・忠通とその弟・頼長が氏長者をめぐって争った(保元の乱)ように、基実と基房も摂関家の嫡流を手にするため争っていました。

兼実は形式的に基実の猶子となっていて、彼から作法を教わっていたこともあり、どちらかといえば基実に近い立場でしたが、基実が病で急死すると、今度は基房との関係を強めていきました。

平家との関係

兼実は先述したとおり作法をよく学び、しだいにさまざまな作法に精通した人物として頼られるようになりました。仁安元(1166)年には18歳で右大臣になりますが、しかしそのまま20年間昇進することはありませんでした。内大臣から右大臣への昇進は、次兄の基房が左大臣を辞任したことにより繰り上がったものでした。この時兼実のあとに内大臣となったのが平清盛です。せいぜい五位程度の清盛がなぜ内大臣まで昇進したのか。これは清盛の娘・盛子が夫・基実(兼実の兄)の死により財産を相続したためでした。清盛は後白河院の院宣によって実質的に摂関家を支配する立場となり、摂関家並みの権力を手にしたのです。

そういうわけで清盛は基実と対立していた基房との関係が悪く、そんな中で『平家物語』に書かれた有名な「殿下乗合事件」は起こりました。

ただ兼実は特に清盛や平家一門を恨むというふうではなく、関係は悪くもないがよくもないという感じでした。それが変化したのが治承3(1179)年の清盛のクーデターからです。清盛が武力によって後白河院政をストップさせて政権を手にしたことに批判的でした。このクーデターのおかげで次兄の基房が関白を解任され、兼実は次の関白となった近衛基通(長兄・基実の長男)を補佐する立場として優遇されたのですが、平家に批判的な兼実は内心苦々しい気持ちでいたようです。

兼実は兄・基実に作法を教わった「深恩」からその子・基通に手取り足取り作法を教えますが、基通は儀式の場でしょっちゅうミスをし、関白としての政務の才もありませんでした。『玉葉』にもその不満が散見されます。そのため高倉天皇は基通よりも兼実を頼り、平家のほうでも兼実に期待を寄せました。

それを象徴するように、治承4(1180)年に兼実の嫡男・良通と花山院兼雅の娘との結婚が決まりました。兼雅というのは清盛の娘婿で、つまりその娘は清盛の孫にあたります。極力平家と距離を置きたかった兼実の気持ちに反して平家が兼実と縁戚となって結びつきを強めようとしたのは皮肉なものです。

もっとくわしく

摂政をめぐって

以仁王の挙兵を受けて各地の武将たちが蜂起しはじめると、平家の隆盛にもかげりが見え始めます。平家は木曾義仲に敗れると、安徳天皇と三種の神器を伴って西国へ逃れて行きました。清盛の孫にあたる安徳天皇の摂政となっていた基通は当然平家と近い関係にあり、当初は一緒に都落ちするはずでしたが、京へ引き返して後白河院のもとに向かいました。

安徳天皇の摂政であった基通が平家という強力な後ろ盾を失ったことで、次の摂関の座をめぐって基通と基房(後白河院政再開とともに京に戻っていた)の争いが始まりました。基房は自分を摂政にするよう頼朝に働きかけますが、結局は基通が留任することになりました。

実はこのころ、基通と基房の争いの外で「政治はもう嫌だ、出家したい」と思っていた兼実にこそ世間の期待が寄せられていたのですが、結局は基通が留任することになりました。それは平家都落ちの時、基通が後白河院に情報をもらしていたため平家に無理やり西国へ連れていかれずに済んだことへの感謝がありました。

もっともそれよりも大きかったのは、基通が後白河院と男色関係にあり、寵愛されていたことでしょう。両者の関係について、兼実は「君臣合躰之儀、以之可為至極歟」(『玉葉』寿永2(1183)年8月18日条より)と、肉体的にもつながりをもつふたりの関係を「これこそ至極というべきか」と皮肉っています。

後白河院の寵愛により基通は基房の付け入る隙を与えませんでしたが、一時は義仲が後白河院を幽閉したこと(法住寺合戦)によって基房(実際はその嫡男の師家)は摂政の座を手に入れ、実権を握りました。しかし義仲が頼朝の追討軍(源範頼・義経)に敗れたことで、その時代も長くは続きませんでした。

源頼朝との協調。内覧、摂政へ

基通はふたたび摂関家嫡流の座を取り戻しました。しかし、関東の頼朝が期待を寄せたのは兼実でした。平家の時とは違い面識もない両者ですが、期待するほどの情報をどこから得ていたのか。それはおそらく、頼朝の側近・大江広元経由でもたらされたと考えられます。広元はもともと朝廷の下級官人で、兼実の下で働いていたこともありました。その関係から、兼実と頼朝は提携することになったのです。文治元(1185)年、頼朝の推薦もあって兼実は内覧に就任することになりました。内覧は天皇の決裁文書を先に見て天皇を補佐する立場で、それに就任するというのは喜ばしいことに思えますが、この時はそうでもありませんでした。成人した天皇の内覧ならともかく、この時の後鳥羽天皇は幼帝です。つまり、天皇の執務を代行する摂政がいるわけです。この時の摂政は基通。内覧の兼実は天皇の代理たる基通に仕える形になるので、喜んでもいられなかったのでした。

兼実は「幼帝の時に内覧が置かれた例はない」として辞任したがり、兼実の内覧就任が気に入らない基通は出仕をサボり、さらに後白河院までが政務を放棄したため、誰も政務をとる者がいない状況になりました。

さすがにこの状況はまずいので、頼朝は兼実を摂政にするよう後白河院に迫り、文治2(1186)年、ついに兼実は摂政に就任。藤氏長者(とうしのちょうじゃ。藤原氏一族全体の氏長者のこと )となったのです。

思うようにいかない兼実の政治

上皇・法皇が実権を握った院政期。摂関家に生まれた兼実にしてみれば、摂関政治の最盛期を築いた藤原道長の時代を理想の時代として思い描いたでしょう。道長といえば、彼もまた摂関家の生まれとはいえ5男で、上には優秀な兄たちがいました。本来ならば道長にお鉢が回ってくることはなかったわけです。それが兄たちの相次ぐ病死をきっかけに摂政・関白へ。ついには娘を入内させ、天皇の外戚となりました。

兼実も長兄がまだ存命であればどう転んだかはわかりません。嫡男ではない立場から貴族の頂点に立った道長と共通するところがあり、そこにシンパシーを感じていたかもしれません。もちろん摂関時代と院政期では政治体制が異なるため単純に重ねることはできませんが。

頼朝と組んで理想的な政治を行おうとした兼実でしたが、それはなかなか引退しない後白河院の存在に阻まれて実現しませんでした。たとえば公卿の人員削減を考えていましたが、人事権は後白河院が握ったままでした。また、兼実の提案で設置された記録所(訴訟の裁定などが行われる)も当初はほとんど機能しませんでした。

後白河院がずっと実権を手放さなかったことは、摂関家内部にも影響しました。摂関家の所領や日記・文書などの大事な財産は後白河院寵愛の基通が持ったまま。兼実は頼朝を通じてこれらを相続させてほしいと願いましたが、後白河院に認められず、摂政でありながら摂関家代々の財産をひとつも相続できないままでいたのです。これでは嫡流の座を兼実の子孫が受け継ぐことはできません。

兼実の不幸は続きます。文治4(1188)年2月20日、嫡男の良通が22歳の若さで急死したのです。後継者の突然の死で兼実はひどく悲しみました。それを示すように、『玉葉』は5月9日まで空白の時間があります。

兼実の短い全盛期

兼実は摂政として政務を行う一方、平家によって焼かれた南都復興にも尽力しました。中でも興福寺は藤原氏の氏寺です。氏長者としては思い入れが強く、その再建にはかなり力が入っていました。文治5(1189)年9月28日の不空羂索観音像(ふくうけんさくかんのんぞう)の開眼供養では、兼実は家のことを祈ると同時に、娘・任子の入内についても祈っていました。同年4月には入内が許され、11月に従三位に叙せられると、この時に「任子」と名が定められました。翌文治6(1190)年正月11日、任子が入内。数日のうちに中宮となりました。それに先んじて正月3日に行われた後鳥羽天皇の元服の儀では、岳父となる兼実が加冠役を務め、そのために太政大臣任ぜられました。

元号が変わって同じ年の建久元(1190)年11月、ついに頼朝が上洛して兼実と初めての対面を果たします。『玉葉』によればこの時頼朝は後白河院のやりたい放題な状況を放置していることへの弁解をしています。

建久3(1192)年3月13日、長年権力を握っていた後白河院がついに亡くなりました。前年に関白となっていた兼実はようやく実権を手にしました。しかし兼実の全盛期は長くは続きませんでした。

失脚

このころ、後白河院が晩年に寵愛した丹後局(高階栄子)を母に持つ覲子内親王(きんし)が院号宣下を受けて宣陽門院となっていて、膨大な長講堂領を与えられていました。この後見人となっていたのが源(土御門)通親です。通親は後鳥羽天皇の乳母・藤原範子を妻に迎えていました。丹後局と通親は結びつき、兼実と敵対するようになりました。兼実は院の寵愛だけでのさばる丹後局をよく思っておらず、彼女の出自の低さを見下していました。後白河院の死の前後から丹後局ら院近臣勢力の排斥にかかったため、両者は対立する流れになったのです。

兼実にとって誤算だったのは、頼朝までが兼実と距離をとったことでした。このころ頼朝は長女・大姫の入内を画策していて、後鳥羽天皇の乳母の夫である通親や、後宮に影響力をもつ丹後局にすり寄っていたのです。

これを知っても、兼実はしばらく余裕を持っていました。というのも入内させた任子が懐妊していたからです。しかし、生まれたのは皇子ではなく皇女。兼実の地位は途端に揺らぎ、建久7(1196)年11月25日には関白の座を追われてしまいました(建久七年の政変)。通親が後鳥羽天皇に兼実の悪口を吹き込んでいたことも、あっさりと見放された理由のひとつでしょう。また、天皇の外戚として道長のような摂関政治をめざす兼実と、治天の君として親政を行いたい後鳥羽天皇とでは、そもそも相いれなかったのかもしれません。

信仰に生きた晩年

次の関白には基通が就任しました。兼実と息子たちは摂関の望みが絶たれ、摂関家嫡流を維持することはできませんでした。政界を追われた兼実は建仁2(1202)年に出家して「円証」と称しました。このきっかけは正室・兼子の死であったと考えられています。兼実は兼子の四十九日に出家しました。兼実の家司であった歌人の藤原定家はこのことについて「妻の四十九日に出家するというのは前例がない」と日記『明月記』の中で述べています。出家した兼実は浄土宗の開祖・法然に深く帰依し、亡くなるまでその庇護者であり続けました。

かつて嫡男に先立たれて悲しみに沈んだ兼実でしたが、晩年に至って今度は摂政となっていた次男の良経まで喪ってしまいます。兼実は亡くなった良経の代わりにその遺児・道家の後見として教え導いていく必要がありましたが、兼実の時間も長くは残っていませんでした。

建永2(1207)年4月5日、兼実は59歳で生涯を閉じました。

摂関家の分裂のはじまり

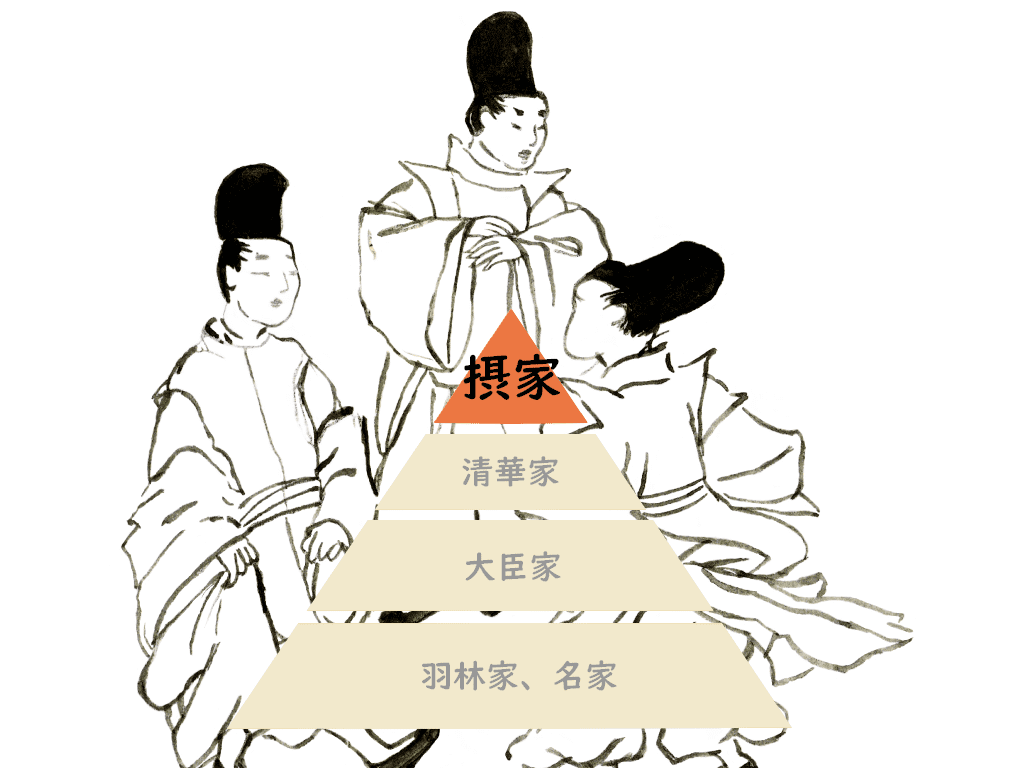

ところで、兼実は「藤原兼実」と呼ばねばならないところですが、五摂家のひとつ「九条家」の祖であることから「九条兼実」と呼ばれます。「九条」というのは兼実が京都九条に邸宅を構えていたことによるもので、以降兼実の子孫は九条を名乗りました。兼実の時代、これまで紹介してきたように兼実の九条家と甥・基通の近衛家が並び立ち、それぞれの家から関白が出ました。まずこの時代に摂関家は九条・近衛の二家に分かれ、のちに九条家からさらに枝分かれして「一条家」「二条家」ができ、近衛家からも「鷹司家」ができて摂関家は5家になり、「五摂家」と呼ばれるようになりました。

分裂のはじまりに九条家と近衛家が並んでいられたのも、摂関家内部で対立する中で後鳥羽天皇がどちらかの家をひいきすることがなかったから、というのがあります。後鳥羽天皇は一方に権力が集中するのを避けるため、九条・近衛の二家をどちらかがつぶれない程度に対立させ続けたのです。このあたりは頼朝と義経を天秤にかけた後白河院のやり方とよく似ていますね。

あわせて読みたい

【主な参考文献】

- 『国史大辞典』(吉川弘文館)

- 『世界大百科事典』(平凡社)

- 『日本大百科全書(ニッポニカ)』(小学館)

- 『日本人名大辞典』(講談社)

- 樋口健太郎『九条兼実 貴族がみた『平家物語』と内乱の時代』(戎光祥出版、2018年)

コメント欄