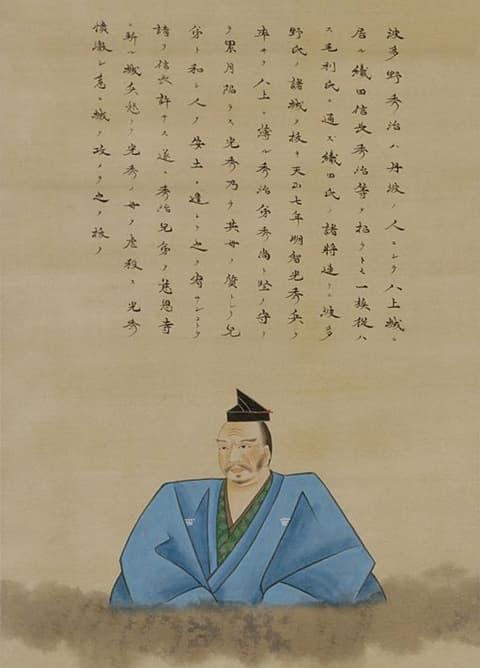

明智光秀の母と波多野三兄弟 あまりに残虐だった光秀による丹波八上城攻略の真実

- 2024/06/10

渡邊大門

:歴史学者

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

八上城攻撃のはじまり

天正4年(1576)、八上城(兵庫県丹波篠山市)に本拠を置く波多野秀治が突如として、織田信長に反旗を翻した。驚いた信長は、ただちに明智光秀に討伐を命じた。当時、信長は大坂本願寺のほか、多くの敵対勢力と交戦していた。そのような事情から、光秀は信長からたびたび各地への出陣を命じられた。光秀が丹波攻略に時間を要したのは、そのような理由があったからで、決して秀治を相手にして苦戦していたわけではない。

天正6年(1578)12月、光秀は秀治を討伐するため、八上城に再び出陣した。ここから八上城の本格的な攻撃がはじまったが、光秀はいったん居城の坂本城(滋賀県大津市)へ戻り、天正7年(1579)1・2月は茶会などをして過ごしていた。

同年2月28日、光秀はいよいよ八上城の攻略に向かった。すでに、それ以前には八上城の付城を周囲に築き、兵糧や武器などの搬入経路を断った。光秀は書状で、「近々に八上城が落城するだろう」と述べている。

同年2月、秀治は兵庫屋惣兵衛という商人に対し、徳政や関料免除などの流通上の特権を与えた(「大阪城天守閣所蔵文書」)。この特権付与は、波多野氏が八上城での籠城戦に備え、兵庫屋から武器、弾薬、食料を調達しようと考えたからだろう。秀治は徹底抗戦する構え、光秀の攻撃を待ち構えたのである。

光秀に有利に展開した戦況

その後の戦いは、光秀にとって有利に展開した。光秀の書状(和田弥十郎宛)には、以下のとおり詳しい戦況が書き残されている(「下条文書」)。八上城内から「城を退くので命を助けてほしい」と懇望してきた。籠城した将兵は、すでに四・五百人が飢え死にしていた。餓死者たちは顔が青く腫れて、もはや人間の体(てい)ではなかったという。

光秀は5~10日ほどで八上城を落城させるべく、敵兵を1人も逃さないよう、付城のほか塀、柵などを幾重にもめぐらした。光秀は八上城を落としたあと、丹後に出陣するよう、信長から命令されていた。

同年5月6日の光秀の書状には、さらに戦いが光秀に有利に展開した状況がうかがえる(「小畠文書」)。

八上城の本丸は焼き崩れていたが、光秀はそのまま城を攻めることを控え、徹底して敵兵を殺戮する方針を採用した。また、乱取り(将兵による略奪行為)がはじまると、敵兵を討ち漏らしてしまう可能性があるので禁止しを命じた。さらに、敵兵の首をことごとく刎ねるように命じ、首の数に応じて恩賞を与えることにしたのである。

八上城の落城

『信長公記』によると、八上城内は飢えで苦しむ人が苦しい生活を強いられていたという。最初、城兵は草や木の葉を食べていたが、それが尽きると、今度は牛馬を食べて飢えを凌いだ。もはや、極限状態になっていたのである。最後は城内の兵が空腹を我慢できず、城外に食糧を求めて飛び出すと、たちまち光秀軍の兵に討ち取られたという。光秀は城内の厭戦ムードを察知して、調略によって秀治ら三兄弟を捕縛することに成功した。

同年6月1日、通算すれば数年にわたる八上城の攻防は終わり、波多野秀治ら三兄弟は降伏した。秀治ら三兄弟は亀山(京都府亀岡市)から入洛し、京都市中で見せしめのため引き廻しにされた。

その後、山中越えのルート(京都市左京区から比叡山を抜け、大津市志賀に抜けるルート)から坂本(滋賀県大津市)へ送られ、同年6月8日に安土城(滋賀県近江八幡市)下で磔刑に処されたのである(『兼見卿記』)。

光秀の母は磔になったのか

光秀が丹波八上城の波多野秀治ら三兄弟を攻撃した際には、有名なエピソードが残っている。以下、その概要を示しておこう。光秀は自身の母を人質として八上城に預け、秀治ら三兄弟の身の安全を保証したうえで降伏させた。ところが、波多野三兄弟を安土に連行したところ、光秀が保証したはずの三兄弟の助命という意向は完全に無視された。

信長は、安土城下で秀治ら三兄弟を磔刑に処したのである。八上城の城兵は秀治ら三兄弟の処刑の一報を耳にすると、人質だった光秀の母をただちに殺害したという。そして、城兵は光秀軍に突撃すると、一人残らず戦死したというのである。

依拠した史料の信憑性

この話は『総見記』や『柏崎物語』などに書かれたものだが、先述した『信長公記』や光秀の書状によると、光秀は八上城を兵糧攻めにすることによって、圧倒的に有利な状況になっていた。八上城の落城は、時間の問題だったのである。有利だった光秀が波多野氏に対し、母を人質として送り込む理由はない。遠山信春の著作『総見記』は、『織田軍記』と称されている軍記物語の一種、貞享2年(1658)頃に成立したという。『柏崎物語』は、『総見記』の記述とほぼ同じである。

『総見記』の内容は、問題が多いとされる小瀬甫庵の『信長記』をもとに、増補・考証したもので、随所に脚色や創作が加えられた。史料性の低い甫庵の『信長記』を下敷きにしているので非常に誤りが多く、史料的な価値はかなり低い。

記述内容は信憑性が乏しく、とうてい信用に値するものではないと評価されている。八上城の開城後の措置は、光秀の書状や『信長公記』の記述のほうが信憑性が高く、『総見記』などの記述は誤りである。

『総見記』に書かれた内容は、本能寺の変で光秀が信長を討った理由の一つとされているが(怨恨説)、何ら根拠にならないのである。

コメント欄