「細川ガラシャ」波乱万丈!本能寺がもたらした光秀娘の生涯とは?

- 2021/01/04

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

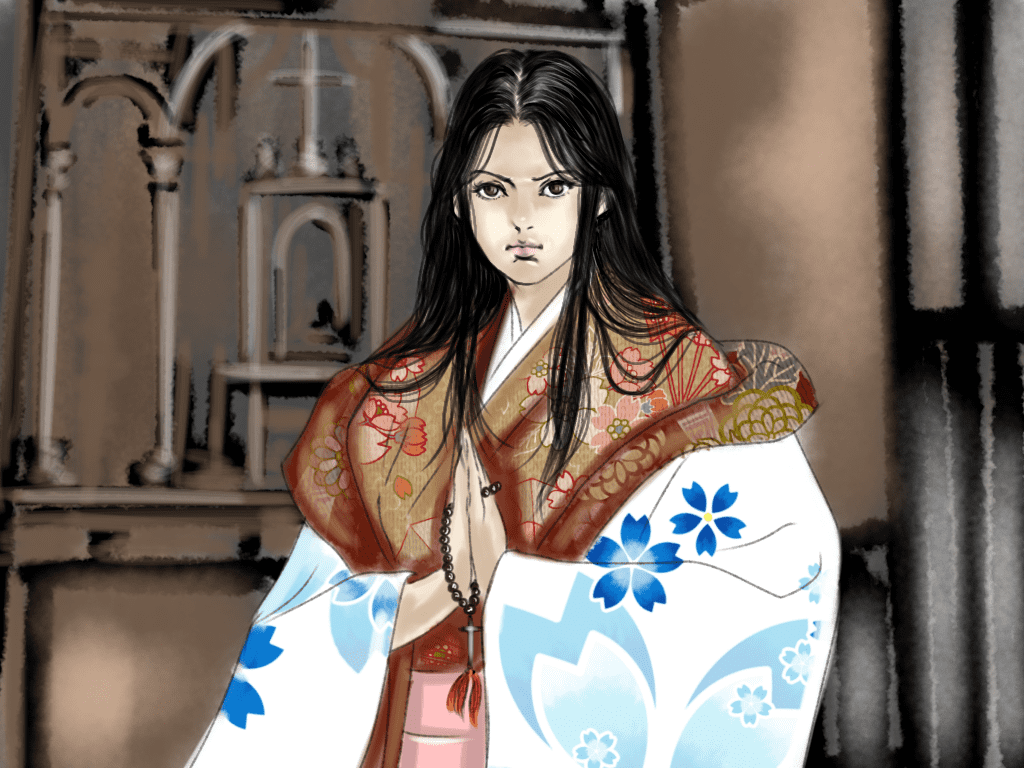

細川ガラシャといえば、美しく賢いというイメージで語られることも多い細川忠興の正室にあたる人物です。実際に、ガラシャの聡明さを裏付けるようなエピソードも多く、戦国でも屈指の「変わり者」として知られた夫忠興からも相当に愛されていたようです。

しかしながら、ガラシャの生涯は波乱に満ち溢れており、まさしく時代の波に翻弄された女性という側面もあります。特にガラシャの最期はあまりにも有名で、彼女の生涯を象徴するようなエピソードとして語り継がれています。

この記事ではガラシャの生い立ちや聡明な人柄を紹介することで、彼女の波乱に満ちた人生を解説していければと思います。

しかしながら、ガラシャの生涯は波乱に満ち溢れており、まさしく時代の波に翻弄された女性という側面もあります。特にガラシャの最期はあまりにも有名で、彼女の生涯を象徴するようなエピソードとして語り継がれています。

この記事ではガラシャの生い立ちや聡明な人柄を紹介することで、彼女の波乱に満ちた人生を解説していければと思います。

はじめに

「ガラシャ」という名前は洗礼名であり、本名ではありません。彼女の本名は「たま」ないしは「玉子」が正式なものとされています。当時女性の名を表す際には「~子」のように「子」で終わるものが正式なものとされていた可能性が高く、研究書では「玉子」の名を採用しているものも多いようです。世間一般には「ガラシャ」の名で認知されていることから、この記事では便宜上「ガラシャ」の表記で統一します。

信長の重臣・光秀の娘として

ガラシャは、永禄6年(1563)に明智光秀の娘として生まれました。母について詳しいことはわかっていませんが、『明智軍記』によれば、母は「賢女と名ある人であった」と紹介されており、聡明な女性を母にしていたことが推測できます。ガラシャが出生した当初、光秀はまだ織田信長ではなく、越前朝倉氏に仕えていたようです。その後はご存知のように信長の家臣として名を挙げていくのですが、他の大名家同様に信長も政略的な婚姻を重視しており、ガラシャもその対象として考えられるようになります。

こうした信長の勧めもあって、天正6年(1578)には光秀同様信長に仕えていた細川藤孝(幽斎)の嫡男である細川忠興の正室となります。藤孝は光秀と似たような経緯でかつ似たような時期に信長の家臣となっており、両氏の関係性を強める意図があったものと推測できます。

しかし、ガラシャの運命は父光秀の謀反によって大きく変わっていくことになります。

本能寺の変で一転。逆賊の娘に

天正10年(1582)、光秀は突如として主君信長を裏切ります。俗にいう本能寺の変が勃発したのです。光秀は間隙を縫って信長の殺害にこそ成功しますが、謀反を聞きつけた秀吉の大返しによって山崎の戦いで敗れ去ってしまいます。

こうして、ガラシャは信長政権における重臣の娘という立場から一転して、謀反人の娘という立場に追い込まれることになりました。

それでも、ガラシャは生き残ることを選択します。これは、当時の風潮として「責任を取るのは武将であり、女子供ではない」というものがあったためと推測できます。もちろん、例外的に撫で切りにされるということもなかったわけではありませんが、これらが歴史に残っているのはあくまで例外的な措置であったためでしょう。

苦悩の日々の中、キリシタン「ガラシャ」へ

本能寺の変後、ガラシャは味土野(現在の京都府丹後市)に半ば幽閉されることを余儀なくされます。これは、逆臣の娘であるガラシャを世間の目から隠すねらいがあったことと推測できます。また、この時期のガラシャは苦悩の日々を送っていたと考えられており、侍女の「いと(洗礼名マリア)」が数少ない話し相手であったとされています。いと はキリスト教の家系出身であり、さらに夫忠興も高山右近と親しくしていたこともあって、ガラシャはキリスト教の信仰に関心をもつようになりました。

こうした中、天正15年(1587)には、秀吉の九州征伐(島津攻め)で夫忠興が九州に出兵。ガラシャは夫の留守を突いて大坂の教会へと出向いています。そこでカトリックの教えに感銘を受けたガラシャは、やがてキリシタンとして洗礼を授かることになりました。

晴れてキリシタンになったガラシャでしたが、忠興による監視の目は日に日に強くなっていきます。忠興は数々の奇行に走ることも多く、今でいうところの激しい束縛に遭っていました。それゆえにガラシャは自由に外出することもできず、もちろん教会へ行くことなどもってのほかでした。

これはただの束縛という訳ではなく、逆臣の娘でありながら聡明であり、さらに激しい性格をしていたとされるガラシャを危険にさらさないための忠興なりの配慮とも考えられます。

こうした危惧も効果があったのか、キリスト教を学んだガラシャの性格は謙虚で穏やかなものになっていったとされています。

また、ガラシャはうつ病の症状にも悩まされていたとされ、離婚を考えて宣教師にたびたび相談をもちかけています。しかし、キリスト教の教義では離婚が認められていなかったため、宣教師の説得も相まってガラシャは離婚を思いとどまっています。

一方、カトリックになったことを知った忠興は激怒し、棄教を迫ったばかりか「側室を増やす」という事を示唆し、ガラシャに厳しい対応をみせるようになったといいます。ただし、ガラシャに対して愛情がないかといえばむしろその逆で、朝鮮出兵中にガラシャに書き送った文書の中では、「秀吉の誘惑に気をつけるように」とたびたび記しています。

結果的には、ガラシャが信仰を貫き通したことで忠興もカトリックであることを黙認するようになります。

関ケ原合戦とともに最期を迎える

そんな中、慶長5年(1600)に天下分け目の関ケ原の戦いが幕を開けます。細川家は東軍に味方することを決定しますが、西軍の石田三成はなんとか細川家を自陣営に引き入れようと画策。そこで、三成はガラシャを人質として引き出させることで細川家を味方につけようとしますが、ガラシャはこれを拒否します。その理由は、忠興が人質として三成のもとへ赴くことを良しとしなかったためです。

忠興から家臣らに伝えられていた言葉は、「仮にガラシャの身に有事が発生したら、名誉を守るべく、彼女を殺したのちに家臣共々切腹して果てよ」というものでした。

この言葉を預かっていたガラシャ一行でしたが、細川家を何としても味方につけたかった三成は、細川家の屋敷に打ちいってガラシャを人質として確保するという強硬策に…。

こうしてガラシャは忠興の言葉通り、家臣ともども死を選ぶことになったのです。なお、ガラシャの最期については諸説あります。詳しくは以下の記事で掘り下げてますので、ぜひともご覧ください。

もっとくわしく

ガラシャの性格や教養人の素養について

ここまでガラシャの生涯をみてきましたが、次は彼女の性格や教養面にもフォーカスしてみましょう。ガラシャは戦国屈指の賢妻ですが、キリスト教に深く帰依する以前は、優れた能力をもちながらも激しい性格をしていたことでも知られています。彼女の気の強さは天下人の秀吉にも伝わっていたようで、そういった痕跡を示す逸話が『細川家記』の中にも散見されます。ただ、キリシタンとなって以降はそうした性格の激しさは鳴りをひそめ、思慮深く穏やかな性格へと変わっていったといいます。

キリスト教の教えを深く理解していたガラシャは、その非凡な能力を宣教師たちからも高く評価されていました。これには、ガラシャに備わっていた「教養人としての素養」が大きく関係していると考えられます。

夫の忠興は、武勇に優れているだけでなく、文化人としても一流の人物でした。父の幽斎がそうであったように忠興も和歌や茶道をこよなく愛しており、千利休から茶の道の手ほどきを受けていました。

ガラシャも、戦国屈指の文化人であった忠興の妻として、優れた文化的素養を備えていてもなんら不思議ではありません。特に忠興は短気なことでも有名であり、ガラシャがそうした理解に乏しいところがあれば本能寺の変後も彼女をかくまうとは思えません。

では、実際にガラシャの教養面を和歌でみてみましょう。

忠興は、自分がガラシャのそばを離れた際、秀吉がガラシャに言い寄ることを警戒していました。彼はそれを象徴するような和歌をガラシャに送っており、ガラシャもその和歌に返歌をしています。

まず、忠興はガラシャに対して、

「なびくなよ我がませ垣のをみなへし 男山より風はふくども」

と書き送っています。これを訳すと、「なびいてはならない。我が家の垣根に咲く女郎花よ。たとえ男山から風が吹いたとしても」となります。

この和歌の「女郎花」はガラシャを指していると解釈できます。また、ここでいうところの「男山」とは、京都にある男山八幡宮を指していると推測でき、この両者を組み合わせることで男女の意味を掛ける詠み方は伝統的なものだったようです。

これに対して、ガラシャは、

「なびくまじ我がませ垣のをみなへし 男山より風はふくども」

と返歌しています。これを訳すと、「なびきません。我が家の垣根に咲く女郎花ですから、たとえ男山から風が吹いたとしても」となります。

一見すると、忠興の和歌をわずか2文字変えただけの歌にも見えますが、このように相手の和歌を数文字変えて贈る技法は「オウム返し」という技であり、才気を示す歌い方として伝統的に評価されているようです。ちなみに、現代で普通に使われる用語としての「オウム返し」は、もともとこの和歌の技法を由来にしています。

このように、ガラシャは和歌についても心得があったことを証明しています。

当時の女性の活動について記録が残されていることはまれですが、ガラシャについては宣教師たちと関わりがあったために、彼らが本国に書き送っていた書翰の中に彼女の能力の一端が垣間見えます。

もともと教養人として高いレベルにあったからこそ、キリスト教の教えを深く理解し、宣教師から高い評価を得ることに繋がったのかもしれません。

【主な参考文献】

- 上総英郎編『細川ガラシャのすべて』新人物往来社、1994年。

- 安延苑『細川ガラシャ』中央公論新社、2014年。

- 田端泰子『細川ガラシャ ―散りぬべき時知りてこそ― 』ミネルヴァ書房、2010年。

コメント欄