大坂の陣の最中にあった束の間の和睦期間 真田幸村の手紙、そして再戦(夏の陣の勃発)までのいきさつとは?

- 2017/10/19

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

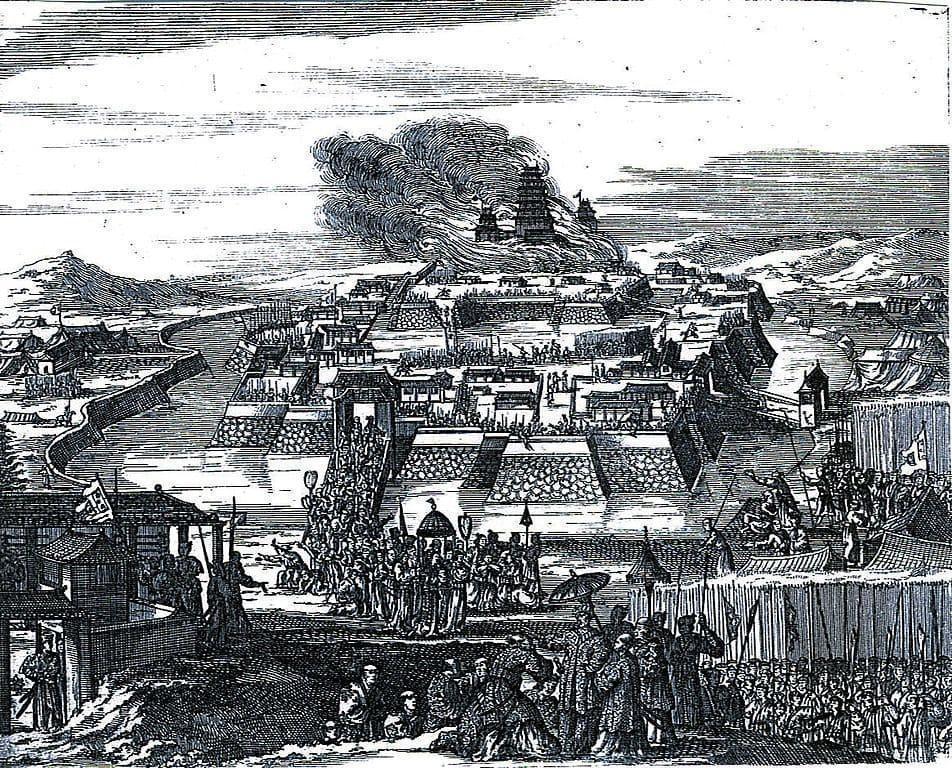

豊臣と徳川の2度にわたる合戦となった大坂の陣。冬の陣(1614)と夏の陣(1615)の間には一定の和睦期間がありました。

今回はこの和睦期間にフォーカス。この期間中における真田幸村の手紙、豊臣・徳川陣営が開戦に至るまでのいきさつ等についてお話したいと思います。

今回はこの和睦期間にフォーカス。この期間中における真田幸村の手紙、豊臣・徳川陣営が開戦に至るまでのいきさつ等についてお話したいと思います。

和睦後まもなく大坂城の堀が…

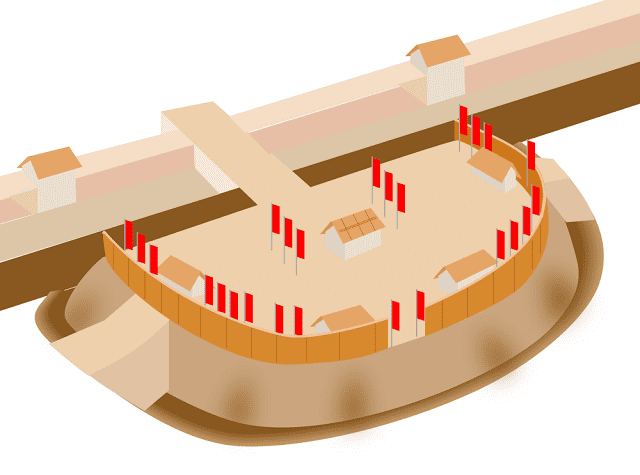

真田丸の戦いなど、激闘となった冬の陣ですが、最終的には豊臣と徳川の和睦が成立。その後、家康は和睦条件の一つである大坂城の堀の埋立てを開始します。家康はその最中の慶長20年(1615)1月3日に京都二条城を出発して駿府へ。一方で岡山に在陣して堀の埋立てを指揮していた2代将軍・徳川秀忠も1月19日に伏見城へ帰陣しました。

堀の埋立工事は1月23日頃には完了。太平の世が戻るはずでしたが、実際にはのちの夏の陣で再び両陣営が衝突することになります。この堀の埋立てが大坂城に籠城する豊臣方にとって、大きな痛手となるのです。

国元に宛てた幸村の手紙

和睦期間、真田幸村は親族にいくつかの手紙を送っていました。- 1月24日:姉・村松殿に宛てた手紙

- 2月8日:姉の夫・小山田茂誠に宛てた手紙(返書)

- 2月10日:すへの夫・石合道定に宛てた手紙(返書)

- 3月10日:小山田茂誠・之知父子に宛てた手紙

上記の手紙のうち、1月24日と2月8日の内容をちょっと覗いてみましょう。

1月24日:姉の村松殿に宛てた手紙

幸村の姉(村松殿)の子である小山田之知が信州上田への用事で命じた使者を幸村の元へわざわざ立ち寄らせました。このとき、幸村が知人に送りたい手紙があればついでに持ち帰る旨を使者に伝えさせました。この手紙はこれを伝え聞いた幸村が急遽、姉宛てに手紙を綴ったもの(要約)です。

- 思わぬことで大坂に来ることになり、(姉は)腹正しく思っているのではと推察している。

- しかし、無事に事は済み、自分も死なずにすんだ。(姉に)会って話をしたい。

- 明日はどうなるかわからないが、今は何事もない。

- 姉の夫・小山田茂誠に何度も会ったが、自分が色々忙しく、ゆっくり話せてない。

2月8日:姉の夫・小山田茂誠に宛てた手紙(返書)

そしてこちらの手紙は小山田茂誠から幸村のもとに贈り物が届けられ、あわせて大坂での近況も問われたとき、幸村が返書したもの(要約)です。

- 忙しいのに気遣ってもらって心苦しい。

- 親族でもあるから、今後も自分のことを気遣い、援助しようと考えているのだろう。

- (しかし)今後はそちらから人をよこしたりすることは無用。何かあれば自分から遠慮なく申し入れる。

- 自分は年をとり、病気がちで、歯も抜け落ちて、髭の多くが白くなり、身体はやせ衰えた。

- もはやお目にかかることもない。

幸村の家族想いな人柄、そして再戦(夏の陣)が避けられず、死ぬ覚悟もできている様子もこの手紙からうかがえますね。

豊臣方に不穏な動きが・・

ところで、冬の陣で戦った大坂城の牢人衆らはどうしていたのでしょうか?彼らは堀の埋め立てによって防御機能を失った後の大阪城に居続けていおり、豊臣家に扶持を取り上げられても大坂を去ろうとしませんでした。それどころか全国から豊臣に奉公を望む者がやってきて、太閤時代よりも人数が多いと大坂商人たちが話題にするほどであったといいます。

『慶長見聞書』によれば、牢人衆らは召し抱えてくれる大名がなかったといいます。こうして再び牢人問題が起こることになるのです。

板倉勝重が家康に報告

一方、徳川方の動きもみてとれます。3月12日、京都では大坂方が放火を企てているとのうわさが流れ、人々を不安に陥れていました。これに対して京都所司代の板倉勝重は、以前から配下の者を大坂に潜伏させ、内偵を進めていました。そして、12~13日と、立て続けに家康側近の後藤光次に書状を送り、大坂方の不穏な動きを報告しています。(『後藤庄三郎古文書』)

その内容は以下のようなもの(要約)でした。

- 米や材木が以前よりも多数集められて船場に積み上げられている。

- 米は大坂商人が兵庫に買い付けに行っていた。

- 諸国からの米や材木を積んだ船は値段次第で兵庫尼崎ではなく、大坂の伝法に乗り入れている。

- 大坂で立て札をだして仕官を禁じていたが、新参の牢人らを手厚く世話していた。

- 大野治房が配下の牢人衆らに扶持(=武士に米で与える給与)を与え、大坂城の金蔵を開けて金銀米を運び出して分配した。

こうした報を受け、家康は3月14日、九州や四国など西国大名に対して年貢米を積んだ船の大阪着船と払米(=年貢米を民間に売却すること。)を禁止し、大坂に流れる兵糧米や物資の流通を差し止めようとしています。

牢人問題で豊臣家は内部分裂

やがて豊臣方は牢人問題がきっかけで内部分裂の様相を呈してきます。大野治長は弟・治房が配下の牢人衆に勝手に扶持を与えたことに憤慨していましたが、治房配下の牢人らは徳川方との再戦を望んでおり、その談合に明け暮れていたといいます。

また、牢人らは堀の掘り返し作業を開始、さらに治長自身も密かに塀杭の支度を行なっていたといい、家康帰陣の2ヶ月後ほどで二重の塀を構築していたとか。

こうした牢人問題や今後の方針を巡り、大野兄弟は仲違いしていくこととなるのです。

一方で豊臣秀頼はこれまで以上に増えた牢人衆をどうするかという難題を抱え、頭を悩ませていました。牢人衆を無碍にできない秀頼は彼らが暴走しないように金銀を支給するなどして一時的に凌いでいましたが、自領が荒廃していて年貢収納が見込めない状況で困窮したため、家康に救いの手を求めたのです。

3月15日、秀頼が派遣していた常高院・大蔵局、青木一重(七手組)らが家康と対面しますが、近隣の1カ国を拝領したいという秀頼の申し入れは不調に終わっています。

家康は大坂の不穏な動きに対し、秀頼に大坂から大和国郡山に移るように要求。これに七手組(=豊臣秀吉が創設した旗本衆)は、やむを得ないとして賛同していました。しかし、反発する牢人らは「秀頼が大坂を退去したら自分らは餓死してしまう。それなら大阪城に籠もって家康に一矢報いてから切腹する」として一致団結。秀頼はこれに引きずられる形で再戦に至ったといいます(『元寛日記』)。

秀頼は結局、牢人らを退去させるという大きな問題を解決できなかったのです。

ついに再戦へ向かう両陣営

『駿府記』によれば、3月16日に京都所司代・板倉勝重が京都から駿府にきて京都・大坂の状況を報告しています。やがて幕府は、豊臣方が再戦準備を進めているとの認識に傾いていったようです。3月19日には大野治長が家康側近の後藤光次に弁明していることがわかっています。

幕府が出陣準備へ

3月28日、京都で幕府が出陣準備を始めたと風説が流れたといいます(『義演准后日記』)。実際に幕府は同日に甲斐国の武川衆に出陣準備を命じていました。そして4月1日、幕府は幾内の諸大名らに出陣命令をだします。ただ、この時点においても家康は豊臣家を滅ぼすのではなく、あくまでも軍時圧力で豊臣方の大阪城退去と牢人衆の解散という狙いであり、戦そのものは避けたかったものと考えられているようです。

4月4~10日にかけて、家康は駿府から名古屋へ移動、その間の4月9日には大野治長が城内で襲撃される未遂事件が発生しています。このとき治長は負傷しましたが、犯人はハッキリしていません。豊臣内部の開戦派の誰かと考えられています。

4月13日、かねてから大坂城を退去して京か堺で隠居したい旨を家康に伝えて許可をもらっていた織田有楽斎が名古屋で家康と対面。大坂の内情を語り、豊臣家中の内部対立が露呈することになるのです。

『駿府記』によると、大坂城内では以下の三派に分かれていたといいます。

- 1:七手組、大野治長、後藤又兵衛

- 2:木村重成、渡辺糺、真田幸村、明石全登

- 3:大野治房、長宗我部盛親、毛利勝永、仙石秀範

こうしてみると豊臣方はまさに譜代の将も牢人衆もバラバラという状態でした。上記1のグループは大坂城を退去するのもやむを得ないと考える穏健派。上記2のグループも大坂退去やむなしと考えていますが、牢人問題の解決は優先したい派。しかし問題は上記3のグループでした。

彼らは徳川との再戦を望む過激派だったようです。同日、再戦を覚悟した豊臣方は軍議に入ったといいます(『武徳編年集成』など)。

もう再戦は避けられないところまで来ていたのです。

【主な参考文献】

- 平山優『真田三代』(PHP研究所、2011年)

- 平山優『真田信繁 幸村と呼ばれた男の真実』(KADOKAWA、2015年)

- 新人物往来社『真田幸村 野望!大坂の陣』(新人物文庫、2010年)

コメント欄