【滋賀県】観音寺城の歴史 日本五大山城のひとつ。幾度も放棄された謎多き城。

- 2020/07/14

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

戦国期までに各地の要塞として数多く造営された「山城」ですが、そのすべてが必ずしも十分な威力を証明したわけではありませんでした。時にはほとんど戦場になることなく開城した例もあり、城そのものの戦闘力への評価が分かれる原因ともなっています。

そんな真の能力が不明な山城の代表格が、近江の「観音寺城」ではないでしょうか。きわめて大規模な城塞でありながら、戦闘においては徹底防戦せずに幾度も開城したという謎の多い城でもあります。

今回はそんな、観音寺城の歴史を概観してみることにしましょう!

そんな真の能力が不明な山城の代表格が、近江の「観音寺城」ではないでしょうか。きわめて大規模な城塞でありながら、戦闘においては徹底防戦せずに幾度も開城したという謎の多い城でもあります。

今回はそんな、観音寺城の歴史を概観してみることにしましょう!

観音寺城(かんのんじじょう)とは

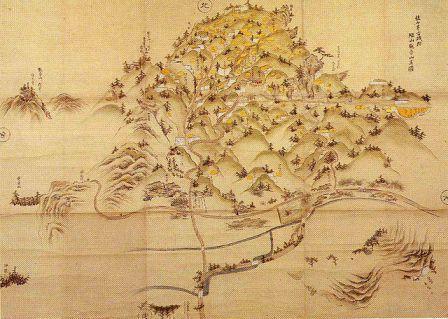

観音寺城は現在の滋賀県近江八幡市安土町に所在した山城で、佐々木城の別名でも知られています。琵琶湖の東側、南北に伸びた標高約433メートルの繖山(きぬがさやま)に立地し、日本五代山城のひとつに数えられることもあります。多数の曲輪や長大な虎口、当時の山城には珍しい総石垣を備えるなど、極めて大規模な城塞です。

築城年代は定かではありませんが、近江源氏の佐々木氏や近江守護の六角氏が居城とし、建武2年(1335)には六角氏頼が観音寺城の前身となった砦に籠ったことが記録されています。

正平7/ 観応2年(1352)には佐々木道誉らが南朝勢力との抗争で敗退、繖山の城砦まで撤退し籠城しました。一説には、観音寺城が現在知るところの山城として築城されたのは応仁2年(1468)のこととされていますが、これについても正確なところは不明です。

同年、応仁の乱に端を発する六角高頼と京極持清・勝秀・六角政堯との争いである第一次・第二次にわたる観音寺城の戦いが勃発。いずれも観音寺城は開城または落城しています。

翌年には近江守護を解任された六角高頼が観音寺城を修築して再防備を行い、第三次観音寺城の戦いでは京極軍の撃退に成功しました。

延徳元年(1489)、延徳3年(1491)にはそれぞれ室町幕府9代・10代将軍の足利義尚・義稙の親征を受け、いずれも一時的に観音寺城を放棄し後に奪還するという戦術をとっています。以降、幾度かの内乱などを経て、永禄11年(1568)には上洛途上の織田信長による攻撃を受けます。

信長の上洛以降を安土桃山時代と区分した場合、戦国時代最後の戦いともいえる観音寺城の戦いですが、実際には支城の箕作城などが激戦地となったため、箕作城の戦いとも呼ばれています。

箕作城及び和田山城を落とされたことによって、六角義賢・義治父子は観音寺城を放棄。その後六角氏は観音寺城に戻ることはなかったとされていますが、元亀年間(1570~73)頃に石垣の修築が施されたという説があります。

正確な廃城時期は不明で、平成18年(2006)に日本100名城のひとつに選定されています。

打って出る戦術をとり、躊躇なく放棄された山城

戦国期における六角氏の戦術では、観音寺城を拠点として本格的な籠城戦で対抗したという事例が見当たりません。これは前線に出撃して防備するというスタイルにもよりますが、一方では観音寺城は防御力に劣る城という考え方も唱えられてきました。攻撃を受けると躊躇なく一旦放棄し、その後奪還するということが再三あり、戦闘のための要塞というよりは政庁機能を重視した権威付けの城だったのではないかという見方です。

半面、当時においては最大限の工夫が施されており、進化していく築城技術の発展途上として位置づける意見も提唱されています。

おわりに

東西交通の要衝であり戦略的にも重要な土地であった近江は、古くからその権益をめぐって激戦地となっていました。観音寺城は最終的には無血開城という運命をたどりますが、おびただしい支城がそれを守るように配されていました。観音寺城のすぐ目の前、安土山に信長の安土城が建設されたのは、変わることのない近江の重要性を物語っているかのようです。

※参考:略年表

- 建武2年(1335年) 六角氏頼が北畠顕家に備え、観音寺城原型の砦に籠る

- 正平7年/観応2年(1352年) 南朝勢力に敗れた佐々木道誉らが観音寺城(砦)に退却・籠城

- 応仁2年(1468年) 観音寺城築城(諸説あり)

- 同年 第一次観音寺城の戦いで東軍の京極勝秀が六角高頼の軍を攻撃。数日の攻防の後、観音寺城は開城

- 同年 観音寺城再防備により、第二次観音寺城の戦いが勃発。六角政堯・京極持清の連合軍に、陣代・山内政綱が敗北

- 文明元年(1469年) 観音寺城主・六角高頼が近江国守護解任等を不服とし、観音寺城を再修築して籠城。第三次観音寺城の戦いで京極軍を撃退

- 延徳元年(1489年) 室町幕府9代将軍・足利義尚の親征を受け観音寺城を一時放棄。後に奪還

- 延徳3年(1491年) 室町幕府10代将軍・足利義稙の親征を受け観音寺城を一時放棄。後に奪還

- 明応5年(1496年) 美濃の斎藤妙純が観音寺城を攻撃

- 文亀2年(1502年) 被官である伊庭貞隆の反乱、第一次伊庭氏の乱勃発。観音寺城主・六角高頼が音羽城に一時退避。後に和睦

- 永正11年(1514年) 第二次伊庭氏の乱勃発。1525年(大永5年)、六角氏が京極氏を撃破 して終息

- 天文13年(1544年) 連歌師・谷宗牧が観音寺城御二階を訪問、茶器名品を鑑賞

- 天文18年(1549年) 六角定頼が観音寺城下に楽市令を施行

- 弘治年間(1555~58年) 鉄砲による攻撃に備え、大々的に石塁を改修

- 永禄6年(1563年) 観音寺騒動により六角義治が有力家臣の後藤賢豊父子を謀殺。家臣団 の反発にあい、義治は一時観音寺城を追われる

- 永禄11年(1568年) 織田信長による六角氏攻めにより、観音寺城支城の箕作城・和田山城が落城。観音寺城では交戦することなく開城

- 元亀年間(1570~73)頃 石垣を改修(諸説あり)。以降廃城時期不明

- 平成18年(2006年) 日本100名城に選定

あわせて読みたい

【参考文献】

- 『歴史群像シリーズ 戦国の山城』 全国山城サミット連絡協議会 編 2007 学習研究社

- 『近江名所案内』 杉本善郎 1894 古川伊助

- 滋賀・びわ湖観光情報 観音寺城跡

コメント欄