【滋賀県】箕作城の歴史 戦国最後の合戦の舞台!近江の激戦地

- 2020/07/14

歴史上、一か所の城を単体で機能させるのではなく周囲にいくつもの補助的城砦を設け、ある種の戦闘ネットワークを構築するという戦術がとられてきました。本拠の城を「本城」や「根城」、その周囲の補助城を「支城」や「枝城」と呼び、それらの有機的なつながりで戦闘に臨もうとしたのです。

時には支城が主戦場となることもあり、そんな激戦地となった城のひとつが「箕作城」です。その最後の戦は「観音寺城の戦い」と呼ばれていますが、実際は観音寺城ではほぼ戦闘にならず、箕作城が最大の戦地となったため「箕作城の戦い」とも呼ばれています。

今回はそんな、箕作城の歴史についてみてみることにしましょう。

箕作城(みつくりじょう)とは

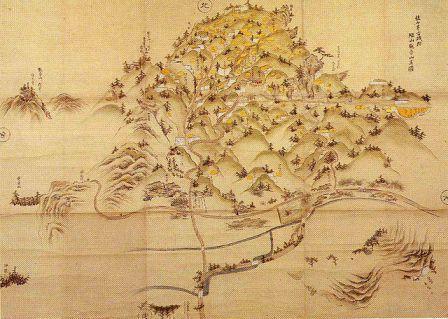

箕作城は現在の滋賀県東近江市五個荘山本町に所在した山城で、六角氏の拠点であった観音寺城の支城として機能していました。観音寺城の南東すぐ、標高約325メートルの清水山山頂に築城されており、その南方ピークの箕作山の所在ではありません。そのため、箕作城・箕作山城のほか、清水城・清水山城の別名でも呼ばれています。

現在では堀切や曲輪などの正確な遺構は確認しづらいようですが、主郭下に石垣の一部が残されており、支城としての山城ながら手の込んだ防御機構を有していたことがうかがえます。

正確な築城年代は不明ですが、応仁の乱勃発後の六角氏内紛のさなか、六角高頼の観音寺城に対抗して六角政堯が築いたともいわれています。

しかし文明3年(1471)、京極氏の家督争いである京極騒乱に伴い、東軍に属した六角政堯が討死します。以降の箕作城の消長はしばし不明ですが、のちに六角氏14代・六角定頼により改修を受けたと考えられています。

定頼が当主となったのは永正15年(1518)のことで、大永3年(1523)には家臣団を観音寺城に集結させるため城の破却である破城を推進し、これが後の一国一城令の起源になったとされています。

天文15年(1546)に定頼は12代室町将軍・足利義晴擁立の功で幕府管領代に就任。同年には後に13代室町将軍となる足利義輝の元服式で加冠を行うなど、中央政権に対して大きな影響力をもつようになりました。

そんな定頼は晩年の天文19年(1550)頃に箕作城の改修工事を実施していますが、翌年に死去、六角義賢が後継者となります。

一時は大きな勢力を示した六角氏でしたが永禄3年(1560)、配下の浅井長政が反抗戦を開始、野良田の戦いで六角軍は大敗します。永禄9年(1566)には浅井長政の六角領侵攻をゆるし、やがて北近江での影響力を大きく減退させてしまいます。

信長の侵攻を受けて廃城へ

永禄11年(1568)、足利義昭を擁して上洛を企図する信長が再三の応援要請を発しますが六角義賢・義治父子はこれを黙殺。同年、再軍備を整えた織田氏の本格的な攻撃を受け観音寺城の戦いが勃発しました。織田軍は3隊に分かれ、観音寺城には柴田勝家・森可成隊を、支城の和田山城に稲葉良通隊を、そして箕作城には信長・滝川一益・丹羽長秀・木下藤吉郎隊が攻略に向かいました。

箕作城は天然地形の厳しさから防御が固く、守備兵も屈強で夕刻には織田軍の隊が逆に撃退されたといいます。しかし木下藤吉郎隊が夜襲を決行、翌未明までに箕作城は落城し、それを知った和田山城の守備兵は戦闘することなく逃亡したといいます。

箕作・和田山といった支城が一日ともたずに攻略されたことを知った観音寺城主・六角義治は、歴史上の戦略をなぞるように観音寺城を放棄。18の支城のうち一か所だけが抵抗を続けたといいますが、その他すべてが織田軍に降り、ここに勝敗が決したといえます。落城した箕作城は、これをもって廃城になったと考えられています。

六角氏の終焉と信長の天下へのステップ

以降も織田氏に対して小規模な抗戦を試みた六角氏でしたが、その衰退はもはや挽回が不可能な状態となりました。観音寺城の戦いで最後まで抵抗したのが六角氏家老の蒲生賢秀で、説得に応じて降伏し信長に人質として遣わされたのが、後の蒲生氏郷でした。

京洛へと到達するために避けては通れない北近江の権益を手中にした信長は、以後本格的に天下人への布石を打っていくことになります。

箕作城での戦いはその覇業へといたる重要なステップであり、歴史の転換点の舞台となった城のひとつといえるでしょう。

おわりに

本城である観音寺城が早々に放棄されたことから、その真の防衛力は未知数ともされています。しかし支城の箕作城が強力な守りとして機能している間は、戦況は織田軍にとっても予断を許さないものだったようです。歴史のターニングポイントとなり、戦国最後の戦場ともいわれる箕作城。その峻険さは健在のため、探訪には十分な準備と注意が必要です。

補足:箕作城の略年表

- 文明3年(1471年) 六角高頼の観音寺城に対抗し、六角政堯が築城(諸説あり)

- 同年 京極氏の家督争いである京極騒乱に伴い、東軍に属した六角政堯が討死

- 永正15年(1518年) 六角氏14代当主を六角定頼が継承

- 大永3年(1523年) 六角定頼が一国一城令の起源となる城割(破城)を実施。家臣団を観音寺城に集結

- 天文15年(1546年) 12代室町将軍・足利義晴擁立の功で、六角定頼が管領代に就任

- 同年 六角定頼が足利義輝の元服式で加冠を執行

- 天文19年(1550年)頃 六角定頼により箕作城改修

- 天文21年(1552年) 六角定頼死去、六角義賢が当主に

- 永禄3年(1560年) 浅井長政が六角氏に反抗戦を開始、野良田の戦いで六角軍は大敗

- 永禄9年(1566年) 浅井長政が六角氏領に侵攻

- 永禄11年(1568年) 織田信長による六角氏攻め(観音寺城の戦い)で箕作城が主戦場となり、落城後廃城に

【参考文献】

- 『日本史跡体系.第9巻』 熊田葦城 1936 平凡社

- 『岡崎市史.別巻上巻』 岡崎市 1935

この記事を書いた人

古代史・戦国史・幕末史を得意とし、武道・武術の経験から刀剣解説や幕末の剣術についての考察記事を中心に執筆。 全国の史跡を訪ねることも多いため、歴史を題材にした旅行記事も書く。

「帯刀古禄」名義で歴史小説、「三條すずしろ」名義でWEB小説をそれぞれ執筆。 活動記録や記事を公開した「すずしろブログ」を ...

- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。

- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。

コメント欄