【岐阜県】加治田城の歴史 織田家随一の忠勇、斎藤道三末子の城

- 2020/07/14

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

戦国史を通して、交通の要衝となる地域は経済や軍事面においてその権益が激しく争われてきました。そんな激戦地となった国の代表格が「美濃」ではないでしょうか。現在の岐阜県あたりに相当するこの国は、「斎藤道三」や「織田信長」等々、天下に影響を及ぼした武将たちが拠点としてきました。

そんな美濃のうちでも各地への交通網の要所にあり、一度も落城することがなかったという強力な城が「加治田城」です。今回はそんな、加治田城にスポットライトをあててみましょう!

そんな美濃のうちでも各地への交通網の要所にあり、一度も落城することがなかったという強力な城が「加治田城」です。今回はそんな、加治田城にスポットライトをあててみましょう!

加治田城(かじたじょう)とは

加治田城は現在の岐阜県加茂郡富加町に所在した山城で、その戦歴を通じて一度も落城することがなかったため、別名を却敵城(きゃくてきじょう)とも呼ばれています。標高約270メートルの加治田山(古城山)に立地し、一~四の丸を持ち石垣や土塁、竪横の堀、切岸や虎口も備えた強力な防御機構の堅城でした。また、かつては城下町が栄え、本丸には天守や二重・三重の櫓まで設けるという大規模な城であったことも分かっています。

中腹から山麓にかけては防御性の居館群も建ち並び、要塞としてだけではなく政庁としても機能していたことがうかがえます。

正確な築城年代は不明ですが、永禄年間(1558~70)頃には美濃佐藤氏の居城であったとされ、美濃斎藤氏に仕えた佐藤忠能・忠康父子の手によるものという説もあります。

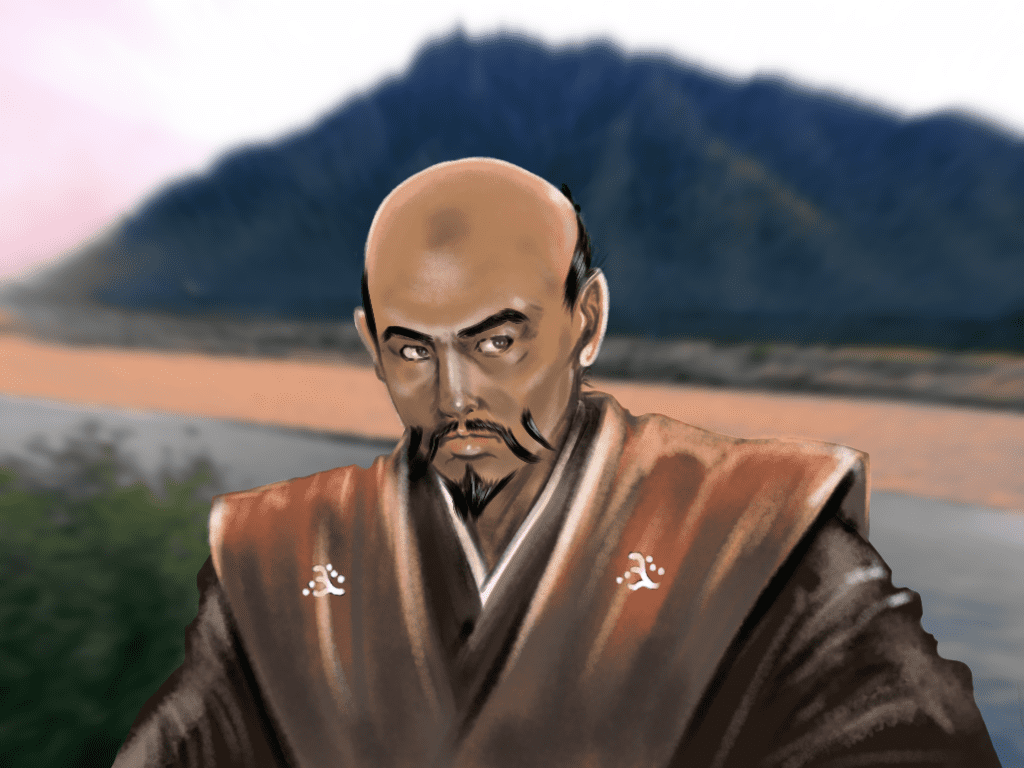

永禄8年(1565)、佐藤氏は織田信長に内応し堂洞合戦および関・加治田合戦で斎藤氏を撃退します。しかしこの戦闘で嫡男・忠康を失った佐藤忠能は信長の命により、斎藤道三の末子である斎藤利治を養子に迎えます。

利治は永禄10年(1567)、忠能の隠居に伴って加治田城主を継承。兄の利堯が留守居役となります。以降、織田一門衆の筆頭として各地を転戦した利治でしたが、一貫して加治田城主の座にありました。

配下武将の頻繁な転任が行われた織田家では異例のことで、利治はいわば遊撃軍の司令官として信長・信忠に最大の信頼を寄せられた人物でもあったと考えられています。

しかし天正10年(1582)、利治は本能寺の変により、京都・二条新御所で討死。留守居を務めていた兄の斎藤利堯が加治田城主となります。

同年に森長可との間に加治田・兼山合戦が勃発。利堯はその後まもなく死去したとされていますが、戦後は加治田の権益を森氏が引き継ぐことになりました。

当時の領地には多くの城があり、そのすべてを管理することは困難と判断されたためか森氏の所領整理で加治田城はその対象になり、詳細な時期は不明ですがやがて廃城となりました。

中濃という要衝に位置した、無敵の城

加治田城の異名である却敵城とは、幾度となく攻撃にさらされてもついに落城することなく、すべての敵を退けたことに由来しています。加治田城の強さの秘訣として考えられる要因の一つに、その天然地形の在り方があげられるでしょう。

美濃各地への中間地点として飛騨へと至る道が通り、進入路が狭く急峻な山を河川が囲むように流れています。水も豊富であったことがうかがえ、籠城戦における耐久力ともあいまって戦国史を代表する難攻不落の城として印象付けられたようです。

また、在地集団である加治田衆も精強であり、この勢力が織田方に合力したことによって信長が美濃における権益を手にしたといっても過言ではないでしょう。

いずれにせよ、攻撃する側からすればついに落とすことのできなかった加治田城は、「却敵」の二つ名に恥じない攻守のバランスをもった名城だったといえるのではないでしょうか。

おわりに

約15年の長きにわたって加治田城主を務めた斎藤利治は斎藤道三の末子であり、信長にとっては正室の帰蝶を通じて義理の弟にあたる人物でした。その生涯をかけて織田氏の天下布武を補佐し、常在戦場の武人であった利治はもしかするともっとも信長が信頼していた武将といえるかもしれません。そんな男が預かった加治田城の堂々たる佇まいは、まるでかつての主の威風を今に伝えるかのようですね。

補足:加治田城の略年表

- 永禄年間(1558~70年)頃 美濃佐藤氏の居城となる(佐藤忠能・忠康父子による築城説あり)

- 永禄8年(1565年) 城主・佐藤氏の織田氏への内応により堂洞合戦および関・加治田合戦で斎藤氏の侵攻を受けるがこれを撃退

- 永禄10年(1567年) 佐藤忠能の養子となっていた斎藤道三末子の斎藤利治が、加治田城主に

- 永禄11年(1568年) 利治、近江の六角義賢攻めに参陣

- 永禄12年(1569年) 利治、伊勢・大河内城の戦いに参陣

- 元亀元年(1570年) 利治、近江・小谷城攻め、姉川の戦い、石山合戦に参陣

- 元亀3年(1572年) 利治、三好義継・松永久秀らの拠る交野城の攻囲戦に参陣

- 元亀4年(1573年) 利治、高屋城攻めに参陣

- 同年 利治、槇島城の戦い、小谷城攻めなどに参陣

- 天正2年(1574年) 利治、長島一向一揆攻めに参陣。これを鎮圧

- 同年 利治、岩村城の戦いに参陣

- 天正4年(1576年) 利治、織田家を継承した織田信忠付きとなる

- 天正5年(1577年) 利治、手取川の戦いに参陣

- 天正6年(1578年) 利治、月岡野の戦いで河田長親率いる上杉勢を撃退。富山城を奪還

- 天正7年(1579年) 利治、有岡城の戦いに参陣

- 天正10年(1582年) 本能寺の変で斎藤利治が討死。兄の斎藤利堯が後継となり織田信孝の家老となる

- 同年 森長可との間に加治田・兼山合戦勃発。戦後は森氏の所領となる

- 以降(時期不明) 森氏の所領整理により加治田城は廃城に

あわせて読みたい

【参考文献】

- 『岐阜県名誉図誌附録:美濃地理歴史』 渡辺市太郎 編 光彰館 1895

- 富加町HP 加治田城と堂洞城

コメント欄