江戸時代の浮世絵の版元・蔦屋はなぜ急成長を遂げることができたのか?

- 2024/12/25

「蔦屋」とは

江戸時代の浮世絵の版元として数々の代表的な浮世絵を発表した蔦屋重三郎(つたや じゅうざぶろう)。寛延3年(1750)江戸吉原生まれで、本名は柯丸(からまる)。「重三郎」は通称であり、「蔦屋」とは、重三郎が7歳の時に両親の離婚を期に養子として入った養家・喜田川家の屋号をいう。

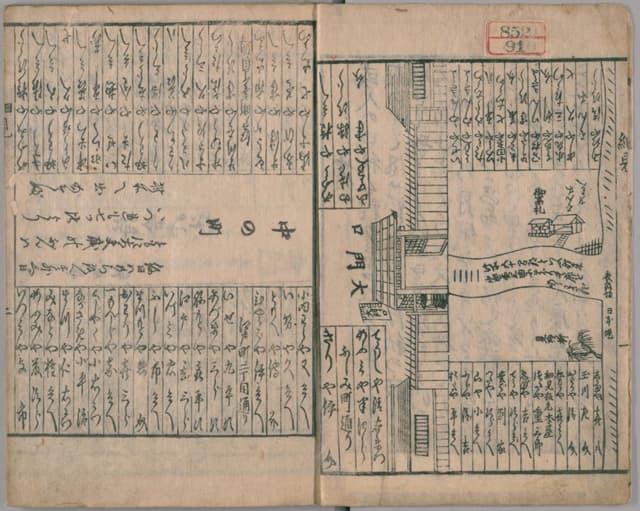

成人した重三郎は、安永元年(1772)に喜田川家の親類縁者の援助を受け、吉原大門口(吉原遊郭の出入り口)近くの一隅に貸本を取り扱う店として蔦屋を開業。吉原遊郭の妓楼の遊女の名や揚げ代などを記した遊里の案内書『吉原細見』を取り扱う小さな商いを初業としている。

当時、吉原遊郭内の『吉原細見』の販売は、元禄中期頃(1690年代)に同書の出版を始めた鱗形屋(うろこがたや)の独占状態であり、これを遊郭内で売り歩く蔦屋の商いは細々としたものであった。しかし、物心がついてから商いの世界に興味をもち、書籍や浮世絵に関心を持っていた重三郎は、すぐに商才を発揮する。

遊郭と近接した吉原大門口という立地を生かした正確で詳しい遊郭情報を入手し、それをもとに安永3年(1774)には早くも遊女評判記『一目千本』を刊行、安永4年(1775)には不祥事を起こした鱗形屋に代わって、ちゃっかり『吉原細見』の出版も果たしている。

この蔦屋版の『吉原細見』は、その内容に対する信頼が高いのに加え、「細見」のサイズを他の「細見」が踏襲していた小型本から中型本にして読みやすくし、その段組のレイアウトも二段組にして丁数(紙の枚数)を半減。これにより、紙代、彫りや刷り手間代などの経費を抑えて、安価に販売することができた。

このように、吉原を訪れる客筋から好評を博した蔦屋版の『吉原細見』は年を追うごとにシェアを拡大し、蔦屋の安定的経営に大きく貢献していくことになる。

「蔦屋」を取り巻く時流の流れ

折しも、当時の江戸幕政は、徳川家治(10代将軍)の信任を得た老中の田沼意次が幕府権勢を掌握。幕府財政の逼迫を解消するために、年貢米を租税の基本とする「重農主義」から、江戸時代に大きく発展した商業を租税の基盤とする「重商主義」の各種施策を打ち出した。この幕政の方針転換によって経済活動が活発になり、その好況感を受けて経済的に余裕ができた商人や職人達の浮世絵や江戸小説への関心が高まった。また、これら出版物の統制に関する町奉行からの町触れの下達もなかったため、世間では浮世絵や江戸小説の出版が許される開放的な気風がみなぎっていった。

このような時代の追い風を受け、重三郎は、大田南畝(おおた なんぽ)や山東京伝(さんとう きょうでん)らとの交流や、若き日の喜多川歌麿・十返舎一九・曲亭馬琴らを重三郎の居宅に一時寄寓させるなど、その人脈を培っていった。彼は商才に溢れ、新規事業の発展性を冷徹に分析する眼力・度量をもつだけでなく、人間性の豊かさをも兼ね備えていたのだ。

こうして蔦屋は江戸で一、二を争う浮世絵の版元・地本(江戸版の書物)問屋として急成長を遂げたが、その背景には、「版木作成の優れた技術力」、「著名な浮世絵師との提携」、「浮世絵・地本など多様な商品展開」など、重三郎が築き上げた様々な成功要因があった。

次にこれら要因を視点にして、蔦屋急成長の跡を辿っていく。

「蔦屋」を急成長させた要因

重三郎の「人間性」

江戸時代の国文学者で狂歌師でもあった石川雅望は、重三郎の人柄について、重三郎の墓碑撰文の中で、「為人士気英邁 不修細節 接人以信」

(人として才知が非常に優れ、度量が大きくこまかいことにこだわらない。人と接する際には信義をもって望む)

と賞揚した。そして、重三郎の出版人としての力量について、

「巧思妙算 非他人所能及也」

(発想力や人を結びつける力と世事物事を見通す計算高さは他の及ぶところではない)

と賛をおくり、重三郎の出版界における総合プロデューサーとしての力量を高く評価している。

また、重三郎は幼少期に7歳で両親と生き別れになっていたが、両親への思慕の情を忘れることはなかったようだ。離別27年が経過した天明3年(1763)には、吉原から日本橋・通油町へ転居した新居に、生き別れていた両親を迎えている。とりわけ、亡くなった母への哀惜の情捨てがたく、自分の墓碑に母に対する顕彰文を刻んでいる。

吉原遊郭での店構え

蔦屋の創業の地である「吉原」は、遊里という特殊な街並みを形づくっていた。享楽地とはいえ、最盛時に遊女三千人を抱える吉原は、江戸市中最大級の盛り場として賑わい、引手茶屋だけでなく、料理屋、飲食店などさまざまな業種が繁盛し、江戸市中でも日本橋、芝居町とともに一日に千両落ちる土地柄と称されていた。

加えて、遊女たちの髷の結い(島田髷、丸髷など)や着付け(打掛け、抜き襟)などの新しいファッションは江戸市中の婦女子の羨望の的になり、また、遊郭内で噂になった男女間の色恋沙汰が浮世絵、洒落本、歌舞伎、音曲などの主題として数多く取り上げられるなど、その文化や風俗は江戸町民文化の先駆けとなるものであった。

吉原大門口近くで開業した重三郎は、吉原生まれの真骨頂を生かし、足繁く吉原に出入りして吉原文化を感得しつつ、浮世絵、洒落本などの新しいトレンドをいち早くキャッチ。これらの新しい流れを蔦屋の出版物に組み込んでいったのである。

優れた摺り技術

蔦屋は独自の高品質な彫摺技術を駆使して、浮世絵などの色摺りで細やかな線や色合いを原画並みに鮮明に再現することができ、その玄人好みの優れた彫版・摺刷技術で戯作者・狂歌師や狂歌連(狂歌を詠む人びとのサロン)の定番の摺物所となっていた。また、摺りに使う料紙(紙素材)には、美濃和紙など良質な和紙や顔料を使用することで、木版画の耐久性や彩りの美しさを向上させた。

浮世絵・地本など多様な商品展開

蔦屋は安永元年(1772)の開業以後、『一目千本』、『吉原細見』などを刊行していたが、天明元年(1783)、堂名・耕書堂の名のもとに江戸通油町へ進出後には、当時人気のあった黄表紙・洒落(しゃれ)本・狂歌本・錦絵などを出版する等、多様な商品を展開。有力な地本(じほん:江戸で出版された双紙類)問屋へと急成長した。

名だたる浮世絵師との提携

蔦屋を支えた絵師の双璧といえば、喜多川歌麿(きたがわ うたまろ)と東洲斎写楽(とうしゅうさい しゃらく)であろう。喜多川歌麿

喜多川歌麿は寛政期(1789~1802年)を代表する浮世絵師であるが、重三郎は歌麿が絵師として駆け出しの頃にいち早くその画才を見いだし、公私にわたりウイン・ウインの関係で歩んできた。この協働関係を生かし、蔦屋の浮世絵の揃物作品群の中でも白眉の「美人大首絵」シリーズを手掛けて一世を風靡した。元来、六枚揃え、十二枚揃えなどセットの多い揃物は不人気であれば大きな損失を被るものであるが、歌麿が描く蔦重版の揃物には安定的な需要があり、十分な採算が見込まれるものであった。

また、歌麿は蔦屋が出版する狂歌絵本や黄表紙の挿絵の多くも手掛けていて、蔦屋の出版活動になくてはならない存在であった。

東洲斎写楽

東洲斎写楽は、生没年・出自不詳の江戸中期の浮世絵師であるが、作画期間は寛政6年(1794)から翌七年にかけてのわずか10ヶ月間で、その間に豪華な「雲母摺(きらずり。文字通り、キラキラとした効果を出す版画手法)」の役者大首絵など約140点を描き、蔦屋を版元として発表した。写楽の役者大首絵は、歌舞伎舞台の役者の見得(みえ)や役者自身の素面を生き生きと描き出し、たちまち江戸市中の評判を得た。しかし、その似顔表現を利かした強烈な個性描写は、描かれた役者やその贔屓筋からの反発を受けるなどしたため、作画もやがて穏便になり、次第に画格の低下が見られて評判を落とし、その後消息を絶つこととなった。

出版プロデューサーとしての力量

天明元年、江戸通油町に店構えをした「耕書堂(蔦屋の堂名)」を率いる重三郎は、店に出入りする戯作者、大田南畝や山東京伝らと親交を深めていったが、とりわけ大田南畝は一つ違いの同世代で、さまざまな機会を通じ互いを認め合う関係を築いていった。

南畝は戯作者として当時名を成していたが、狂歌(滑稽や諧謔を詠む通俗的な短歌で、約束事の敷居が低く、ほどほどの力量があれば詠める)の世界では、「天明狂歌三大家」の一人に挙げられていて、重三郎も南畝の指導を受けて狂歌を詠み始め、狂名を「蔦唐丸(つたのからまる)」とした。

折しも天明期は庶民の間に狂歌が流行り、狂歌人口が広がりをみせ、著名な狂歌師の作品を編纂した狂歌集を求める声が版元に寄せられたが、多くの版元はある程度の狂歌が揃わなければ出版ができないというジレンマに陥っていた。

重三郎はこの状況を逆手にとって、天明5年(1785)10月に、著名な狂歌師の会席を得て狂歌会を開催し、ここで詠まれた狂歌を収録した狂歌集『狂歌百鬼夜狂』を同年冬にいち早く出版。世間に出版プロデューサーとしての力量を大いに誇示した。

また、翌6年には、狂歌本に絵も加える「狂歌絵本」を考案し、宿屋飯盛撰の狂歌絵本『吾妻曲狂歌文庫(あずまぶりきょうかぶんこ)』を出版した。この狂歌絵本は「歌仙絵」の手法で、当時を代表する狂歌師五十人の姿絵にそれぞれの狂歌を添えた多色摺りの絵本であった。

この新趣向が江戸市中で評判になり、蔦屋はその後も次々と狂歌絵本を出版して狂歌本の市場を完全にリードすることになるのである。

寛政の改革…蔦屋重三郎、潰える栄華の夢

田沼時代、江戸では浮世絵や江戸小説の出版が許される開放的な気風がみなぎり、その中で蔦屋重三郎は時代の寵児として活躍した。しかし、奥羽・関東地方に広がった飢饉(天明2~7年)に対する失政から田沼意次は失脚。天明7年(1787)には幕政を掌握した老中・松平定信による改革が始まった。いわゆる「寛政の改革」である。松平定信は、祖父・徳川吉宗の享保の改革を理想とし、緊縮政策と風紀の刷新を柱に、寛政2年(1790)に「出版統制令」を発出。翌3年には、禁を犯して洒落本を出版した重三郎を身上半減(財産の半分没収)の重科料とし、洒落本作者の山東京伝を手鎖五十日の刑とした。

この処分は風俗の引き締めを図るために、双紙市場における中心人物の重三郎を見せしめの意味で糾問するものであった。これにより双紙市場の景気は急速に冷え込み、蔦屋の地本・双紙の稼業からも、江戸の文化を支えた黄表紙・洒落(しゃれ)本・狂歌本・錦絵など自由で闊達な作品群はほぼ消え失せてしまうのである。

地本問屋として窮地に追い込まれた重三郎だったが、耕書堂の江戸通油町への進出にあわせて取得していた通町組の書物問屋の資格を利して、耕書堂の業態を双紙類の出版から、「仏書」、「儒学書」、「医書」、「和古典書」などの書物の出版・販売を業とする「書物問屋」へと大きく切り替え、この危機を乗り越えた。

とはいえ、事ここに至って、重三郎の栄華の夢も潰えてしまう。寛政9年(1797)5月6日、重病に陥った重三郎は病の床から、手代たちに自分亡き後の蔦屋の商いの様々を指示し、妻とも最後の別れの言葉を交わし、余刻の時をしばらく過ごした後、静かに息を引き取った。享年48歳。

重三郎が世に残した浮世絵などの作品の数々は、華やかで創造性に満ちあふれた江戸文化の象徴として、今もなお私たちに時を超えた美を提供してくれている。

【主な参考文献】

- 鈴木俊幸『蔦屋重三郎』(平凡社ライブラリー、2012年)

- 安藤優一郎『蔦屋重三郎と田沼時代の謎』(PHP新書、2024年)

- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。

- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。

コメント欄