【家系図】元親登場前は滅亡寸前だった?長宗我部氏のルーツ・歴史について

- 2020/08/28

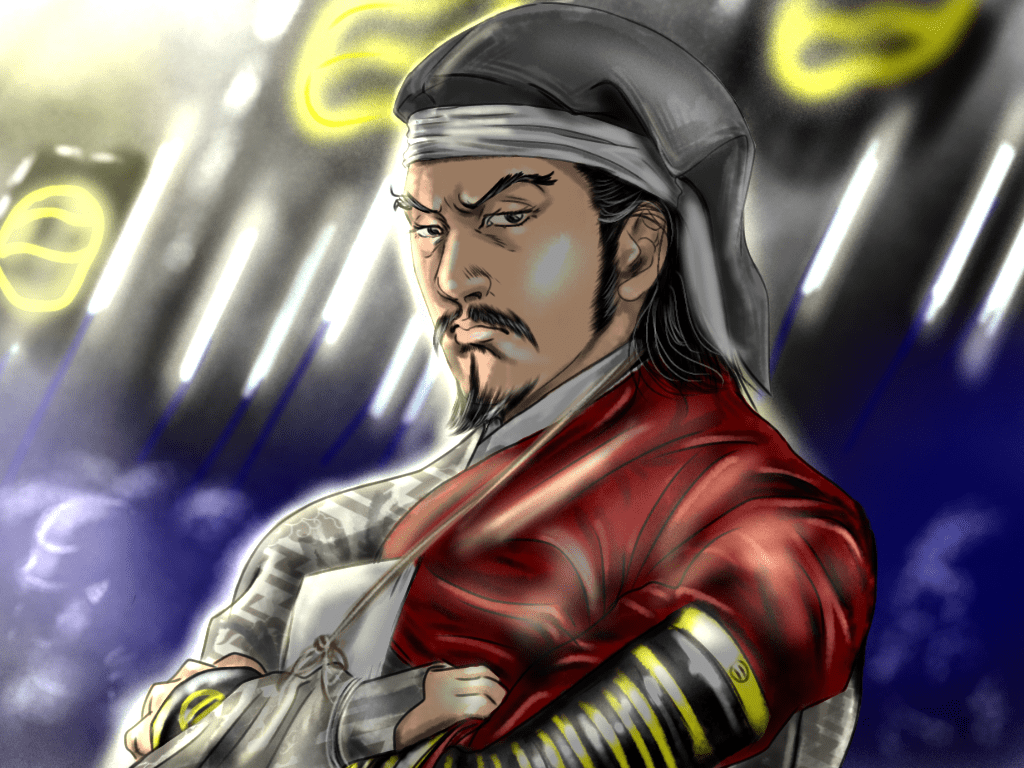

戦国時代に四国で活躍した戦国大名といえば、土佐国の戦国大名「長宗我部元親」がよく知られています。彼は四国をほぼ統一するところまで勢力を拡大するまでに至ります。その後は、より大きな勢力に飲まれて滅亡してしまう長宗我部氏ですが、もともとはどのような家柄なのでしょうか?今回は「長宗我部氏のルーツ」についてお伝えしていきます。

祖先は帰化した秦氏

長宗我部氏のルーツについての通説は、秦氏の子孫というものです。秦の始皇帝12世の孫、功満王と融通王が仲哀朝と応神朝に相次いで帰化し、その後、仁徳朝時に普洞王が波多姓を賜りました。さらに推古朝の頃に秦河勝が山城国葛野郡を領有し、その後裔が一度信濃国に移りますが、秦能俊に至って土佐国に入り、宗我部氏を名乗ったといいます。ただし、伝承におおわれているために確かなことはわかっていません。蘇我臣の部曲の宗我部の末裔という説もあります。後年に長宗我部元親やその子、長宗我部盛親が秦氏を称していますので、長宗我部氏が秦氏の子孫であるという認識がそれ以前から伝わっていたものと考えられます。

長宗我部の初代当主は土佐国に入った能俊であり、『南海通記』によると土佐国の曾我部に住んだことから曾我部の姓を賜ったと記されています。この史料によると治承4年(1180)に能俊が香美郡の豪族に従って源希義の挙兵に加わり、平氏と戦ったということですから、平安期にはすでに土佐国に入っていたことになります。

『元親記』によると秦氏が国司として入部し、土着して長宗我部氏を称するようになったと記されていますが、『南海通記』『元親記』の内容に確証があるわけではありません。通説では、能俊が土佐国長岡郡宗部郷に住むようになってから、「宗我部氏」を称したのが始まりとされています。

長宗我部氏の歴代当主

これがなぜ長宗我部氏と称するようになったかについてですが、実は宗我部氏には二流あったからです。香美郡の宗我部氏と長岡郡の宗我部氏です。両者はまったく別で、香美郡の宗我部氏は甲斐国の武田氏の一族であり、中原秋家が勲功の賞として地頭に補せられたのが始まりです。『香宗我部家伝証文』によると、この時期は建久4年(1193)です。

『土佐国蠧簡集』によると長岡郡の宗我部氏を長宗我部氏、香美郡の宗我部氏を香宗我部氏と分けたと記されています。つまり元親の祖先が長宗我部氏と称したのは鎌倉期の初期のことであったと考えられます。

長宗我部氏の系譜によると、歴代の長宗我部氏の当主は以下の通りです。

参考:長宗我部氏の系譜

- 初代能俊

- 2代俊宗

- 3代忠俊

- 4代重氏

- 5代氏幸

- 6代満幸

- 7代兼光

- 8代重俊

- 9代重高

- 10代重宗

- 11代信能

- 12代兼能

- 13代兼綱

- 14代能重

- 15代元親

- 16代文兼

- 17代元門

- 18代雄親

- 19代兼序

- 20代国親

- 21代元親

- 22代盛親

ちなみに江村郷岡豊山にある岡豊城は長宗我部氏の本拠として知られていますが、築城の時期や宗部郷からいつ移り住んだのかはわかっていません。

地頭領主、寺奉行として発展

系図によると長宗我部氏は鎌倉期に、江村、久礼田、広井、中島、野田、大黒、上村、中野と庶流が派生し、勢力圏を作り上げていきます。鎌倉幕府滅亡後、元弘3年(1333)5月には足利尊氏が長宗我部新左衛門信能に対し、土佐国介良庄で起こった在地土豪の乱妨人を鎮圧するように命じたという文章が、『土佐国蠧簡集』に収められています。このことから、おそらく鎌倉期に香宗我部氏と同じく地頭領主へ発展していたと考えられます。

またこの11代目当主の信能は、『土佐国編年紀事略』によると、南北朝の抗争時には北朝方の細川氏に属して戦い、大埇や吉原の地頭職、さらには朝倉領家深淵郷・介良庄中塩田の所領を拝領しました。細川氏は土佐国を守護領国化していきますが、長宗我部氏はその間一貫して臣従しています。

そして12代目当主の兼能は、康永2年(1343)、細川氏との結びつきの強い吸江庵の寺奉行となって、細川氏の代理としての権力を得ました。ただし13代目当主の兼綱の頃には理由は不明ですが、朝倉領家深淵郷の所領を没収されています。

順風満帆に発展できたわけではないようですが、14代目当主の能重は至徳3年(1386)に岡豊東南部の吉原一円中島跡を得て、長岡郡坂折山に隠渓寺定光庵を建立していることから、着実に勢力を拡大していることがわかります。

なお、長宗我部氏の最大の責務である寺奉行ですが、職務の詳細はよくわかっていません。『吸江寺文書』によると、寺奉行の役割は

- 境争論のおこった際の仲介裁判

- 寺院造営の監督

- 寺の財政に欠かせない祠堂銭(=しどうせん、寺院に寄進する金銭)の監視

などが挙げられています。

これだけでも長宗我部氏が土佐国の中でかなり重要な役割を担っていたと考えられます。

やがて、戦国最大の内乱となった応仁の乱が勃発しますが、応仁2年(1468)には16代文兼が、細川勝元から香美郡への出陣を命じられていることから、寺奉行としてだけではなく、軍役も負担していたことがわかります。

そんな長宗我部氏の大きな危機は文明3年(1471)、16代文兼の嫡子である元門が主親両命に背いたとして追放され、寺奉行を知行することができなくなったときです。これは家督争いが火種だったと考えられ、元門の弟の雄親が18代目当主として家督を継ぐと、混乱は収まっています。

細川氏の衰退と群雄割拠

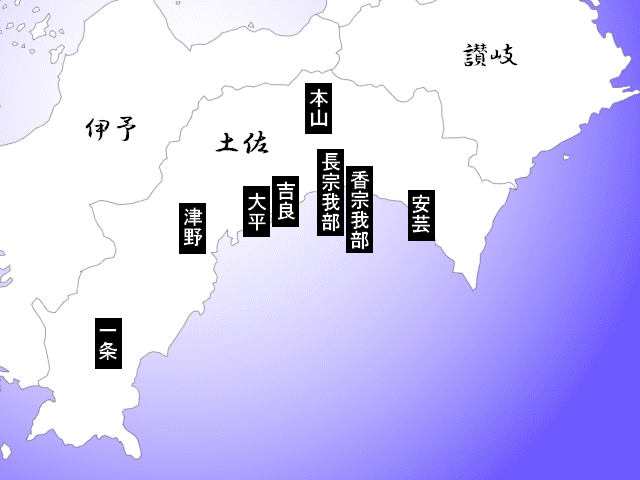

土佐国の守護代である細川勝益は応仁の乱後に京都に移り、文亀2年(1502)に死去。さらに細川宗家の細川政元も永正4年(1507)に謀殺され、細川氏の土佐国への影響力は日増しに衰退していきました。こうした中で力をつけてきたのが長宗我部氏を含めた有力国人たちです。中でも『長元物語』に記されている八氏によって土佐国の覇権を巡る死闘が繰り返されるようになります。

一万六千貫を有する一条氏を筆頭に、五千貫の津野氏、四千貫の大比良氏、五千貫の吉良氏、五千貫の本山氏、五千貫の安喜氏、四千貫の香宗我部氏、三千貫の長宗我部氏です。

高知平野の中心地帯という地の利を得ているとはいえ、この時点で経済的基盤が最も小さかったのが長宗我部氏でした。

元親の祖父である19代目当主の長宗我部兼序は武勇に優れ、細川氏からも目をかけられていたので大いに権勢を振るいました。しかしその細川氏が衰退し、日ごろから周囲の国人に恨みをかっていたこともあって、永正6年(1509)に敗死し、岡豊城は落城してしまいます。

このとき、元親の父にあたる長宗我部国親はわずか6歳で一条氏を頼って城から落ち延びました。その後、国親は一条房家の庇護を受けて育ち、房家の仲介によって本領を取り戻し、岡豊城に帰還。そして吉田周孝と結託、善政を敷きつつ兵を養い、機会を待つのです。

やがて国親は大津城攻略を皮切りに、武力と調略で長岡郡南部から土佐国東部に勢力を拡大していきました。そして土佐国の有力国人の中でも最も大きな勢力を形成していた本山氏との激戦へと続いていきます。

この本山氏を降伏させ、支配下に組み込んで土佐国中央部4郡を勢力下に置くことができたのは、元親が当主の代の永祿11年(1568)でした。

おわりに

細川氏、一条氏といった巨大な勢力を後ろ盾にして次第に力をつけていき、やがてはその一条氏をもしのぎ、土佐国を制圧、四国全域にその勢力を拡大していった長宗我部氏。台頭にはもちろん「一領具足」の仕組みとその精強さはなくてはならないものでしたが、こうした外交交渉の巧みさも下克上を成功させた重要な要素だったのかもしれません。補足:長宗我部元親の父母・兄弟姉妹・妻子の経歴

補足ですが、元親の父母・兄弟姉妹・妻子の経歴を簡単にまとめましたので参考までに。元親の父母

- 国親

- 元親の父。長宗我部家20代当主。幼少期には、長宗我部氏の主君であった細川政元が暗殺されたのち、土佐の諸豪族らに攻められて所領を失う、という一族滅亡の危機を経験する。その後、土佐一条氏の庇護を受けて長宗我部氏の復興に尽力した。

もっとくわしく

- 本山氏

- 元親の母。国親の正室で本山氏の娘。名は不明。法名は祥鳳玄陽(しょうほうげんよう)

元親の兄弟姉妹(6名)

- 吉良親貞(ちかさだ)

- 元親の弟。国親ニ男で生母不明。兄である元親の命により、土佐の名族である吉良氏の婿養子となって家督を継いだ。元親の片腕として、土佐統一の過程で大いに武功をたて、土佐国西部の軍代まで努めたほどの猛将だったが、元親が四国進出を開始すると、まもなくして病死した。

もっとくわしく - 香宗我部親泰(ちかやす)

- 元親の弟。国親三男で生母不明。土佐の有力国衆・香宗我部氏の没落過程において、養子入りして家督を継承し、香宗我部親泰と名乗った。

ニ兄の親貞同様に土佐国東部の軍代となって土佐統一に貢献。さらに外交役も担い、四国統一まで元親を支えたが、その後、豊臣政権下の朝鮮出兵(1592-93年)に赴く途中で病死した。

もっとくわしく - 島 親益(ちかます)

- 元親の異母弟、末弟。国親三男で国親の妾の子とされる。島親益と称した。

- 女子【本山茂辰室】

- 元親の姉。土佐の有力豪族である本山茂辰(もとやま しげとき)に嫁いだ。

- 女子【池頼和室】

- 元親の妹か?長宗我部家臣・池頼和(いけ よりかず)に嫁いだ。

- 女子【波川清宗室】

- 元親の妹。長宗我部家臣・波川清宗(はかわ きよむね)に嫁いだ。

元親の妻子(12名)

- 女子【元親正室】

- 元親の正室で名は不明。斎藤利三の異父妹、または石谷光政の娘と伝わる。元親との間に4男4女を授かった。

- 小少将(こしょうしょう)【元親継室】

- 元親の継室。最初は阿波国守護・細川持隆の妻であり、次に持隆を滅ぼした三好実休の妻となり、次に実休重臣の篠原自遁の妻となっている。そして最後に元親に側室として嫁いだといい、元親との間には右近大夫をもうけたと伝わる。この他、細川持隆との間に細川真之、三好実休との間に三好長治と十河存保をもうけている。

- 信親(のぶちか)

- 元親の嫡男。正室との子。文武に優れ、父・元親の寵愛を受けていたが、豊臣政権下の九州征伐(1587年)で先陣となり、討ち死にした。

- 香川親和(ちかかず)

- 元親の二男。正室との子。幼年期に西讃岐4郡の守護代・香川之景の養子に送り込まれて香川親和と称した。長兄・信親の死後は秀吉の推挙で長宗我部家の家督を継ぐかにみえたが、結局は父元親の意向で弟の盛親が家督を継ぐこととなった。その後まもなく病死。

- 津野親忠(ちかただ)

-

元親の三男。正室との子。土佐国の豪族・津野勝興の養子として送られ、津野氏当主となって津野親忠と称した。四国征伐(1585年)後には秀吉の人質となっている。のちに長宗我部氏の家督相続で四男・盛親を支持する久武親直の讒言により、元親に嫌われて幽閉されたという。

関ヶ原の戦い(1600年)の後、家康に謝罪して長宗我部氏の本領安堵を図っていたところ、またも久武親直の讒言によって当主で弟の盛親に殺害された。

- 盛親(もりちか)

-

元親の四男で正室との子。長宗我部氏第22代当主として元親の後を継いだ。関ヶ原合戦(1600年)では西軍に属して敗戦し、領国を没収されて浪人となる。その後、大阪の陣で豊臣方の将の主力として参戦し、滅んだ。

- 右近大夫

- 元親の五男。母は小少将。名は不明で官位は右近大夫。異父兄に細川真之・三好長治・十河存保。

兄盛親の孫・長宗我部盛胤の養育にもあたったといい、最期は大坂夏の陣(1615年)で盛親が徳川方に捕らえられたことで連座となり、切腹となった。 - 康豊(やすとよ)

- 元親の六男。末子。生母は不明。大坂の陣(1614-15年)で兄盛親に従い、大坂城の落城後に脱出し、のちに足立七左衛門を名乗って酒井忠利に仕えたという。

- 女子【一条内政室】

- 元親長女。元親に擁立されて土佐一条氏当主となった一条内政のもとに嫁いだ。

- 女子【吉良親実室】

- 元親二女。吉良親貞の子である吉良親実に嫁いだ。

- 阿古姫(あこひめ)【佐竹親直室】

- 元親三女。長宗我部家臣・佐竹親直に嫁いだ。大阪の陣(1614-15年)で豊臣方に与した夫・親直は討死し、阿古姫と息子2人は仙台藩主・伊達政宗の兵に捕えられた。しかし、政宗の判断で助命され、伊達家の侍女として召抱えられた。

- 女子【吉松十左衛門室】

- 元親四女。長宗我部家臣・吉松十左衛門(よしまつ じゅうざえもん)に嫁いだ。

【主な参考文献】

- 山本 大『長宗我部元親(人物叢書)』(吉川弘文館、1960年)

- 平井上総『長宗我部元親・盛親:四国一篇に切随へ、恣に威勢を振ふ』(ミネルヴァ書房、2016年)

この記事を書いた人

歴史IFも含めて、歴史全般が大好き。

当サイトでもあらゆるテーマの記事を執筆。

「もしこれが起きなかったら」 「もしこういった采配をしていたら」「もしこの人が長生きしていたら」といつも想像し、 基本的に誰かに執着することなく、その人物の長所と短所を客観的に紹介したいと考えている。

Amazon ...

- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。

- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。

コメント欄